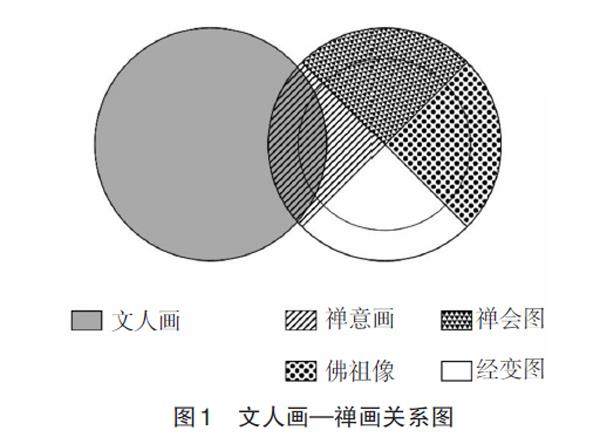

佛教自汉代大规模地传入中国,与中国的传统文化交融,在逐渐本土化的进程中形成了禅宗。禅宗不仅催生了与禅相关的绘画作品的诞生,也推动了文人画的产生和成熟。其中,禅宗绘画与文人画在题材选择和表现形式等方面存在很多的相通点,二者不仅相互作用,而且远传至日本、韩国甚至大洋另一边的美国,都产生了重要的影响。无论从研究绘画发展还是交流学习的角度来看,禅画和文人画都具有进一步深入研究的价值,既然禅画和文人画有诸多相似之处,那么如何判断一幅画是禅画还是文人画?判定的标准是什么?二者是什么关系,又有哪些不同之处?要弄清这些问题就需要明确二者的内涵和外延,全方位地了解禅画、文人画以及画作背后的故事。

一、关于文人画的界定

文人画自唐代兴起,至明清时期达到巅峰,它之所以成为中国历史上的一种特殊形式的画,一是文人的加入,二是将诗、书、画、印四绝结合于一纸上,具有独特的艺术风格和精神内涵。所以,文人画并非是针对某一地域、某一时期、某一风格或是某一流派的画,而是在作品中传递出文人特质的画。

最早提出“文人画”概念的是北宋时期著名的文学家、艺术家苏轼,他称其为“士人画”,他曾评价王维的作品“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗”(书摩诘蓝田烟雨图)①。他赞赏的并非是作品的实际作用或是作画技巧,而是画中的“诗意”的意境。苏轼自己也是宋代文人画的代表画家,他任徐州太守时画过一幅《枯木怪石图》,将写实放在了次要的位置,其中的枯枝和岩石的画法前所未见,似是在用这怪石来表达内心的盘郁。他反对完全追求形似的职业画风格,主要强调表达内心的情绪,希望画家在追求形似的同时,注重画作神韵的书写和自我胸中意境的抒发。这样的理论对于文人画的发展产生了重大的影响,以至于后来形成了文人画的基本准则。

与苏轼的理论一致,中国近代美术家、艺术教育家陈师曾在《文人画之价值》中如此道:“文人画之要素,第一人品,第二学问,第三才情,第四思想。具此四者,乃能完善。”②所以“文人画首重精神,不贵形式,故形式有所欠缺而精神优美者,仍不失为文人画”③。只要表达的精神是优美的,那么也仍然是文人画。

早先有观点表明,文人画就是文人所作的画,然而笔者并不认同。判断一幅画是否是文人画,不在于作画的主体,而应在于画作的表达。以唐寅的《骑驴归思图轴》为例,画的是山中之景,小路在满山的花树中若隐若现,蜿蜿蜒蜒,偶见过小桥的樵夫和骑驴的旅人,越过山涧、穿过花海,正走在前往家的路上。他在画的上方自题“乞求无得束书归,依旧骑驴向翠微。满面风霜尘土气,山妻相对有牛衣”,表现了他当时落第后心情郁结,希望能够寻得自由、隐居山林的心境。这种借山中之景表达内心情感的手段,正是画家通过作品含蓄表达内心情绪的方式,和倪瓒的“自娱说”观点一致(“自娱性”在后文会有详细阐述)。

因此,这类具有“文人特质”的画作可以归纳为统一的风格和形式,其特征如下:

(一)文人画的作画者并非一定是文人,传达出文人特质的画即为文人画

“文人特质”是文人画中最重要的体现,最早来源于“士人画”,士人就是古代的读书人,故这些“文人画”并不出自职业画家之手。文人作画不会像职业画家一般按照雇主的要求来有目的地作画,也不会像职业画家一样完全依照作画的规则来作画——这从专业的绘画角度来看,其实是文人画的不足之处——但是这也是苏轼所赞赏之处,文人们将他们日常接触的诗词歌赋、文章妙句等借助画面来表达,将画中的山水虫鱼作为寄托的对象,托物言志、借景抒情,这些借景物传达的信息和情感,是可以被人所接受和体会到的,这就是文人特质的表现。

(二)文人画的主要功能在于自娱性

文人画最初是为借画抒情,首先是作画者为了自己的体会和感觉而画,例如前文提及的《骑驴归思图轴》,完全就是内心的情感抒发,这种“自娱”才是文人画最主要的功能。倪瓒在《答张仲藻书》中明确地提出“仆之所谓画者,不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳”④。董其昌在《画旨》说:“……仇与赵虽品格不同,皆习者之流,非以画为寄,以画为乐者也。寄乐于画,自黄公望始开此门庭耳。”⑤日本美术史家泷精一也认为,文人画的主要功能性不在于“悦人”,而在于“悦己”,是为了自我的满足而画。

(三)文人画的重点在于作品思想的表达,笔墨次之

文人画与当时的院体画相对立,院体画笔法精致细腻,色彩丰富妍丽,尤其善于展现事物的细微之处,而文人画重在写“意”,而非写“形”,这种“意”是出于作画者丰富的学养与充实的情感体验,从中可以品味其韵味、感受其格调、领会其思想,从而忽略了画作的形式、技法和色彩等。但这并不表明文人画完全不注重技法,文人画在笔法的运用上也是有自己的章法和规则的,这点在后文会有详述。

二、关于禅画的界定

禅画由禅宗而生,禅宗是以“立心”为本体论的,禅画实际上就是通过绘画作品来表达“直指人心”的思想。