体育电影作为一种类型,放到中国电影的范畴内,数量上略显匮乏,主要是缺乏真正引发社会讨论的大制作。不少让观众倍感期待的影片,质量总有点不如人意。

陈可辛执导的《夺冠》,拍的是承载着几代中国人体育强国梦的中国女排。预告片一出,很多人都夸赞巩俐表演的细腻度。电影上映后,虽然有一定的票房成绩,观感还是大大低于期待。

《夺冠》叙事上的破碎性与创作者能力有关,也与涉及真实人物有关,无形中使这些人物参与指导影片。同样的命运,陈可辛拍摄的李娜传记片重演了一次,年初上映的《中国乒乓之绝地反击》又重演了一遍。这看似只是带有传记性质的体育电影很难避免的问题,其实也抛出一个问题:电影该如何讲述好体育?

中国电影如何讲述体育

体育电影当中,体育的形象是需要超越叙事的。在这个基础上,能做出一个好看的故事并不容易。此外,体育电影在中国的源流,注定无法成为创作者大展手脚的类型。

学界将1927年拍摄的《一脚踢出去》界定为中国第一部体育电影,可以说这个类型已经在中国有近百年历史。这部影片有一定的争议性,片中的体育虽然是核心情节,但没有贯穿始终。早期默片研究的权威著作《中国无声电影史》,沿用了《一脚踢出去》主演龚稼农回忆录里的说辞,称之为“中国第一部爱情体育片”。

新中国成立以前,体育电影虽然凤毛麟角,但从根源上体现出一个重要特质:中国体育电影并不是一个完整、成熟的类型,需要杂糅其他类型,或者把体育视为意识形态的重要载体。新中国成立后,主力创作者仍然来自这一时期,一代又一代将这种理念传承下去。

不断有人在体育电影的创作上尝试,中国香港导演林超贤的《激战》和《破风》,分别以综合格斗和公路自行车为题材,是类型意义较为完整的体育电影,只不过利用了合拍片的身份,大力借鉴好莱坞体育电影的类型化手法,才有了这样的完成度。这样的创作很难形成群体浪潮,只是昙花一现。

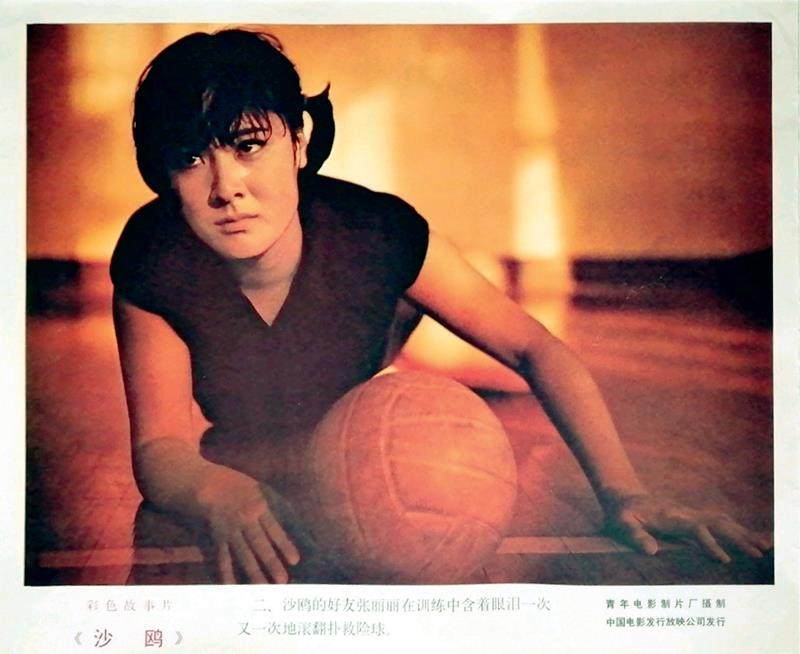

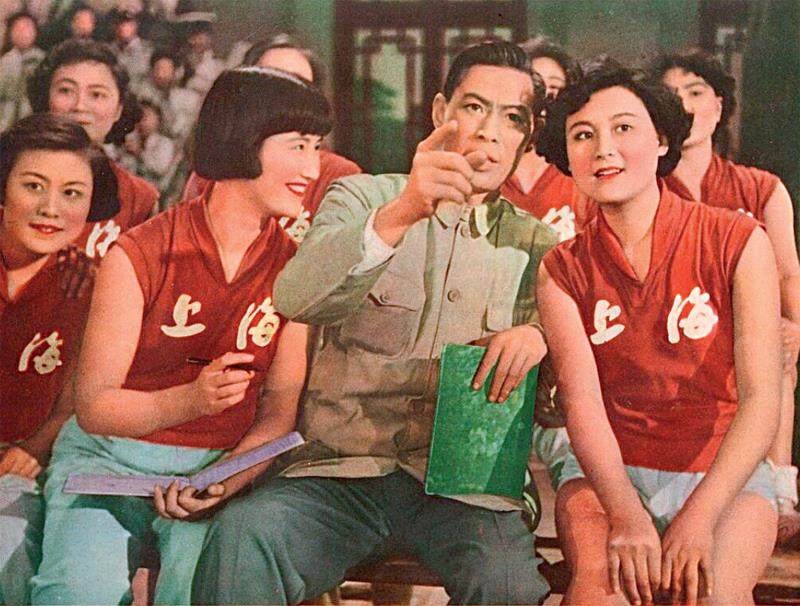

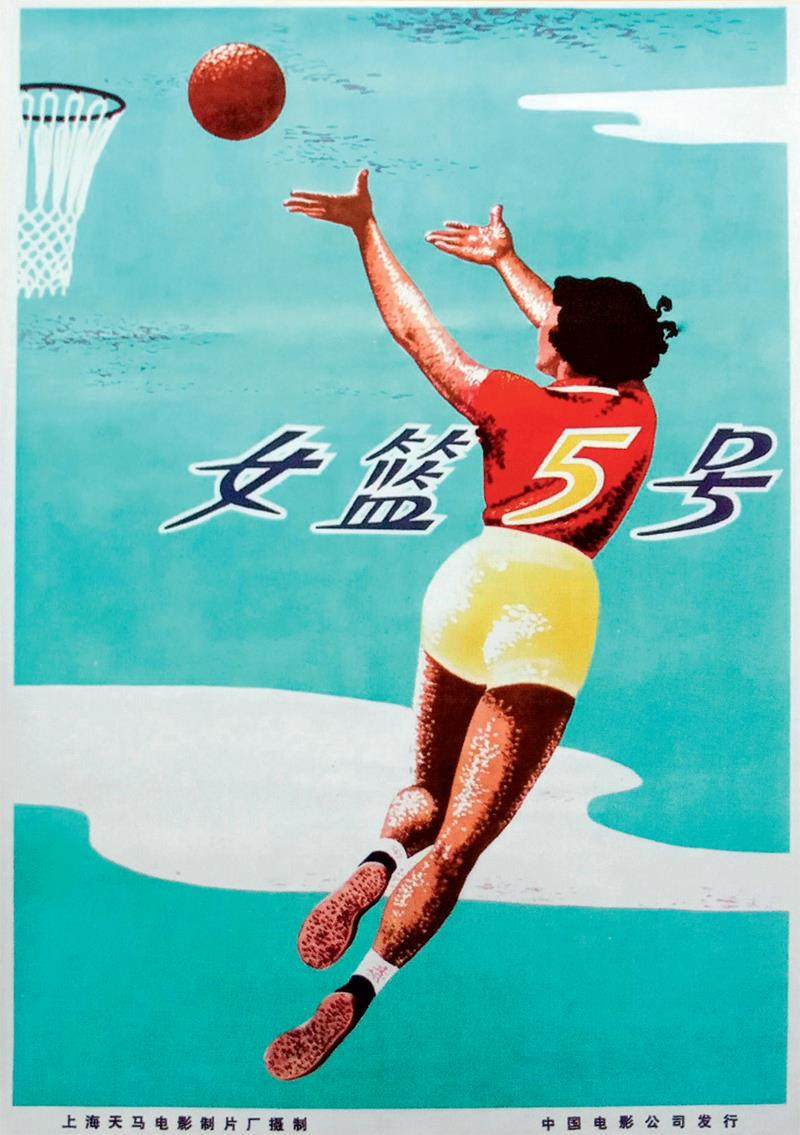

新中国成立后,“发展体育运动,增强人民体质”的口号落于实际的体育事业发展。1949年到1966年期间拍摄的超过600部影片中,带有较为明显体育元素的影片有10部。其中的代表作自然是谢晋导演的《女篮5号》。在研究中,虽然这部电影被视为中国体育电影的重要作品,但和体育关系并不大,而是借体育的壳讲新中国成立前后新旧社会的更迭。