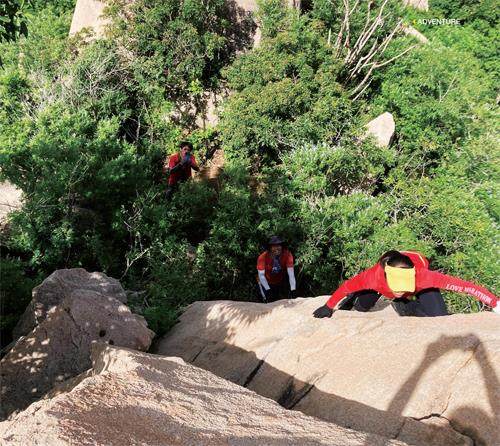

在某个景区野山光秃秃的崖壁上,一群穿着鲜亮衣服的人正一个接一个地从岩壁攀援而上,脚底好像抹了强力胶,三两下就爬了上去。最重要的是,他们都不用保护。

前一段时间,越来越多类似上述场景的视频开始在网络上流传,有人评论称他们为勇士,有人则认为他们是在作死。一开始,我也认为这就是作死,认为他们也许是因为无知而以这种方式攀岩。更重要的,作为攀岩爱好者群体中的一员,我很担心不了解攀岩的群众看到这些视频后认为:“啊,这就是攀岩!”如果他们出了事,攀岩群体恐风评受害。

然而,事实真的是这样吗?我决定亲自去找出答案。

是的,今天,我冒着生命危险,去体验了这个“攀崖”活动。

由于一些不可言说的原因,我和老万一起绕路从一条沟进入了公园。一路上,老万和我有说有笑,他的笑声很爽朗,也很爱笑,虽然戴着一副眼镜,但黝黑的皮肤和壮实的身躯都透露着一股山野的气息。我是通过朋友介绍加上老万的微信的。他应该比我的父母年龄稍小一点,大概50岁左右,按辈分我应该叫他万叔。他的微信头像很帅,是一张单手抓住一块岩石的尖棱,仿佛攀岩dyno过后摆荡中的照片,照片里他戴着遮阳帽,没有露脸,冰袖没能掩盖突出的肱三头肌,背景是远处密布的树林。他告诉我,那张照片是他在后花园攀崖的时候拍摄的。

我们在桥头与其他几人汇合,从旁人的称呼中,我得知这一行人中的其中一位,应该是微信视频号上常见的那位“小情绪”(ID),她在微信视频号上相当活跃,基本上每条视频下都有上百个点赞。另外的几人,我则从未听说过。

“我们这就是爬山,瞎玩儿”

凌晨5点,一位来自通州的大姐已经烙好了中午吃的饼,走出了家门。其他人也已经陆续起床,只有我还吹着空调睡着觉。

起床吃了早饭,我驱车前往凤凰岭,这片位于北京西郊的群山,是攀崖群体的乐园。老万和我约好,在景区东门外的公共卫生间门口集合。而我到达的时候,卫生间门口已经有差不多十来人在此聚集。他们大部分人身材已经不再精壮,说话声音很洪亮,喜欢热闹,而且有着相近的穿着一一短袖、长裤、袖套、遮阳帽和背包,以及最重要的,各式各样的军胶鞋,这几乎是攀崖人群公认的神器,不像攀岩鞋需要穿脱更换,一双军胶打天下。

一路上,我有些尷尬地不知道该和他们说些什么,只是默默跟在老万的身后走着。开走没一会儿,小情绪他们就被路边的果树吸引,我随手摘了一颗继续前进,再一回头,小情绪他们已经没了人影,只剩下我和老万快速前行。我开始不断表达我对今天“爬山”活动的担心,老万则一直说着,其实他很胆小,不过他们只走自己有把握的路线,队伍里另外那位瘦瘦的大哥每天都来“爬山”,能力强,胆子也大,敢走很多我们不敢走的地方。

等小情绪几人追上来,我们已经走到了石头路的尽头,这里离景区门口差不多有一公里,剩下的路,普通的游客就不会再往前走了,只有徒步登山的人和攀岩爱好者才会继续向前。我们沿着路迹向山走去,坡度越来越大,从山上崩落至此的石块也越来越大。

9:05,我们遇到了大队人马,一部分面孔在公园门口的厕所见到过,也有很多陌生面孔,我甚至看到了几个看起来稍显年轻的人,虽然只是寥寥几个。又往前走了几分钟,密林之中开始出现整面的花岗岩面,这里便是山的脚下。老万说,在这里把背包放下,我们轻装前进,我察觉了一丝不祥。把背包放下,我从包里悄悄地拿出了装着攀岩鞋的背袋,默默祈祷着大家不会注意到背袋里装的是什么,并且希望我不会用到它。

然而现实很快把我打醒,瘦瘦的大哥从包里拿出了一卷差不多有5厘米宽,三四十米长的扁带,说包里放不下,能不能放我包里。

“你这包里装的啥啊?”

“呃,攀、攀岩鞋。”

“啊你用不着,那都简单的很。咱就是爬山,瞎玩儿。”

另一位大姐则说:“算啦你还是让他背着吧,人家第一次来。”

我有点儿尴尬,但是又没法缓解这该死的尴尬。大部队开始继续前行,此处虽然还没有到岩面上,但坡度已经达到40-50度,可谓陡峭。上升了一二十米后,老万的声音忽然从我右侧传来,他已经站上了岩壁根部的一处平台,与我之间隔着一段窄窄的石桥,脚边向下只能看见数不清的树冠。我和大队人马分道扬镳,他们将从一条比较简单的路线上到山顶,我则要跟着老万他们踏上一段垂直探险。老万冲我招招手,然而我心里此刻只有一万个“不要”。

中年蜘蛛侠

连接我和老万之间的石块过于狭窄,我只好跨坐在石头上一点点蹭过去。紧接着就是一块3米多高的垂直岩体,左侧与山体之间的缝隙提供了攀爬的空间。虽然此刻我面无表情,但心里却慌得一批。我只好强压着心里的恐惧,专注于眼下的攀爬。

随后是在巨石错位产生的平台和边缘上一连串的横切行走和简单攀爬。地形还颇为丰富,烟囱、夹角、平板,凤凰岭的山体主要由花岗岩构成,花岗岩的表面摩擦力很大,很坚硬,如果有保护措施,这会是一次很愉快的攀登体验。只可惜,此刻我化身中国版Alex Honnold,而且我甚至没穿攀岩鞋,我脚上穿着的是Salomon为K天王量身定做的高山越野跑鞋。众所周知,K天王以风一样席卷过恐怖的山脊而著称,但我很乐意看看他能否穿着越野跑鞋在凤凰岭的岩壁上做“风一样的男人”。

十几分钟后,我爬到了一面比较大的岩壁下,坐在一块石头上,忽然发现对面的山上有一样熟悉的东西,那是一条攀岩用的顶链,代表着一条攀岩线路的结束。定睛一看,更远的地方还挂着一个人,系着绳索,戴着黄色的头盔,正在努力地攀爬一条看起来更陡更光滑的线路,不过我仔细地看了他一分钟,他却没怎么移动。

这一瞬间我忽然感觉到一阵舒爽,似乎体会到了一丝快乐。尽管我过去的十多分钟里都是在岩石上攀爬,但这与现代攀岩运动仍大相径庭。