导言

在2022年9月初举行的美国科罗拉多州博览会艺术创作比赛中,由Midjourney人工智能工具创作的《太空歌剧院》获得了数字艺术单元竞赛一等奖。这再次引发了人们对人工智能是否会代替人类艺术家的激烈讨论。当我们回望人类的艺术史,可以发现,这已经不是科技第一次对艺术创作造成挑战,但每一次人类都会在科技变革后赋予艺术全新的形式和含义。

科幻作品中,人们对未来的奇特艺术进行了畅想:在《银翼杀手2049》中,导演丹尼·维勒纳夫展现了未来拉斯维加斯中央会遍布具有野心的巨型人体雕像;在阿拉斯泰尔·雷诺兹的《齐马蓝》里,机器艺术家齐马构建了高耸入云的画布,在小行星带上作画;在刘慈欣的《诗云》里,吞食帝国通过消耗太阳的能量来驱动吟诗软件诗云进行艺术创作,试图写出超越李白的诗。

无论是雕塑、绘画还是诗歌,似乎人类在未来科技的加持下都有巨大的创作可能,在畅想未来可能出现的种种新型艺术之前,我们先回顾一下人类与科技在艺术领域相互对抗又相互成全的历史。

过往

历史中,艺术家往往受益于技术的发展。西班牙的阿尔塔米拉洞窟壁画,原始人只能通过燃烧植物和手工打磨矿石获取炭黑和赭红颜料,而到了意大利文艺复兴时期,达·芬奇已经用上了技术革新后高效打磨提取的钴蓝和那不勒斯黄。

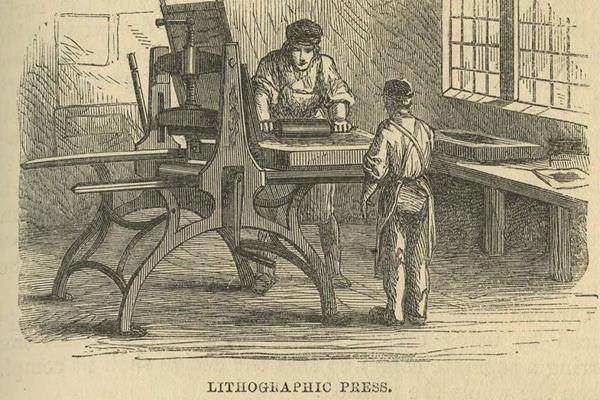

但随着工业革命的来临,技术的飞速进步开始让艺术从业者隐隐担忧。19世纪初出现了石印术,版画可以快速地复制,而仅仅过了几十年,照相摄影技术便超过石印术,让捕捉与复制变得更加容易。这引发了油画家对新科技的抵制。法国著名学院派画家保罗·德拉罗什就在摄影技术诞生的那一年表示:“从今往后,绘画已死。”法国画家甚至联合起来以不正当竞争为由说服政府禁止摄影。但如今回看过往,可以发现,摄影促成了更多新颖艺术流派的诞生,如印象派、野兽派、达达主义等,它们不再追求极致的一对一写实,而是更加注重感知和表达。

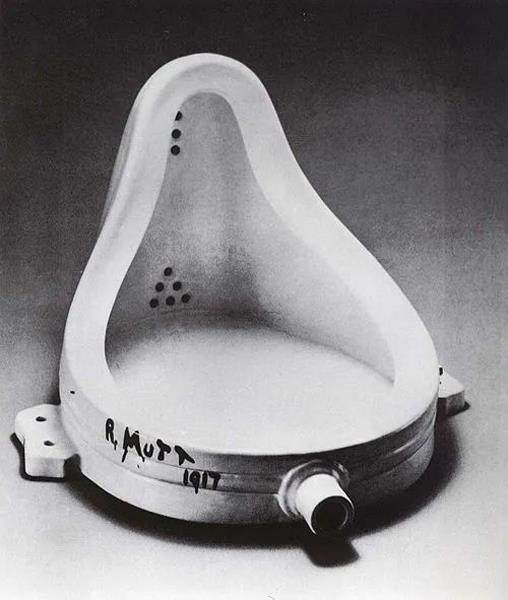

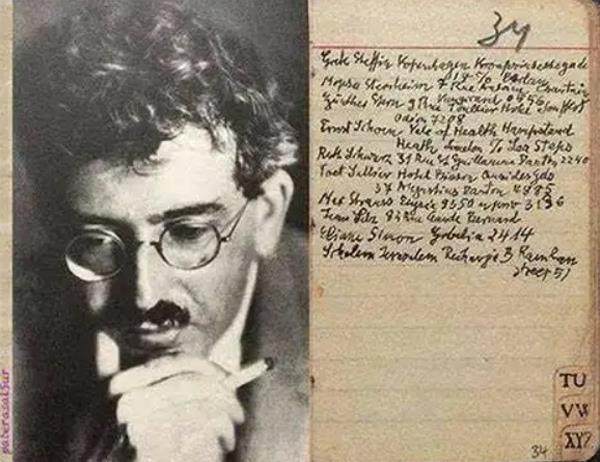

除摄影术外,还有来自机械复制的挑战。在哲学家瓦尔特·本雅明1936年的著作《机械复制时代的艺术作品》里,他认为艺术品曾经有原真性,即它在问世地点的独一无二性。而现在通过技术机械复制的艺术品,比如海报和电影,都失去了原真性。独一无二的艺术品都有着一层神圣的光环,即“光韵”,批量复制打印出来的画,丧失了这种光韵。但现在看来,虽然机械复制让很多艺术品失去了某些神圣性,但也减少了创作者手工艺元素在艺术中的比重,催生了现代设计的诞生,使得普通人也能在服饰和装修中使用符合审美的艺术。

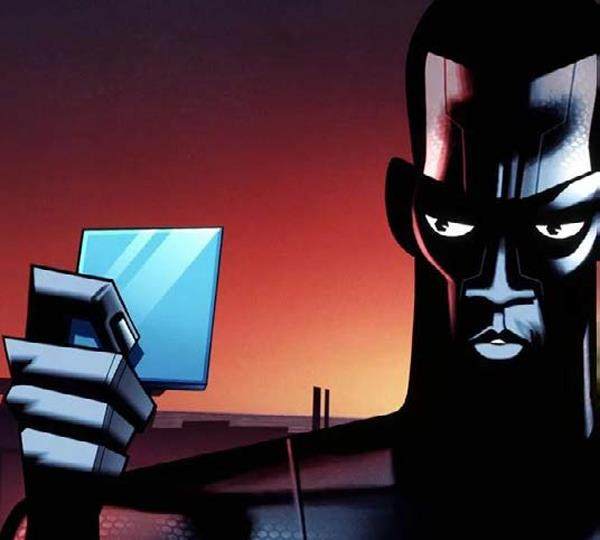

而到了电子艺术时代,连复制品本身的差异也被抹除了。越来越多的艺术学院开始开设电子艺术专业;平面设计师离开了拼接画和切纸机,打开了Adobe“全家桶”;曾经用传统铅笔绘制《新世纪福音战士》的日本动画导演吉成曜,也开始用iPad来绘制最新科幻短片《赛博朋克:边缘行者》内的特效。