【关键词】“三农”问题 农业社会化服务 土地撂荒

【中图分类号】F321.42 【文献标识码】A

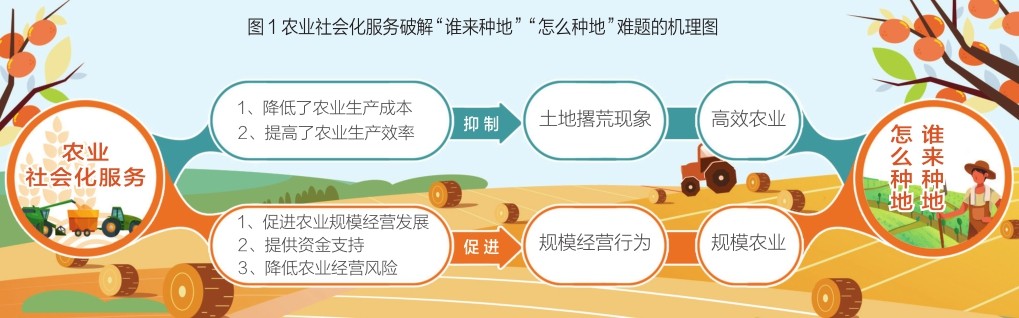

关于“全面推进乡村振兴”,党的二十大报告强调:“巩固和完善农村基本经营制度,发展新型农村集体经济,发展新型农业经营主体和社会化服务,发展农业适度规模经营”。随着我国脱贫攻坚战取得全面胜利,扎实推进共同富裕、加快推动农业农村现代化已经成为现阶段我国“三农”工作的重要内容之一。自改革开放以来,我国面临农村劳动力不断向城市转移和农村土地撂荒的问题,人地矛盾愈发突出,影响了我国农业现代化的发展进程,“谁来种地”“怎样种地”成为时代隐忧。实践证明,“农业社会化服务”有助于解决这一难题。农业社会化服务组织通过代理耕、防、种、收等农业环节或全部环节,促使农民借助外部力量有效弥补内部资源不足,一定程度上解决了“土地不愿种、种不好”的问题,减少了土地撂荒、粗放管理、耕地“非粮化”等现象,既保证了耕地的投入产出率,又提升了农户农业生产经营效率。

要解决“谁来种地”“怎样种地”的难题,归根结底是解决好“愿不愿意种地”“什么人来种地”以及“能不能种好地”的问题。随着我国农村土地“三权分置”政策的推行(“三权分置”是指农村土地集体所有权、农户承包权、土地经营权“三权”分置并行。改革开放之初实行家庭联产承包责任制,所有权归集体,承包经营权归农户,称之为“两权分离”。现在将土地承包经营权再分为承包权和经营权,形成所有权、承包权、经营权“三权分置”格局),村集体经济组织、合作社等农业社会化服务组织得到了进一步发展,逐步成为推动现代农业发展的主力军。截至2021年底,全国已有各类农业社会化服务组织90余万个,服务面积超过16亿亩次,带动小农户超过8900万户①。其中,合作社达到220万个,是农业社会化服务组织的主要力量,服务的小农户数量占比最多;农村集体经济组织主要承担“桥梁”作用,负责联结小农户与各类服务组织,实现服务规模化;专业服务公司具有服务范围广、专业化程度高和服务经营收入高的特征,且有靠近小农户的优势,其为周边小农户提供农业服务,有效弥补了其他农业社会化服务组织的不足。发展農业社会化服务,是解决农业科技服务“最后一公里”问题、延长农业产业链条、提高农业综合效益,促进农民持续增收,推进农业现代化发展的需要;也是转变农业发展方式,推进农业供给侧结构性改革的有效抓手;还是解决小农分散经营效益不佳、突破落后地区农业发展瓶颈的有效途径。发展农业社会化服务对于实现我国农业农村现代化有着重要意义。

“谁来种地”“怎样种地”是亟待解决的时代课题

对于很多农民而言,耕田种地获得的经济效益并不高,付出的机会成本却很高,越来越多的农村青壮年劳动力选择外出打工获得收入。农户作为价格的被动接受者,土地增产不增收的现象或许并不新奇,其背后的原因是多方面的。一是种地经营成本不断上升,经济效益低。根据国家发改委网站数据,农业复合肥价格从2015年的2842元/吨上涨到了2022年的3455元/吨,增长了17.7%,每亩农产品成本较2021年增加了55元之多。二是非农务工收入不断增长。据农民工监测调查报告显示:农民工月平均收入由2015年的3072元上涨到了2021年的4432元,农村青壮年种地的机会成本较高,务工市场挤出的“超龄”农民,成为种地的主力军。

一些地方统分经营运行不畅,农业社会化服务组织中的村集体经济组织功能作用发挥不足,引发“很难种好地”的问题。在以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制下,“分”得充分、“统”得不够现象突出,导致小农户生产经营成本偏高、耕地“非粮化”等现象产生,这与村集体经济组织“统”的职能缺位不无关系。一是村集体经济组织土地监管不足。土地抛荒,耕地“非农化”,基本农田“非粮化”,村集体经济组织不关心、不过问,权责不匹配,造成事实上的监管缺位。二是村集体经济组织服务小农户程度不足。家家包地、户户务农,是我国农村基本经营制度的实现形式。在家庭联产承包责任制下,如果没有“联”或“联”不好,“产”的效益也不会好,由此产生“农户不愿种地”的困境。

一些地方土地生产激励约束机制不健全,导致种地积极性不高。资源禀赋与政治经济制度相互作用,共同决定资源配置和利用效率。当前我国农村销售农产品格局是市场调节和政府调节共同作用的结果。对农产品生产大县激励不足,容易导致地方积极性不高。在现行耕地政策框架下,农产品生产对地方财政贡献率较低,农产品生产大县一旦缺乏足够的财政奖补激励,易出现“主产穷省”“高产穷县”的怪相,主产区和主销区、产销平衡区之间缺乏合理利益补偿机制,导致主产区农民种地积极性受挫。

农业社会化服务能够有效解决因农村兼业化、老龄化、空心化造成的“谁来种地”“怎么种地”难题

农业社会化服务作为市场分工的产物,可以充当知识资本、人力资本和技术资本与小农户之间的纽带,缓解农户面临的劳动力不足、资本匮乏和技术约束,有助于解决“谁来种地”“怎样种地”难题。在“十四五”期间,如何实现小农户与农业现代化的有效衔接,从而解决农民“不愿种地、种不好地”的难题?通过加快农村三产融合,促进农业产前、产中、产后各环节发展,建立健全覆盖面更广和效率更高的农业社会化服务体系是解决这一问题的答案之一②。

●农业社会化服务有助于减少土地撂荒现象,实现高效农业

随着我国城镇化和工业化不断发展,农村地区开始面临劳动力流失和老龄化的双重危机,产生了土地撂荒现象,导致我国耕地资源利用不恰当、不充分,农业生产效率下降,对我国粮食安全造成影响。导致撂荒的原因可主要总结为以下两类:一类是人为因素。此前,一些地区的农村人口为了扩大家庭收入,盲目开垦了很多肥力较差、面积较小、地块分散、基础设施不完善的贫瘠土地,后又因没有合理增加土壤肥力,导致耕种收益不佳而撂荒;另一类是市场因素。农户是农业生产的主要经营主体,但由于信息不对称和配套产业流程设备不健全等因素影响,农户无法获得与其劳动相匹配的报酬,从事农业生产经营缺乏动力,使得耕地进一步被撂荒。上述两个因素又可归结为:撂荒主要是由种田不划算或者田不好种所导致的。实践表明,农业社会化服务组织能够减少农户撂荒行为,其作用路径可分为以下两点:

一是降低农业生产成本,提高农户的盈利能力,让“种田划算”。农户缺乏对农业生产资料、农产品等要素的议价能力,对接市场并不容易,开展农业社会化服务之后,可使农民获取外部信息和资源的搜寻成本下降,农民也可委托农业社会化服务组织进行代耕代种、联耕联收、预防和治理病虫害、统育统供秧苗等,将土地与机械化作业、分散经营与统一管理结合起来,通过标准化、规模化种植、品牌建设等过程,农产品销售价格有所提高,农民获得了更多的经营性收入,且农业社会化服务组织通过耕、种、管、收的“保姆式”托管使得农业机械配备和使用更加合理,提高了农业生产的机械化率,解决了“种地难”的问题,增加了农户对土地的需求,降低了其对土地的转出意愿,改变了农户务农和打工“两头忙”的现状,使不少愿意务工的农户从农业生产经营中解放出来,使兼业农户也能获得更多工资性收入,助推了工业化城镇化的发展。