目前,俄乌战场已经进入漫长而寒冷的冬季,气温成为决定战场胜败的又一重要因素。历史上,拿破仑和希特勒都曾因为冬季人员、武器装备后勤保障未做到位,进而导致战局逆转败在俄罗斯的严寒之下。即便是习惯严寒下作战的苏军,也曾因为冬季后勤保障不及时,导致在苏芬战争中的失利以及前线作战人员大规模冻伤、冻亡。近期,又爆出俄军仓库丢失大约150万套冬季军装的猛料,更吸引人们对俄军冬季军装的关注。

科技赋能御严寒

在苏芬战争时期,苏联军队采用棉质卡其布军装,白天一旦被水打湿或被汗水浸湿,晚上会被冻得梆梆硬,无法保暖,致使士兵大幅度冻伤、冻亡,造成大规模非战斗减员。

传统棉质布料虽然保暖御寒效果非常不错,可以在-40℃~15℃下为士兵提供保暖,但其有一个致命缺点就是排汗性特别差,被汗水浸湿后会导致衣服湿度极速上升。而水正是比空气更好的导热介质,再加之棉质军装通常不具备防风性,在空气对流下将会导致人体热量迅速流失。根据试验,穿着湿衣服比穿着干燥衣服时的失温速度快25倍,一旦人体温度迅速下降,便极易进入失温状态。在这个状态下,作战人员的生命状态是十分脆弱的。一旦人体体温低于35℃便会产生无法控制的颤抖进而影响作战能力;低于28℃时则会陷入昏迷,丧失作战能力;低于20℃时则会直接丧失生命体征。著名的八甲田山死亡行军事件(1902年,日本军队在青森县开展冬季集训,结果在穿越八甲田山时,210人的队伍冻死199人,仅有的11人幸存者中多人被截肢)便是因为气温骤降,进行长途行军训练的日军士兵衣物无法抵御严寒而造成的惨剧。根据这次事件拍摄的影片《八甲田山》中,一名日军士兵在低温中甚至脱掉自身衣物,光着身子在雪中行进并最终被冻死的场景便是失温效应最真实的展现。

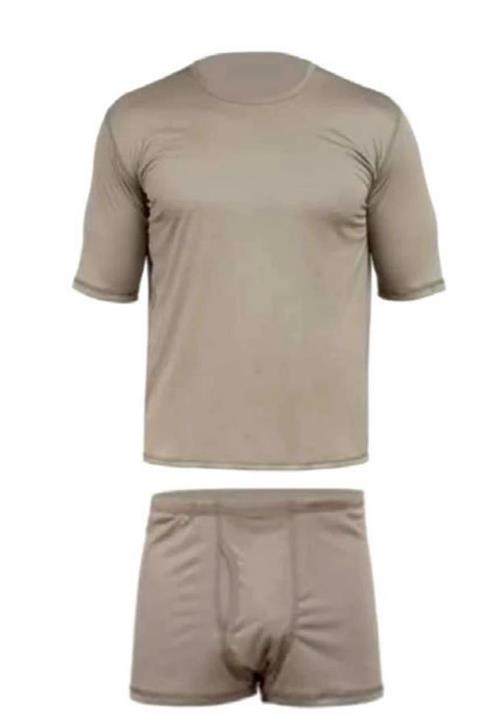

目前,新改进的俄军冬季军装可以说是科技感满满,全季基本制服套装(VKBO)材质更多的是以新型聚酯纤维取代传统的棉质布料。在衣服外壳处还使用了防水透湿科技薄膜,在质量大幅度缩减的情况下,依然可以有效防风、防雪、防雨、保温。当然,这也造成制造成本的大幅度攀升,为成建制大规模配发带来一定难度。同时,俄罗斯冬季军装受制于本国轻工业发展欠缺,目前大部分高品质纤维材料都需从国外进口,本国只能生产最初级1~2级防护贴身衣物,其余均需国外定制。

多级防护更合理

目前,俄罗斯全季基本制服套装(VKBO)和美军第三代ECWCS防寒服系统整体都采用科技加持下的多层分级着装,从功能区域上可划分为排汗层、保暖层、防风防雨层三大部分。