“简”述千年事“牘”载万卷书

据儒家五经之一的《尚书·周书·多士》记载:“惟殷先人,有册有典。”意为殷商时期,即有成册的文书典籍。在纸张出现以前,作为书写载体的材料种类丰富——龟甲兽骨、金石帛(bó)书、竹简木牍……简牍作为古代最重要的文字载体之一,最早可追溯至商,盛行于秦汉,在华夏已有3000多年的历史。

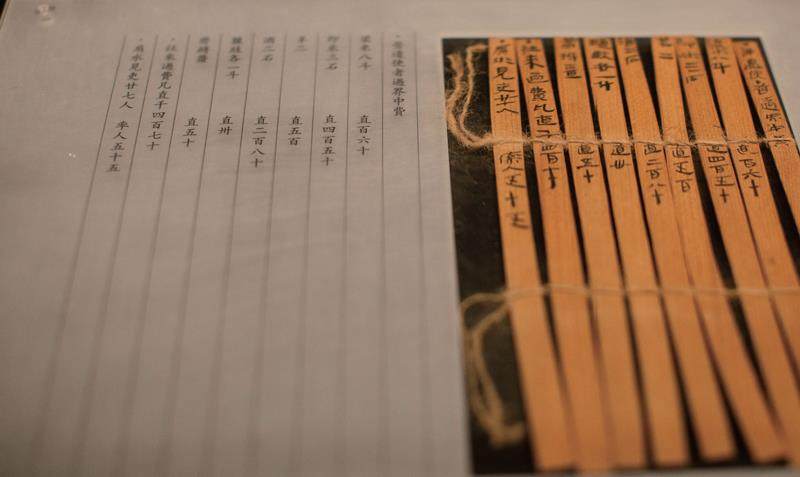

简牍是“简”与“牍”的合称,是古人用于书写的木片和竹片。依据材质的不同,可分为竹简、木简、竹牍、木牍。

简又称“毕”,多为细长条形,可供书写的面积较少。连续书写时,以麻绳编联,单支称为简,多支连编在一起称为册,如同现今的书籍册页一样。在实际使用中,简的制式多有差异,根据书写需求被制成不同形状,且因内容不同,长度也有差别。

牍又称“版”或“方”,多为方形或长方形的薄板,比一般的竹简要宽,可供书写的面积较大,不穿孔,常单片使用,可做到“一板书尽”,多用于记录小事。

作为古代的“图书”,简牍的内容包罗万象,诸如医药养生、天文数术、兵法礼制、行政公文等。根据内容的不同,定名也有所差异,例如:信牍是用于写信的书简,遣册是记录墓中随葬品器物清单的简牍,签牌是起标识、凭证作用的简牍。

古人书写时,自右向左,以毛笔蘸墨书于简牍上,若有错字,则用书刀(古时刮削文字的小刀,其作用类似于今天的橡皮擦)刮去墨迹,再重新写即可。

简牍的原材料为竹木,数量丰富,价廉而易得,古人因地制宜,南方地区多竹,则多为竹制;北方地区便多以松木、红柳等木材替代。

简牍盈目前 执笔思先贤

作为典型的西汉列侯墓葬遗址,海昏侯刘贺墓中出土了5300余枚简牍,包含众多珍贵古籍与文书档案,生动再现了西汉时期人们的社会生活。

在海昏侯墓主椁室(墓穴)的文书档案库中,简牍盛装于4个漆笥(sì)内,竹简各卷之间零散地分布着部分木牍,主椁室各处散落签牌。从内容上看,这批简牍大致可分为三类,一类为著作典籍,一类为公文奏牍,一类为签牌。

其中,典籍类简牍数量最多,内容丰富,尤其是出土的《论语》《诗经》《礼记》《春秋》《孝经》等典籍,对研究汉代儒学的发展演变具有重大学术意义。