太阳的“变迁史”

知識链接

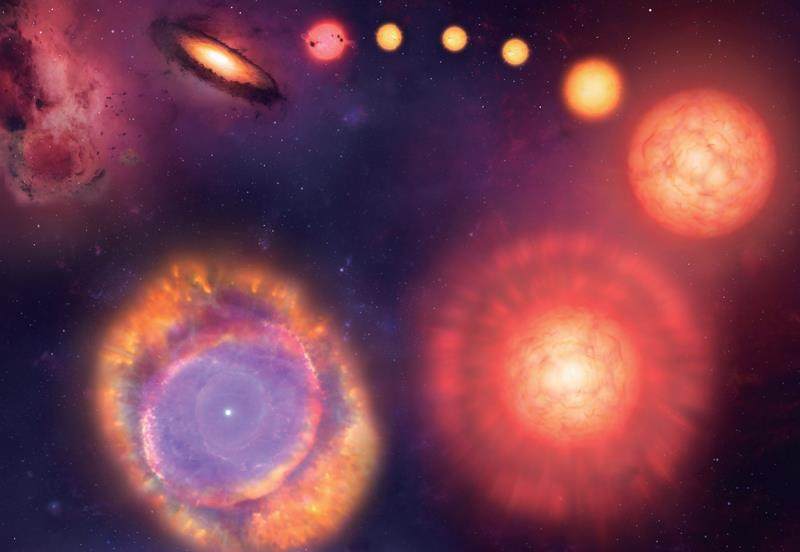

太阳核心处的氢聚变为氦的过程

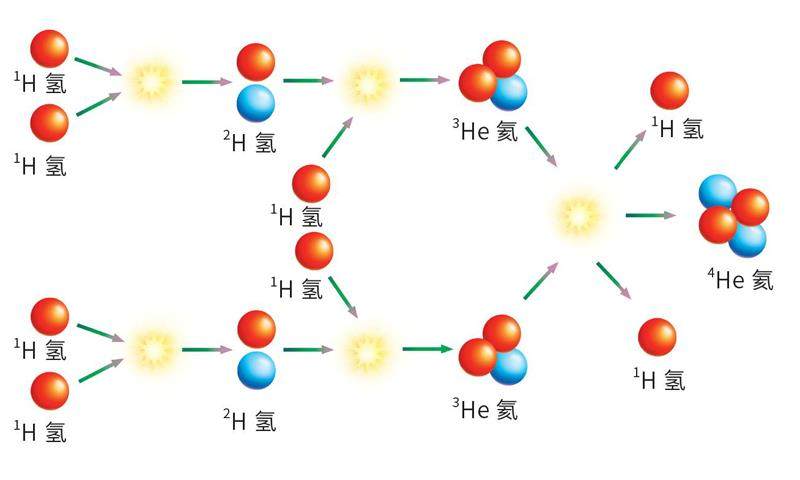

太阳核心处的氦聚变为氧的过程

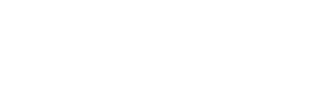

太阳的前身——原恒星

和所有的恒星一样,太阳是一团气体球。这些气体的前身是弥漫在星际空间的冷暗分子云,范围横跨几十光年,主要由氢和氦组成,密度相当于地球上最好的真空保温杯里抽出的“真空”。

分子云的内部并不平静,湍流的扰动或者邻近的超新星爆发,都可能让它内部的密度变得不太均匀,导致一些局部比其他地方的密度要高。由牛顿万有引力定律,引力与质量成正比,这些密度高的地方可以吸引周边的气体,让分子云碎裂成一块块碎片。

碎片在引力的作用下开始进行漫长的收缩,气体向中心聚拢,中心的压力逐渐升高,温度和密度也随之升高,最终开始向外散发光和热,太阳就此初具雏形。

不过,这个时期的太阳还算不上是一颗真正的恒星,只是一颗“原恒星”。它还需要花上大约4000万年,才能点燃自己核心的核聚变,并让向外的压力和向内的引力达到平衡,正式开启自己作为恒星的一生。

稳定燃烧的主序星

当氢聚变向外辐射的能量和自身质量造成的引力达到平衡时,太阳也就进入了自己一生中最漫长、最稳定的阶段——“主序星”。现在的太阳也正处于这个阶段。

在整个主序星阶段,太阳的亮度和直径持续增加,这个时期的太阳已经比刚诞生时大了15%。这是因为,随着核心的氢聚变为氦,核心内的原子核变少了,向外的压力随之减小,于是核心区域向内收缩,由此增加的温度和压力又会提高核心处氢聚变的效率,向外辐射出更多的能量,增加的辐射压力让太阳逐渐膨胀。

登录后获取阅读权限

去登录

本文刊登于《知识就是力量》2023年4期

龙源期刊网正版版权

更多文章来自

订阅