兵法解析

历代兵家都强调“料敌制胜”,例如:成书于春秋时期的《孙子兵法·地形篇》强调“料敌制胜,计险隘远近(指考察地形的险要,计算道路的远近),上将之道也”;成书于北宋末期的《百战奇略》强调“凡与敌战,必须料敌详审而后出兵。若不计而进、不谋而战,则必敌为所败也”。

“料敌”的意思是判断敌情,即同敌人作战,必须准确判断敌情后再出兵,如果没有计划、没有策略就仓促出兵,就很容易被敌人击败。

中国古代战争史上,高明的将领往往能根据天时、地形和敌方统帅性格等因素预判敌情,在战争爆发初期就预先察觉敌人的动机意图——简单来说,就是“我预判了你的预判”——有针对性地下好先手棋、打好主动仗。因此,“料敌制胜”也成为影响战争走向的重要因素。

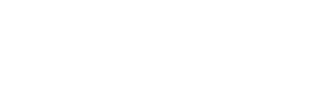

摸敌套路东西魏潼关之战

北魏,是南北朝时期北朝的第一个王朝,由鲜卑族拓跋氏所建。534年,北魏分裂为东魏和西魏。

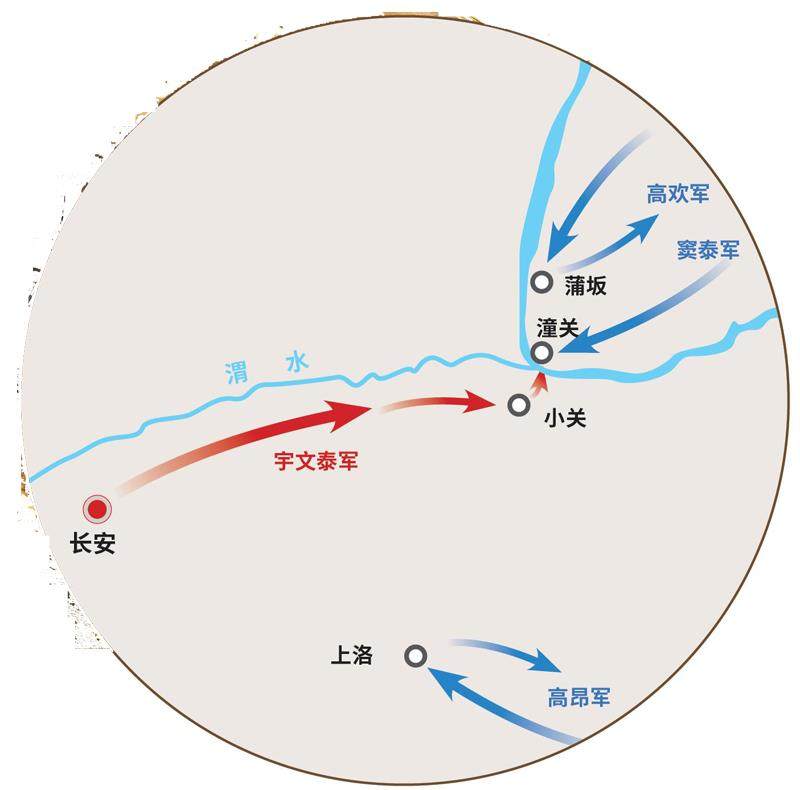

536年,东魏统帅、大丞相高欢听说西魏境内遭灾,百姓死亡无数,认为灭掉西魏的时机已到,遂欲大举讨伐西魏。高欢的战略部署是:命大都督窦泰率精兵1万作为前锋,直取潼关(今陕西潼关北,为陕西、山西、河南三省交界处);命司徒高昂率兵进攻上洛(今陕西商州);他自己则率大军从蒲阪(今山西永济)渡黄河向渭河北岸进发。

537年农历正月,高欢军在蒲阪架设3座浮桥,做出要渡河的样子。实际上,高欢主要是想用主力牵制西魏主力,希望窦泰长驱直入,攻取西魏都城长安。他与高昂是窦泰的后援和策应。

西魏统帅、大丞相宇文泰探知东魏兵分3路来攻的情况后,立即识破了高欢的用心。他对众将说:“敌人兵分3 路,又造浮桥渡河,是想缠住我军,使窦泰有机会攻占西边的长安。如果我军长期与高欢相持,就中了敌人的计谋。高欢自起兵以来,窦泰经常充当先锋,他的部下全是精兵,屡胜而骄,如果我们出其不意奇袭窦泰,就一定能击败他。打败了窦泰,高欢就只能不战自走。”

当时,满朝文武都不理解宇文泰的分析,认为应该分兵抵抗高欢的3 路人马。宇文泰又解释:“高欢此番大举而来,以为我军只能被动防守,有轻我之心。我军抓住这个机会袭击窦泰,何愁不克?高欢虽造浮桥,不一定立即渡河,不过5日,我定能消灭窦泰!”诸人闻言,仍不以为然,赞同宇文泰意见的寥寥无几。

考虑到奇袭窦泰时,高欢有全军渡河的可能性,宇文泰又向同族子弟宇文深征询意见。