關键词天 天命 天道 历政

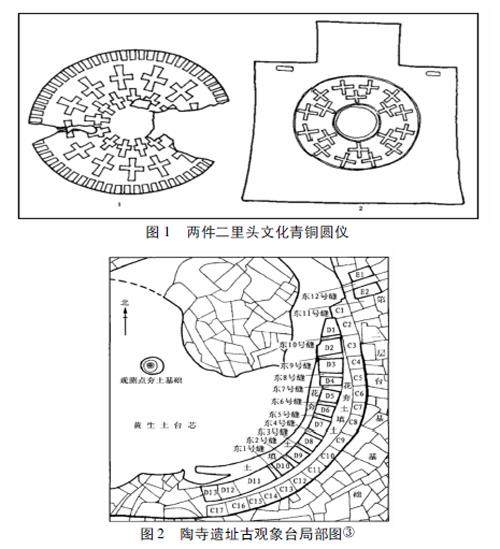

作为中国哲学的核心观念,“天”至今仍会令人产生某种隔阂感。尤其回看早期中国时,发现诸子谈“天”或多或少兼具神性与理性、物质与精神,而无法用现代概念准确刻画。通常的解释,是认为“天”经历了一个从人格神向自然天的理性化演进过程,从而可将诸子“天”观念之非理性成分归诸历史惯性。不过,夏商周众多天文考古成果已显示,在地下的三代,“天”之神性与理性一直并行不悖。①中国古人对日月星辰规律的探索目前最早可追溯到四千多年前山西襄汾陶寺遗址的古观象台,相当于尧舜时代。那么关键问题在于,既然古人很早就认识到“天”有天道历数内容,为何迟至春秋始有“天道”语词?本文认为,这既非全是一种“突破”,也无法单从精神之“连续”获得完整解释,② 而是有着更为复杂的历史社会原因,此即早期中国的历政。学界常借巫术萨满等西方人类学资源解释早期中国的“天”信仰,却鲜少触及在中国巫史传统中占据核心的古代天学。③以下论述表明,它正是“天”之复杂性所扎根的中国经验。

需说明的是,本文使用的“历政”①概念特指早期天子与方国之间围绕观象授时而形成的政治框架。这里“历”是专指观象授时而言的,不是战国四分历之后“推步”意义上的“历法”。由于早期古人掌握的岁实尚未精确到365又1/4日,且未摸索出19年7闰的置闰规律,因此无法像后世推步历法一样可不看天象而用公式上下推求千百年的朔气,而只能根据随时观测的实际天象,动态地编排、调整来年朔气。②通过这种随时观测,天子每年将所测各月朔日干支及节气颁与四方,以指导农作。可以看到,在这一条件下,天子与四方在授时工作上更需紧密配合,这就蕴藏着形成某种政治框架的纽带。因此区分“历”(观象授时)与“历法”(推步历术),对于考察历政而言是必要的。

一、从“帝”到“天”

在谈“天”之前,有必要先说说“帝”。因为要从早期中国的历政来把握“天”观念,首先要面对一个质疑:至少殷人更多地是崇祭人格色彩浓厚的“帝”,而引入“天”与“帝”合称“天帝”乃周人所为,那么殷商以前“帝”的信仰就与历政无关,而从“帝”到“天”正是一个人格神祛魅的进程。这个质疑依赖于这样一个前提:“帝”乃绝对人格神。但这个前提目前已被不少甲骨学研究所动摇。如晁福林指出,殷墟卜辞中的“帝”尽管能“令雨”“令风”“降旱”等,但这是人们的预测,而不是祈祷的结果,甚至殷人也不向“帝”奉献任何祭品;这说明殷人的“帝”并不完全人格化,而是接近于自然天,只是后期“帝”号可加于人王,“上帝”才更具人格色彩,殷周之后“帝”才逐渐专指“天”的人格神属性。③ 晁氏此说并非孤鸣。陈梦家就曾提出,殷人的帝或上帝或指昊天。④ 朱凤瀚则认为,殷人的上帝或出于不同于祖先神、自然神的造神方式,人类难以控制、千变万化的自然界与纷繁复杂的社会现象促使商人进一步探寻和追溯那种超出于祖先神与自然神的权能之上的统一世界秩序的力量,上帝的出现应与此种宗教观的发展有关。⑤ 要之,殷人的“帝”实际上也是人格神与自然天的混融体。我们知道甲骨文“天”字均通为“大”,而如果“帝”仅指人格神的话,那么殷人就没有一个语词用来指称那片抬头就能看到,也是众多神癨居住的天幕了,这显然不合常理。由此可见晁、朱诸家之说的合理之处。⑥

看到这一点,才能解释为何商周“帝”“天”一直不具备典型的人格特征。固然,“帝”有其意志莫测的一面,但其人格神形象一直是晦暗不明的。我们很少看到直接描述“帝”形象的文献,而且商周天帝的性格基本是少言寡语的,多数时候筣仅简单通过灵龟示“若”与“不若”来对君主行动表示命否,而不像西方上帝那样通过先知之口将大量诫谕传与信众,以至于《圣经》被认为是上帝的语言。“上天之载,无声无臭”(《诗经·文王》)才是商周天帝的独特品格。⑦ 基本上,少言语、无容貌,是早期中国古人对“天”的观感,即所谓“天道玄默,无容无则”(《淮南子·主术训》)。⑧ 因而与其他文明的主神相比,商周天帝的人格化程度要逊色很多。这大概是由于“天帝”概念中的人格成分一直受其自然天因素的牵制,故而未发展出绝对的人格神。这一点容后详解。可见,从殷人的“帝”到周人的“天”,尽管语词有变化,但都指向一种人格神与自然天的混融体。殷人的“帝”与周人的“天”基本是一脉相承的。因而,本文对早期中国历政的分析,对殷代以前的“帝”观念同样适用。为便于讨论,下文不再刻意区别“帝”“天”,而一并归于“天”的观念。

要追问的是,“天”作为三代宗教信仰的对象,为何呈现出“无声无臭”“无容无则”的独特神性?人格神与自然天两种义涵何以能交织于“天”观念中?继续在概念中打转似乎无益,来看此观念产生的历史背景,或许对于理解“天”的复杂性能提供新的视角。线索在《逸周书·周月解》的一段话:

夏数得天,百王所同。其在商汤,用师于夏,除民之灾,顺天革命,改正朔,变服殊号,一文一质,示不相沿,以建丑之月为正,易民之视,若天时大变,亦一代之事。亦越我周王,致伐于商,改正异械,以垂三统。至于敬授民时、巡狩祭享,犹自夏焉。

此篇回顾三代历政,对理解“天”观念有重要价值。在这里,表自然天道观的“夏数得天”之“天”与表宗教天命观的“顺天革命”之“天”出现在同一语脉。两者不仅并行不悖,而且交融一气。即如后文所示,“夏数”不仅指“敬授民时”,而且从语脉看还应包括“巡狩祭享”,这也是“犹自夏焉”亦即包括在“夏数”之内的。而祭天活动正是神学天命观酝酿流行的场所,但在这里它与观象授时活动统一于“夏数”亦即历政中。那么,祭天如何与历政相关?观象授时与祭天如何交融?以下将分别考察观象授时与祭天活动及其背后所孕育的观念,在此基础上,我们从早期中国历政的立体结构来把握“天”的复杂性。

二、观象授时与天道观

一般认为,“天”经历了从天命观向天道观的转变,而上述《周月解》提示,天命观与天道观很可能早就并存于夏代的“夏数”中。这一现象还可上溯至尧舜时代,尤其天道观在当时已经相当早熟,并非通常认为的只萌芽于春秋时期。《尚书·尧典》载:

乃命羲和,钦若昊天,历象日月星辰,敬授人时。

分命羲仲,宅夷,曰谷。寅宾出日,平秩东作。日中星鸟,以殷仲春。厥民析,鸟兽孳尾。申命羲叔,宅南交。平秩南讹,敬致。日永星火,以正仲夏。厥民因,鸟兽希革。分命和仲,宅西,曰昧谷。寅饯纳日,平秩西成。宵中星虚,以殷仲秋。厥民夷,鸟兽毛縟。申命和叔,宅朔方,曰幽都。平在朔易。日短星昴,以正仲冬。厥民釽,鸟兽逿毛。

帝曰:“咨!汝羲暨和。期三百有六旬有六日,以闰月定四时成岁。允厘百工,庶绩咸熙。”(以下称此篇文字为《羲和章》)

此章结构严谨,以“钦若昊天,历象日月星辰,敬授人时”统摄下文羲和四子分赴四方的治历授时工作。其中,“历象日月星辰”的“日”“月”“星辰”分别对应下文(1)“寅宾出日”“寅饯纳日”“敬致”“期三百有六旬有六日”,(2)“以闰月定四时成岁”,(3)“日中星鸟”“日永星火”“宵中星虚”“日短星昴”。总之,这是一套阴阳合历系统。不过刘起荱认为,这里唯“日中星鸟”“日永星火”“宵中星虚”“日短星昴”与观象授时有关,即据此确定二分二至以指导农作,而“寅宾出日”“寅饯纳日”“敬致”只是祭日仪式,无关历象。① 问题在于,民众凭肉眼即可观测此四星象,何来羲和授时之必要?更重要的是,仅仅确定二分二至是不足以指导农业的,因为当时农业以旱作物为主(详后),需更细化的农时系统,这是国家组织当时最尖端的力量才能做到的。其具体过程是:首先,通过土圭测影(“敬致”)测定当年冬至;②进而以回归年长度(“三百有六旬有六日”)除以全年节气数,得出每个节气间距,由此初步以冬至为基点,推算出来年其余节气,以此指导春夏秋三季农业事务有序进行(“平秩东作”“平秩南讹”“平秩西成”);但由于早期历数疏阔,须对推算结果不断校正,故又用土圭测影进一步校正春分、夏至、秋分点(“寅宾出日”“敬致”“寅饯纳日”),并参验诸四仲中星与四时物候(“厥民析,鸟兽孳尾”“厥民因,鸟兽希革”“厥民夷,鸟兽毛縟”“厥民釽,鸟兽逿毛”);最后,为使每年的节气与月份匹配运行而不紊乱,需观察岁末斗柄方位(“平在朔易”),①以判断年底是否需要置闰(“以闰月定四时成岁”)。② 可以看到,要让这套阴阳合历系统有效运行,羲和家族就必须对太阳回归年、朔望月长度、分至节气点、四仲中星、北极斗柄等天体运行规律及其协调规则有精深的把握,这里就蕴含着深刻而成熟的天道观。③

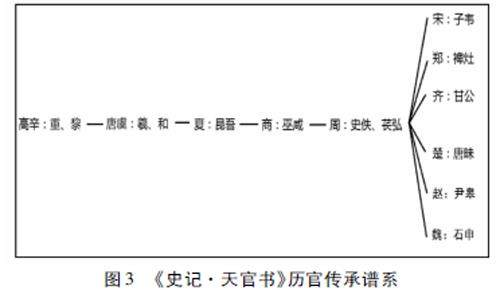

但坚持天道观萌发于春秋时期的论者会认为,《尧典》文字形成年代甚晚,不能据以说明尧时代。然而,文本的书写年代与其所载事实的年代并非一回事,且后者往往要早于前者。实际上,尧时代的治历工作及其早熟天道观,不仅见诸传世文献,而且也能证诸考古发掘。首先,关于《羲和章》治历活动的实际年代,冯时通过对比研究二里头文化遗址三期(在夏代范围内)的两件青铜圆仪(见图1),发现其中一件圆仪(即图1之左)外缘镶嵌61颗长条形绿松石,而中区则镶嵌有内外两周由绿松石组成的“十”字圈,每周各13枚,实际上它传达了366(61×6)日一岁周与闰年十三月的思想,正与《尧典》“期三百有六旬有六日,以闰月定四时成岁”说法相吻合;由此可合理推断,虽然《羲和章》文字的形成可能较晚,但其所载观象授时的事实应是发生在非常早的唐虞时代。