在我的家乡,人们管自己的祖母叫娘娘。每年春节,大姑和我上坟祭奠娘娘,来去的路上,大姑总是说娘娘歌唱得特别好听,还让我写一写娘娘。娘娘已经去世十多年了,不知从何时起,记忆中娘娘样子也变成了一抔黄土。

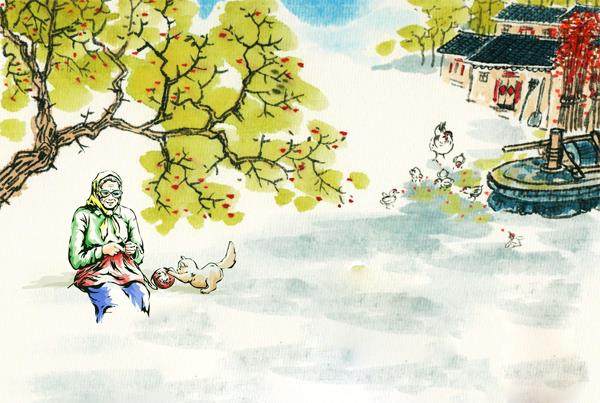

夜晚,正当我坐在书桌前想要迈开笔来写一写娘娘,可通往往事的大门紧锁着推也推不开,纠结徘徊后,我关了灯躺在床上,望着窗外的月亮,脑海中浮现出娘娘家院子里碧绿的夏天,如同一部老电影的开场镜头。院子的东南角是一株高大的槭树,枝叶繁茂,树下鸡语喧碎。娘娘手里拿着鸡蛋,从院里走回屋中。一会,小小的我从屋中跑到院里。一切都和二十多年前一模一样。

院里一条水泥过道将土地一分为二,一块大,一块小。大的空地上,娘娘依次种一片玉米,几行豆角,几行西红柿。玉米秆粗叶肥,高大笔直;豆角粘着豆架,扭扭捏捏;西红柿最矮,比我还要矮半头。好在从南向北他们的身高顺次降低,士兵般保持着队形队列。每次我从水泥过道上走过时,总要像个将军般,昂头检阅他们一番。有时玉米棒子长了胡须,我便伸拔几根,疼得玉米杆直哆嗦。我将嘴撮成个小喇叭,再将玉米须搭在嘴上,跑去找娘娘看。娘娘摩挲着我的头说玉米老了,我说我也老了。有时嘴馋了,也不看柿子脸色,找颗最大的拧下来便吃。埋头咬一口,酸得挤眉眨眼缩脖子,滋溜滋溜嘬牙花子。过道西侧,植着一丛野玫瑰,花开时粉翠掩映,笑脸盈盈。院子里还开着月季花、美人蕉,只山丹丹是娘娘最喜爱的花,花开时只许看不许碰,唯特许白蝴蝶可以停在花上。所以山丹丹花最骄傲,是个选美冠军,花瓣涂着明艳的口红,红辣辣的;花蕊睫毛般翘翘地向前展;花杆亭亭地向上挺,白蝴蝶是大自然颁给她的水晶王冠。屋前还有小块空地,就竖个葡萄架,架上淌满了墨绿色的葡萄叶,藤藤蔓蔓地流到了地上。盛夏时,青串葡萄娇滴滴,黄胖蜜蜂憨嘟嘟。

过了正午,葡萄架就投下一片阴凉来,正好置个麻将桌。闲暇时,娘娘爱和家人打麻将。娘娘、爷爷、大姑、二姑、大姑家的哥哥和我,经常凑足四人一起打麻将。娘娘摸了张“财神”(麻将花牌)说:“要成和(hū)先来神。”哥哥打张发财,说:“要致富先种树。”……欢声笑语化作亿万彩色蝴蝶翩然翻飞。

整个下午,太阳也悠闲起来,也不催促万物生长,也不着急落山。阳光透过葡萄叶的斑斑间隙,对我的牌指指点点。天上赶路的云朵也停了脚步,围上来,探头探脑地看热闹。娘娘的身后是座大云堡,二姑的身后卧着一头大白牛,哥哥的头顶悬着个乳瓷大飞碟,我的脑后是个白棉宝葫芦。

傍晚时分,娘娘要坐在大门口歇一歇。我像只小猴窝在娘娘怀里,路过的邻居喊:“魏大娘又亲孙子着了?”娘娘笑着说:“嗯——”阳光小心翼翼地从大地上抽身离开,如同母亲离开入睡的孩子。光线由金黄退作鹅黄,再由鹅黄退作姜黄,最终退入黑暗。

秋天过后,院子华妆卸去,槭树青丝飘落,老屋雪发满头。

娘娘的老家叫暖水,因当地一眼热泉得名,泉水终年不枯不冻,流淌不息。娘娘是地主家的女儿,成分不好,耽搁成了老姑娘。二十四岁的时候才嫁给了贫苦的爷爷,成了沙圪堵镇上粮油加工厂的编外工,爷爷是正式工。那时,娘娘爱说爱笑,也爱大声唱歌。后来国家搞政治运动,工作队长不许她唱歌。等运动结束了,娘娘着急想在众人面前唱歌,但喉咙好像上了锈,声音不亮了。常听娘娘说,改革开放后,厂里从从上海购回两台缝纫机,全厂的妇女争红了眼。那时家里的衣物都要妇女自己缝补,有台缝纫机不但省时省力,缝出的衣物针脚密得让人羡慕。爷爷劝娘娘:“咱成分不好,不要争了。”娘娘不服气,攒了多年的工分没舍得用,工分厂里第一。最终,娘娘交出了所有工分赢回了一台缝纫机。