第一日 懸崖古寺

从北京驱车抵达山西长治已经是下午,但要去位于河南林州与山西长治交界的林虑山之巅的金灯寺,还有近二十公里山路。

上山前我特意与金灯寺的文保员冯开平通了个电话,他得知我还在林州,说预计还要花去一个半小时。我想着在山下的村子里给冯开平买些生活用品带去,但没想到,一进入山区就再也看不到任何超市和小卖店,人烟寥寥,满目只有尚未春耕的田野和还未覆满青绿的远山。

最后,在一处山道斜坡上,遇上了唯一一家农户开的小卖部。我选了一箱牛奶和一桶食用油,却被告知:不能手机收钱,只收现金。习惯了手机支付的我翻遍整辆车,只找到一张好几年没用过的、皱皱巴巴的一百元。守店的阿姨用紫外线灯反复验证,还专门去地里喊来松土的丈夫,两人合计了二十多分钟,也没敢收下这张一百元。我去村里找到一位中年村民,请他代为微信收款,才得以达成交易。

林虑山发脉自太行山,盘山公路九曲十八弯,我在导航上数了数,从山脚到金灯寺这二十公里就有五十多个弯道。山路最窄处,两车交会,即使是驾驶经验丰富的同伴,也要我在副驾驶座探出头去盯着车右侧与山体的距离,车轮压着排水沟边线小心翼翼地错车通过。

路面背阴处仍有未消融的积雪,前几日又下了场春雨,山路更是湿滑,好在通行的车辆不多,我们赶在太阳落山前抵达了海拔一千七百米的金灯寺。

相比曲折陡峭的山路,位于山巅的金灯寺却有着修葺平整的小型停车场。寺中尚有稀稀落落的几位香客,文保员冯开平提前在售票处等着我。从售票处拾阶而上,他一边与我简单介绍金灯寺的情况,一边等着香客出门。

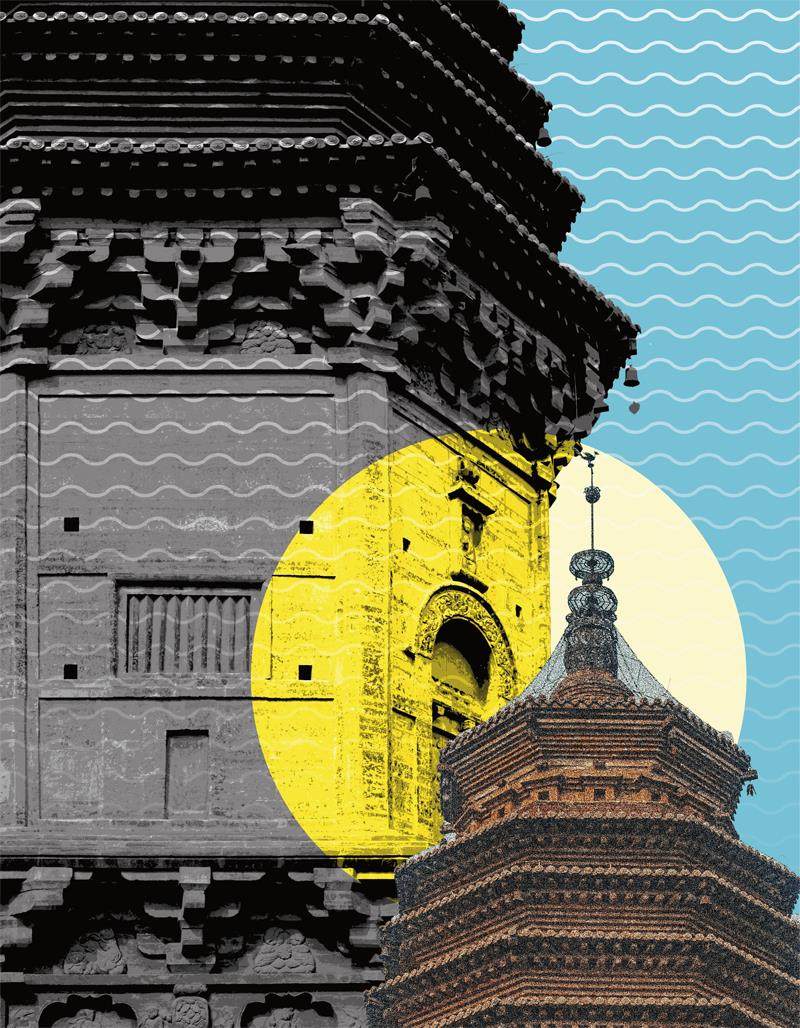

金灯寺原名宝严寺,创寺法师是北齐时期自河南来的芈禅师。它悬在陡崖之上,整体依山势而建,是一座七进式寺庙。据庙中碑文记载,其创建于北齐,现存石窟、佛龛、造像均为明代雕造,施工期长达六十余年。金灯寺石窟是中国石窟建筑史上年代明确的最后一个石窟群,雕造之精美,被誉为中国石窟造像尾声中的巅峰之作。2006年,金灯寺被列为全国重点文物保护单位。

我们踏进寺庙时夕阳正好,金色夕阳映照在光裸的岩壁上,山体和云彩交界处晕染开渐变的粉色。山色寂静,砖石庙宇坐立其间,多了一层庄严又绚丽的美色。

第一日 守寺人

冯开平是1995年来到金灯寺的。在这之前,他在文化局所属的剧团里“跑龙套”,也做些后勤工作。1995年,平顺县文化局局长找到冯开平,告诉他,组织上经研究认为:他能胜任金灯寺文保员的工作。拉扯着三个孩子的妻子不同意他接下这份工作,但冯开平却觉得这是国家交给他的重要使命,不是谁都能做,毅然收拾包袱上了山。

文保员的基本工作是“三防”:防火、防盗、防破坏。上世纪90年代,民间偷盗文物行为仍然猖獗,来金灯寺大约一年后,冯开平就撞上了一次偷盗行动。借住的香客在晚饭中给他和另外两位看护下了蒙汗药,趁夜挖走了三座佛像浮雕。

那时,金灯寺通向外界的土路还不能行车,寺中没有通电,冯开平也没有手机,只能冒雨徒步跑到二十五公里外的玉峡关派出所报案。另一次的遭遇要更惊险,四个突然造访的年轻男人绑架了冯开平和另一位守寺的村民。两人被细麻绳捆了个结实,冯开平腰上又挨了一刀后,被锁进了厨房。

守寺的二十多年间,冯开平经历的文物偷盗犯罪不止两三次,协助他看守寺庙的村民没能坚持下去,只他一人“傻乎乎”地守了下来。

不过,随着文物保护监控系统的布防,近几年金灯寺已经基本没有文物再被盗。寺内监控接入了公安系统,一旦发生警情,相关部门第一时间就有响应,冯开平和寺庙里的工作人员不再需要担心自己的生命安全。

2007年,金灯寺修了山路、通了电,冯开平的生活条件逐渐得到改善,最近几年新调来的同事,每次来寺里都会给他带些吃的喝的,有不少新鲜蔬果,让他不用再“顿顿吃土豆”——早年独自守寺时,冯开平常向附近的村民一年一次性采买几百斤土豆,存进地窖充作一年的蔬菜。放得太久土豆发芽了,他也不讲究,“把芽挖了继续吃”。

山里生活清苦,但也不如外界想象的那么单调。冯开平住在金灯寺的第四进院落过道的房间里,这是他的宿舍也是办公室,在这里他已经住了二十八年。每天早上6点,他准时起床,打扫寺庙,给殿外的香炉奉上新香,再将前一天香客们留下的贡品和香灰清理干净。打开庙门迎客后,他会不时地在寺庙中来回巡视,劝导香客不要随意插香、注意防火。

工作休息间隙,冯开平会听听收音机、看看电视。2019年电压稳定之后,金灯寺里也装了无线路由器。Wi-Fi信号稳定,他现在更习惯用智能手机上网来了解外面的世界,收音机也随之被束之高阁。

冯开平的手机相册里有很多照片,是他拍下的金灯寺不同季节的雾凇、云海和朝霞。他在微信上发来自己的摄影作品,其中一张令我印象深刻——厚厚的积雪落在院子里新塑的石佛头顶,似给宝相庄严的佛像添了顶白毛绒小帽,更多了一分俏皮。

冯开平觉得,守护文物的日子充实快乐,自己就像是“山里的老神仙”。他坚定地认为,二十多年前自己接受的是“國家使命”,是金灯寺选择了他。他知道,自己的选择在别人眼里或许并不明智——远离妻儿,与烟火人间彻底隔绝。但也只有他自己知道,回到平顺县城的家里,夜里入梦的仍然是金灯寺的那间小屋、那张小床。

冯开平想,这辈子,自己就待在金灯寺了。

第二日 神明

金灯寺位于高山悬崖之上,据传是河南的芈禅师骑虎攀岩而建,夜晚寺内有金灯照耀亮如白昼。因地处河南和山西的交界,虽路途险峻,但两省的香客常不畏险远来此拜谒,香火从未断绝。

第二天,我再次拜访金灯寺。一大早就有十几位香客提着大包小包贡品登门。领队见到冯开平主动上前打招呼,看样子就是常客。

用冯开平的话说,金灯寺在周边百姓和香客们的眼中是像“省城”一样的存在。对当地许多上了年纪的老人来说,“去金灯城办点事”就相当于去“去省城办事”。村里想要修寺盖庙,大抵都要先来金灯寺对着神灵请示一番。“问问能不能开工,好像都来金灯寺等批示来了”,冯开平觉着,“去金灯寺”已经成了当地人心里“办大事”前必去的地方。他自己也是一位虔诚的守护者,每天晨起简单收拾自己后,最先做的事就是给水陆殿前的香炉插上三炷香,这个习惯从他来金灯寺的第一天一直坚持到现在。

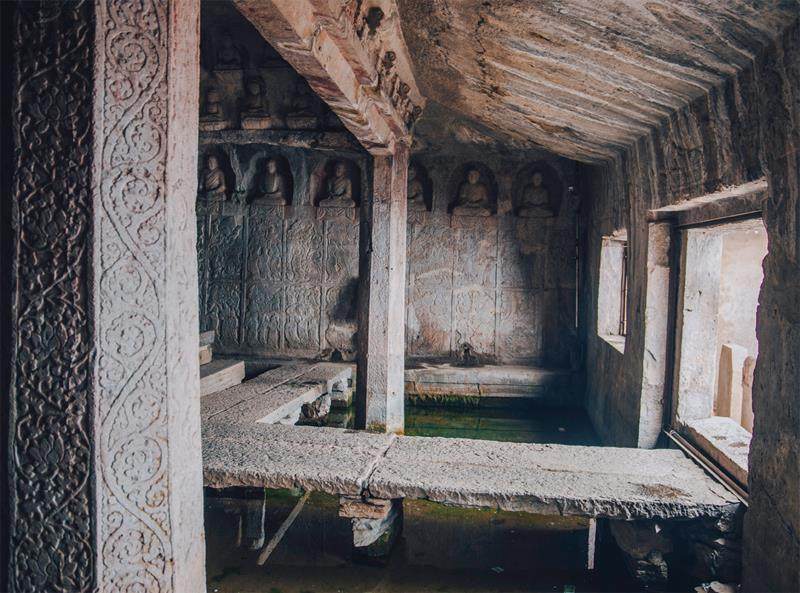

金灯寺的水陆殿是明弘治元年开凿的,顾名思义,有水有陆,是整体开凿的石窟,约一百平方米,是金灯寺最精妙之所在。石窟顶部雕刻着方形藻井平顶天花,中间是田字形石桥连贯各处,桥下设有一汪清池,由常年从石窟西北角石隙中流出的山泉汇集而成,窟室中间方台须弥座上供奉着如来佛、阿弥陀佛、药师佛,背屏倒坐观音、文殊、普贤三位菩萨。

水陆殿不光殿堂结构和雕花工艺巧妙,左、右、后三侧墙壁均雕满浅浮雕石版画,呈现了生动的佛教人物和故事,好像一场永不停息的“水陆法会”。

这些排布精致的浮雕佛像和石版画,掩映在太行山的深山古寺中,静静留存了上千年。