张晓刚的展览“蜉蝣”于3月4日在龙美术馆(西岸馆)开展,集中展出了艺术家近三年来的最新作品。本次展览以艺术家全新创作的“蜉蝣日记”为叙事主线,张晓刚画笔间特有的细腻表达,为观者精准描绘出了过去三年里,藝术家内心的惶恐、荒诞与魔幻之感;展现了渺小个体在摧枯拉朽的时代洪流中,如何赢回脆弱而动人的尊严。

寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟

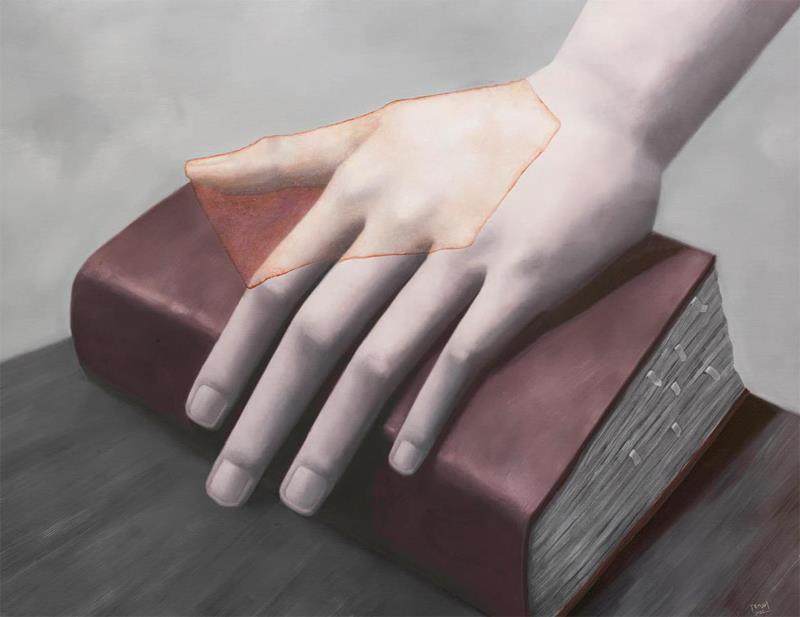

展览“蜉蝣”以张晓刚的16幅铅笔素描《黑白之间的幽灵》作为开篇。这系列作品创作于1984年,因为胃出血住院的张晓刚在缠绵病榻之际,开始重新思考生存与死亡的终极问题。他将住院期间的所见所闻所想画成了纸上的幻影,描摹下了内心最深处的恐惧。

近四十年后,这种熟悉的、对于疾病的恐惧感卷土重来,再次降临在张晓刚的生命里。2020年,新冠疫情开始后,张晓刚独自隔离在家,他产生了用绘画来写一份“虚构的日记”,以记录下自己心路历程的想法。之后的三年里,无论是被动的隔离还是长时间的居家独处,创作“蜉蝣日记”成为了张晓刚身处封闭空间时的一种发泄与慰藉。

面对疾病时,生理和心理双重的恐惧;社交媒体上种种魔幻的故事;现实中充满矛盾感的经历;日常生活变成了一个又一个荒诞的赌注。创作这系列作品时,张晓刚时常想起自己1984年住院的经历与2003年非典期间的所见所闻,一种奇妙的、熟悉的、戏剧感的、宿命般的轮回感一次又一次地击中他。

“经过这三年,潜意识里会觉得人生苦短,生命如蜉蝣。面对灾难,人如蝼蚁,什么也算不上,所以把这系列作品取名为‘蜉蝣日记’。”

在“蜉蝣日记”中,张晓刚画过一个漂浮在空中的人,以营造一种“悬浮感”。这幅画的灵感来源于他的一次梦境,梦中的他漂浮在空中,观察房间里所有东西的角度都发生了变化。这种状态让他想到了如今生活中人的状态:所有的人其实都生活在一种荒谬的失重感之中,现实很残酷,但又有一种无处不在的不真实感。

这正是张晓刚希望通过“蜉蝣日记”这系列作品传达出的:源于日常生活又高于日常生活,似梦境又似剧场,充满现实中的细节又特意营造出了一种悬浮感。这就是过去三年的生活,带给他心理上最直观的感受。

个体与时代的关系,是张晓刚一贯以来的创作母题。从《大家庭》到《失忆与记忆》再到《蜉蝣日记》,张晓刚始终将手中的画笔对准巨变中的中国。面对风云变幻的时代,张晓刚偶尔会有一种无力感,“什么也做不了,只能适应它”。

“创作《失忆与记忆》,就是因为当时中国的变化太大了。一个月以前你还很熟悉的街道,一夜之间可能就消失了,这种失忆的感觉是很恐慌的。如此摧毁性的改变让我想要去创作《失忆与记忆》这组作品,我其实不是要去还原一段记忆,只是借助记忆的方式,去呈现我对于生活的切肤感受。”

“我永远做不了一个前卫的艺术家”

大家谈论张晓刚,总是无法避免要聊起他在国际市场上的辉煌战绩。