2023年1月28日,一场长达四个半小时的“马拉松音乐会”震动古典乐坛,“指挥跪拜”“听众晕倒”等轶闻令乐迷们津津乐道。钢琴家王羽佳携手著名指挥家雅尼克·涅杰-瑟贡(Yannick Nézet-Séguin)在费城交响乐团的协奏下,一口气演奏了拉赫玛尼诺夫的五部钢琴与乐队作品——四首钢琴协奏曲和《帕格尼尼主题狂想曲》,首次成功挑战“音乐珠峰”,并点燃“拉赫诞辰一百五十周年庆”的盛大焰火。

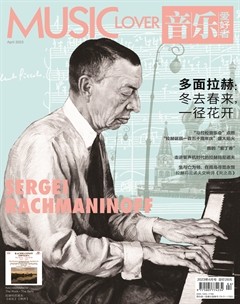

在二十世纪的西方音乐家群像中,始终有这样一个特立独行的身影。他身高近两米,体型颀长如巨人;一双能轻易跨越十二度的手拥有天然优势;短刷刷的平头、布满皱纹的脸庞和不苟言笑的表情,让人联想到“清教徒”形象。拉赫玛尼诺夫习惯于在阴郁色调下构建宽广的情感世界,他的艺术道路,折射出了旧俄时代、十月革命、两次世界大战等历史变迁的复杂轨迹。虽长期身陷左右为难的窘困,但他仍以技巧高超的音乐作品抒发着真挚深厚的情感,实现了灵魂的升华。

“夹缝”中始终顽强

拉赫玛尼诺夫的一生,始终在“夹缝”中顽强生活!

于他所处的时代,他深陷于新旧潮流的转换中。拉赫玛尼诺夫是俄罗斯“白银时代”杰出的音乐家代表。当二十世纪印象派、表现主义、新古典主义等流派层出不穷,纷纷以非调性打破传统秩序时,他始终不愿放弃调性、旋律、曲式、常规体裁形式等音乐传统的堡垒阵地,努力恪守十九世纪浪漫主义风格,因“保守”而显得不合群。他与浪漫主义作曲家勃拉姆斯属于同一类人,不肯妥协的“逆潮流”精神一脉相承。

于他所处的环境,他深陷于不同价值观的裂缝中。拉赫玛尼诺夫的一生几乎可以被平均分割成两半,1873年至1917年,身处俄罗斯的他从无名之辈成长为业界翘楚,谱写出了动人心弦的《第二钢琴协奏曲》和《第三钢琴协奏曲》;1918年至1943年,他积极筹备世界巡演,其间也进行音乐创作,《帕格尼尼主题狂想曲》以及《交响舞曲》等都是其晚年的杰作。拉赫玛尼诺夫深深眷恋着祖国,可惜再未回归,最终在乡愁哀怨中客死异乡,成为“天上的一抹浮云,永远的漂泊者”。

于他所热爱的音乐,他深藏于暗流与水面之间。他的音乐作品,往往表面宽广宁静,内部激情奔涌,总是在绵延悠长的惆怅后,于某个恰到好处的“极点”迸发出动人肺腑的情感力量,颇具“生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美”的意境。