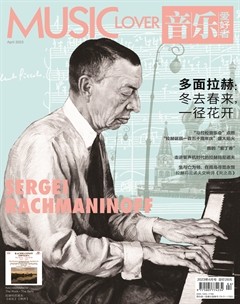

1892年,在莫斯科一场电器展览音乐会上传来了一阵“钟响”,一颗冉冉升起的新星带着能“激起听众热情”的声音昂首阔步,迎面走来。他就是拉赫玛尼诺夫——得天独厚的旷世大手、清秀俊美的脸庞、近两米高大魁梧的身材,宛如一位希腊神话中的英俊神祇,场上的“钟响”便是他的《升C小调前奏曲》。

这部作品曾以《莫斯科的钟声》为标题,作曲家试图以一段“命运主题”敲响了充满悲剧色彩的“悲钟”。拉赫玛尼诺夫说道:“我曾在各种不同的钟声中获得满足,喜爱钟声是俄国人的天性,这些鸣钟的人是艺术家……我总是将钟声和泪珠联系在一起。”但是,他也明确表示过:“我在创作这部作品时脑海里没有莫斯科的钟声……这部作品的灵感来得很突然,甩也甩不掉。”那么我们不禁发问这“钟声”究竟来自何方?或许是作曲家被过往的思绪、情感触动后想象出来声音,用音乐与听众共鸣,在作品中感受到了那个时代饱含沧桑的“钟声”。

《升C小调前奏曲》建立在“钟声动机”之上,以三部性结构不断变化展开。乐曲开始于慢板,中段以狂风骤雨般的快板呈现,再现段以一种从极弱到极强的跨越式力度变化来宣泄作曲家的情绪。力度与速度,和声与织体,主题与音区,它们共同反映出了作曲家内心深处的苦痛与纠结、绝望与挣扎。

动态的音画距离

《升C小调前奏曲》由三个部分组成,承载了拉赫玛尼诺夫青年时期的生命之重。作曲家将此曲的创作视为一种图像,用音乐符号将不同的声音力量传递给听众。人们在倾听时,一不小心就会迷失在一种似远似近、似动似静的音乐幻境中,例如,在音乐刚响起时,听众会先听到三个强有力的八度下行,“钟声”动机随之出现,犹如宏大的音响背景镶嵌于音乐中,也烙印在作曲家的生命里。拉赫玛尼诺夫用“钟声”引领听众感受十九世纪末的莫斯科风情。

呈示段为“慢板”(Lento),围绕低声部的“钟声”动机和高声部的“悲叹动机”发展,同时作曲家以“命运主题”勾勒出两种具有对峙性的声音。其中,两小节的引子以“A—G—C”作为固定低音贯穿全曲,描绘着克里姆林宫的钟声。