说起“西方音乐作品中的中国”这一话题,听众一定都会联想到普契尼的《图兰朵》。其实,“中国情结”在西方作曲家心中由来已久,在西方音乐作品中,类似这般以中国主题为立意的作品还有许多,它们凝聚着作曲家对遥远而古老的中国的几许好奇与遐想。

“您那高贵的双眼中闪耀着的泪滴,噢,我的皇帝,除此之外我不再祈求任何。我已获得赏赐,啊,我已获得赏赐!”

——《夜莺》(Le Rossignol)

一波三折的诞生

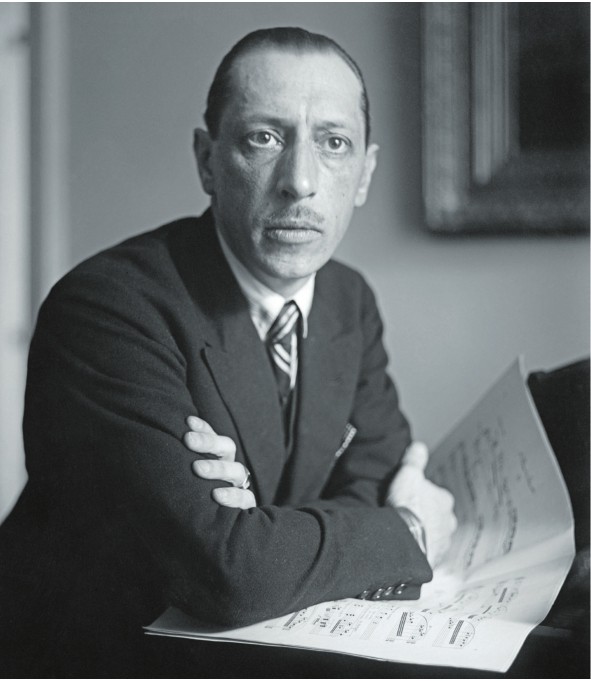

自1902年起,年轻的作曲家伊戈尔·斯特拉文斯基(Igor Stravinsky)开始独立生活,他以里姆斯基-科萨科夫为中心的朋友圈也就此展开。据其自传所述,这个圈子里所囊括的人包括画家、青年科学家、学者和“有着最先进观点的非专业人士”——斯特拉文斯基第一部歌剧《夜莺》脚本的共同作者斯蒂凡·米图索夫(Stepan Mitusov)和艺术评论家、赞助人谢尔盖·佳吉列夫(Sergei Diaghilev)等。

1907年,斯特拉文斯基在创作《谐谑幻想曲》的同时,也在写作歌剧《夜莺》的第一幕。里姆斯基-科萨科夫在这部作品上给予了他极大的鼓励和肯定,斯特拉文斯基在回忆录中写道:“直至今日,我仍欣喜地回忆着他对这些创作初稿的称许。”然而,这位大师于次年夏日因病离世。繁忙的工作与恩师的噩耗一度使斯特拉文斯基停止了这部歌剧的写作,直到1909年,他才回到《夜莺》的创作上来。但好事多磨,当年夏天他受到佳吉列夫邀请创作芭蕾舞剧《火鸟》,于是刚完成了第一幕配器的《夜莺》不得不被再度搁置了。随后,斯特拉文斯基又创作了芭蕾舞剧《彼得鲁什卡》和《春之祭》。

1913年冬,斯特拉文斯基一回到克拉伦斯(Clarens),刚建成不久的莫斯科自由剧院(Theatre Libre of Moscow)就发来请他完成歌剧《夜莺》的邀约。但此时此刻的斯特拉文斯基却陷入了犹豫之中,因为这部作品的创作始于四年前,而自那以后他的音乐语言有了很明显的转变。考虑到他的新风格,斯特拉文斯基害怕随后的几幕会与序曲有所冲突。于是,他建议剧院将现有内容作为一部独立作品上演,但最终对方说服他完成了所有的三幕。

在風格的接续上,斯特拉文斯基最终选择在保留序曲和第一幕的同时,用截然不同的风格来写作第二幕和第三幕。他在自传中解释道:“实际上,森林和它的夜莺、爱上它所唱歌曲的孩子的纯真灵魂——所有这些安徒生的温柔诗意不可能也用中国宫廷的华丽来表现,后者有着古怪的规矩、宫廷宴会、成千的小铃铛和灯笼以及机械日本夜莺的怪诞哼鸣……总之,所有这些异域幻想显然需要一种不同的音乐风格。”一整个冬日过后,斯特拉文斯基终于完成了《夜莺》全剧,但此时递出邀约的莫斯科自由剧院却已经倒闭。最终,这部歌剧于1914年5月26日在巴黎歌剧院首演。它的演出形式在当时看来十分特别:由佳吉列夫领导的俄罗斯芭蕾舞团在舞台上以舞蹈的方式来演绎,歌者们则与乐手们同样位于乐池中演唱。