大多数人童年记忆里接触的音乐中,电子游戏音乐占有很大的比重。

根据科学研究,音乐具有激活全脑神经通路的效果。不仅限于处理音调的听觉皮层和处理节奏的小脑,还会激活大脑的情感中枢——杏仁核,以及储存长期记忆的区域——海马体。作为一种良好的催化剂,音乐很容易激起人们的情感。

人们全神贯注体验游戏时,伴随的音乐就成了记忆的载体。多年以后,当耳边再次响起熟悉的旋律时,这把钥匙能让我们蓦然重回那段美妙的游戏时光。

从像素小人到比电影还逼真的场景,被人们忽略的游戏背景音乐,潜移默化间,毋庸置疑成了影响全球最广的音乐之一。

埋下种子的街机音乐

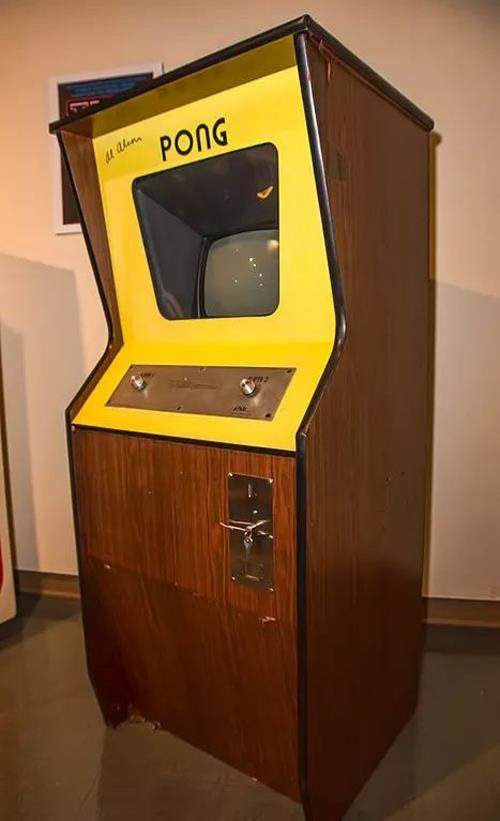

20世纪70年代末,初代街机厅的诞生让人们耳目一新。电子游戏音乐也伴随着这种笨重的机台进入人们的耳中。这时候的机器只能基于单片机发出简单的脉冲信号,模拟出子弹击中敌人或者乒乓球反弹时的声音。这种音效能否称为音乐似乎得打个问号。

1972年的《乒乓》是世界上第一款获得商业成功的街机,整个画面只有两根线和中间的一个点在来回反弹,并发出尖锐的“滴滴”声。在那个筚路蓝缕的年代,《乒乓》引发了空前盛况。

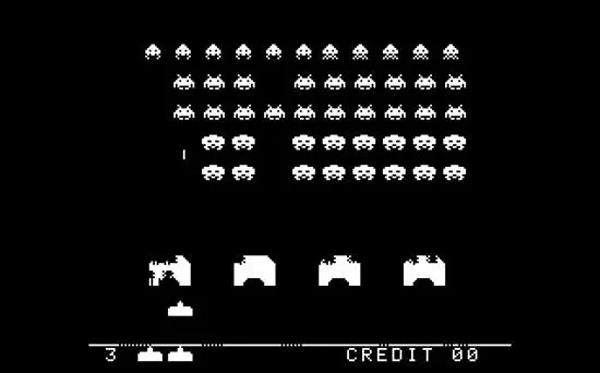

1978年,一款名为《太空侵略者》的街机游戏在世界范围内取得了极大的成功,和同一时期风靡全球的电影《星球大战》一样,《太空侵略者》成为一个流行文化现象。参考著名科幻小说《世界大战》而设计的像素外星人形象,亦成为史上最著名的流行科幻形象之一。《太空侵略者》里,游戏有一段由四个音符构成的下行旋律,“嘟、嘟、嘟、嘟”的四个单音循环已有了音乐的味道,给当时的玩家留下了深刻的印象。

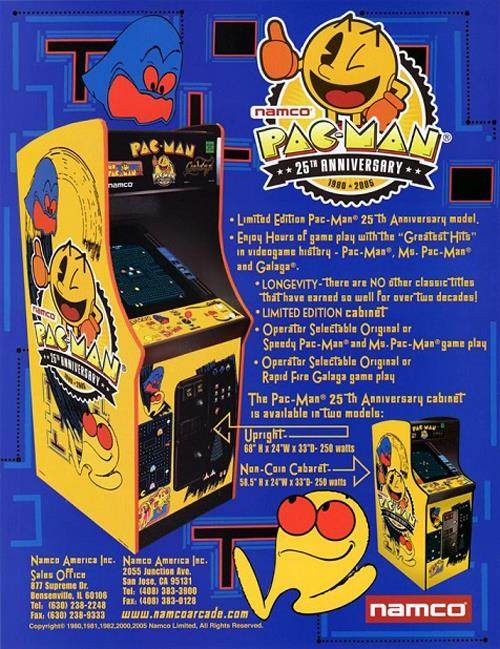

1980年,真正意义上第一款万人空巷的街机游戏《吃豆人》诞生。它带来了史上第一个具有角色属性的游戏人物,也是史上第一款具有AI算法的游戏。四个不同颜色的幽灵根据四套不同的导航算法对玩家控制的小黄人“PAC-MAN”进行围追堵截。《吃豆人》开创性的设计思路给后世的游戏带来大量启发,被誉为现代游戏AI的鼻祖。

让整个世界狂热的《吃豆人》街机,其洗脑的8-bit音乐随着嘈杂的街机厅深深植入玩家内心,影响了80年代一系列的音乐曲风。从Hip-Hop到Techno①,没有一个80年代的前卫音乐人不用《吃豆人》的音乐做混音版。

“螺蛳壳里做道场”——8-bit音乐

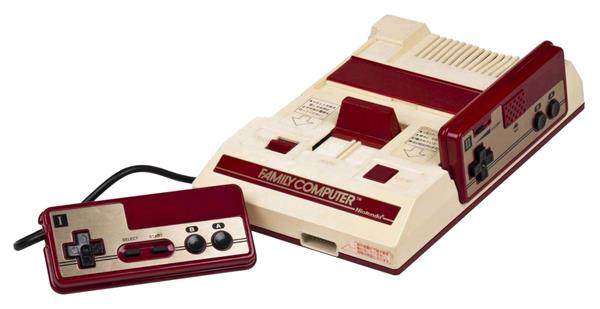

1983年,给全世界带来最长远影响的家用游戏机——任天堂的红白机(Family Computer,简称FC)问世。为了让各厂商的卡带能在同一台主机上运行,FC采用统一标准的四通道声效芯片,其中三个通道发出可编辑的波形信号,一个通道发出噪声。

当时的游戏音乐作曲家们,首要任务不是写出多么优美的旋律,而是怎么用仅有的只能同时发三个音的芯片,通过编程把数据写进去,再让声音驱动把数据读出来,以音乐的形式回放。他们不仅是作曲家,更是程序员。

正是因为机能受到严格限制,8-bit音乐从诞生开始就有一种廉价感和极简感,但它的魅力正来源于此,其他形式的乐器是无法产生这种效果的。

FC的作曲家们第一个要掌握的技能是手工打磨设计波形。虽然创作方法和科班背道而驰,但早期游戏作曲家都受着古典音乐家的启发。《最终幻想》的作曲家植松伸夫受到柴可夫斯基的影响,《王国之心》的作曲家下村阳子有着贝多芬的影子,《超时空之轮》的作曲家光田康典则受拉威尔和巴赫影响。

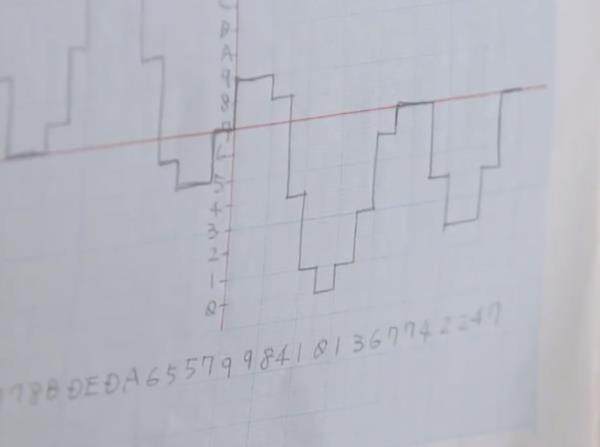

一个通道做主旋律,一个通道和声,一个通道做低音,再用噪声通道做鼓点,一个乐队的四大件就齐活了②。因为游戏里的效果音也要占用通道,旋律不能编排太满。在这种捉襟见肘的条件下,采用大量不合常理的切分音和断奏的爵士风格,才容易脱颖而出。越是大道至简的旋律,越是给人一种历久弥新的震撼。

电子游戏史上最著名的关卡《超级马里奥》的1-1的背景音乐使用了非常精彩的爵士节奏和切分音。在红白机羸弱的发声通道下,能做出如此让人洗脑的音乐,其构思与设计十分值得推敲。

真正把FC的声音机能发挥到极致的游戏公司则是开发了《魂斗罗》和《恶魔城》的科乐美,他们在自己的游戏卡带上附加额外的声音芯片,以混合的方式播放主机的音效和卡带的音效,表达他们对声音的偏执。