除了科幻文学与研究领域,科幻也逐渐成为一种思考和生活方式。科幻文化在泛娱乐领域蓬勃发展,吸引人们不断解锁与世界联结的新方式。一方面,这些多样化的科幻衍生领域依然和相对严谨的文学创作与研究紧密相关,深受其主题、风格与研究方法的影响和启发。另一方面,它们又时常衍生出截然不同的文化姿态,并随着时代的发展不断生成新的科幻文化样本。因此,科幻文化又反过来不断修正着科幻文学创作与研究领域的边界,挑战着英式文化中的传统母题,并进一步带动其多元化的进程。以下,我们将主要从幻迷社群、广播电视、科幻电影、平面小说、游戏和音乐等方面来讨论英国科幻文化在泛娱乐创作领域的影响。

幻迷社群

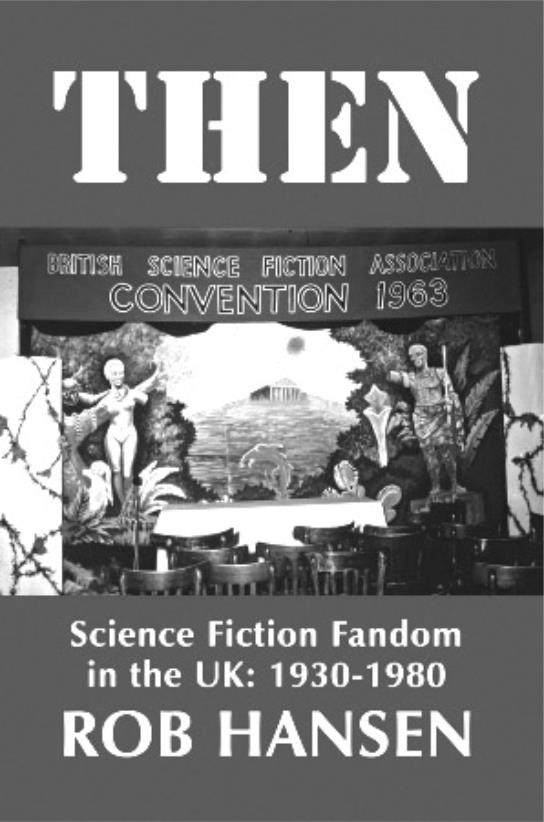

早在20世纪30年代,英国幻迷群体在美国纸浆科幻杂志(pulp science fiction magazines)的启发之下,便已初见规模,形成了针对特定作家的粉丝共同体,他们关注的最重要的作家,便是大名鼎鼎的H. G. 威尔斯。在二战结束之后,英国幻迷自20世纪中叶开始,认真地运营各个大大小小的科幻組织,自发组织并参与各具特色的科幻活动,诸多颇具影响力的科幻协会也都成立于这一时期,包括成立于1958年的英国科幻协会(the British Science Fiction Association)、成立于1960年的“威尔斯协会”(H. G. Wells Society)以及始于1948年的“英国科幻大会”(EasterCon)。关于英国幻迷的详细历史,读者可以参考罗伯·汉森(Rob Hansen)的四卷本历史述评《彼时》(THEN,1988—1993年)。而在英国科幻大会之外,很多其他的幻迷活动也同样颇具影响力,包括始于1984年的帝国理工科幻大会(Picocon)、始于2002年的MCM伦敦漫展(MCM London Comic Con)、始于2004年的伦敦电影动漫展(London Film and Comic Con)以及始于2007年的英国游戏博览会(UK Games Expo)。此外,世界科幻大会(WorldCon)在历史上曾七次在英国举办,其中最近的一次是2014年的伦敦世界科幻大会。某种意义上,英国并不是幅员辽阔的国家,因而不同地区之间的交流也比较密切,交通相对方便,为英国科幻作者与读者之间的积极互动和交流提供了地理条件。

广播电视

总体来看,英国科幻影视与广播作品一直以来都与英国广播公司(BBC)保持着密切联系。自20世纪40年代末以来,BBC参与改编、发行了不计其数的经典科幻作品,其中最著名的影视化莫过于奥威尔的《一九八四》以及威尔斯的《时间机器》。很快,BBC也开始尝试自己的原创作品,并立刻取得了市场的认可,最具代表性的是1953年的作品《夸特马斯实验》(The Quatermass Experiment)。值得一提的是,BBC在一开始并不倾向于强调“科幻”这一术语,在制作娱乐节目的同时,BBC也肩负着新闻报道与宣传教育等任务,这也意味着BBC出品的电视节目有着其他商业节目无法匹及的政治内涵,显示出其独特的复杂性。同时, BBC从政府取得的资金大大少于美国同行,因此他们也需要付出额外的努力,通过作品的独创性以及视觉特效来赢得市场的青睐。这种创新在《雷鸟神机队》(Thunderbirds,1965—1966年)与《超空人》(Captain Scarlet and the Mysterons,1967—1968年)两部作品中最为明显,它们在拍摄过程中,都使用了英国独立电视网(ITV)专门制作的电动提线木偶。

当然,细数历史上的英国科幻影视作品,最广为人知的还是《神秘博士》(Doctor Who),曾在1963到1989年间连续上映二十六年,并自2005年起进行了新版的改编。作为迄今为止最受欢迎的作品,《神秘博士》截至目前已播放三十九季,共八百七十余集,并且衍生出三部电影和一系列相关电视剧、广播剧、漫画、游戏等。故事讲述了自称“博士”的外星人在地球上的冒险故事,他同许多地球同伴一起,在面对各种敌人的同时,锄强扶弱,惩恶扬善,拯救文明。通过时间旅行,《神秘博士》还全面展示了不同时期的英国历史,介绍了英国国际地位的沉浮,注重强调英国社会的阶级分化与文化融合,同时也反映了英国文化与政治场域演变。