两份报告的分量到底有多重

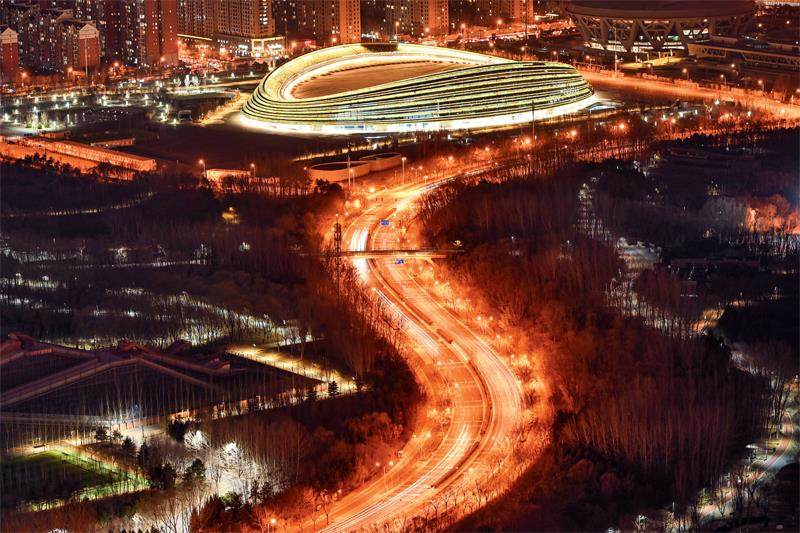

两份报告,前者根据北京冬奥组委与国际奥委会商定的框架,从冰雪运动普及发展、场馆赛后利用、冰雪产业发展、主办城市发展、京张体育文化旅游带建设、传承奥运文化和各项社会事业发展七个篇章展开。后者也是七个章节:“可持续性管理”“保护生态环境”“应对气候变化”“推行可持续采购”“促进区域发展”“加强公众参与”和“可持续性遗产”。

两个报告到底有何区别?仔细研读就可大体区分开来:遗产报告介绍冬奥会赛后一年来遗产传承的成果,包括持续推广普及冰雪运动、带动城市和区域高质量发展、促进社会文明进步的发展思路、规划和主要措施;可持续报告系统总结了北京冬奥会筹办和举办全过程绿色低碳可持续工作的开展模式和工作成果。直白地说,前者是全方位的冬奥会影响的成果展示,后者主要是依托环境可持续发展取得的经验总结。

值得一提的是,作为世界上首个“双奥之城”,北京向全世界捧出的这两份报告,不仅是世界奥林匹克大家庭向全社会关注奥林匹克运动的人们做出的成果展示,某种意义上还是释疑解惑的一种文本,对于那些怀疑甚至否定奥运会和冬奥会价值和成效的群体更是具有“证明”的意味。

2020年新冠肺炎疫情进入全球大流行前后,笔者翻译了一篇世界知名的奥林匹克治理学者让-卢·查普莱为主要作者的论文。这篇论文详尽而具体地考察了多个奥运会办赛国家的数据以后,论证了一个核心觀点:筹办奥运会对东道主有积极而长期的体育收益,这个论点缺乏足够的支持,换言之,很难站得住脚。作者甚至认为:国际奥委会致力于“在主办城市和主办国家推进积极的奥运会遗产”,但成效甚微。而奥运会和冬奥会对主办国体育和经济生活发展具有“滴灌效应”的说法,也缺乏严谨的论证。

从笔者涉猎的各种文献和与相关国际体育界人士的交流看,最迟在2013年9月托马斯·巴赫担任国际奥委会主席以来,世界上就开始出现了对奥运会、冬奥会乃至国际奥委会的质疑,一度甚至有声浪越来越大的趋势。巴赫主导推出的《奥林匹克2020议程》《奥林匹克2020+5议程》等改革,其实就是在外界对奥运会成本巨大、奥运会过于复杂和申办奥运会过于繁琐等质疑的回应,可以看成是积极的改革举措。

北京推出的这两份报告,从世界奥林匹克运动的历史视角看,也显得格外特别和珍贵。国际奥委会自北京申办2008年奥运会成功以后就要求组委会提交“奥运会总体影响”报告,北京向世界发出第一份奥运会影响报告。北京申办2022年冬奥会成功以后,这个已经被执行了多届奥运会和冬奥会的规则发生改变,北京再次首当其冲地承接了新任务,在筹办冬奥的过程中持续推出遗产报告,还在赛后推出专门的遗产报告和可持续报告。可以说,北京是世界奥林匹克历史上承担“报告任务”最多和最重的组委会。

虽然伦敦2012年奥运会也推出过可持续赛事管理体系,但北京冬奥组委首次把“大型活动可持续性管理体系、环境管理体系、社会责任指南”三个国际标准整合为一体,通过了第三方认证及绩效评价,并将北京冬奥会可持续性工作实践转化为北京市地方标准《大型活动可持续性评价指南》(DB11/T1892-2021),已完成中国国家标准立项,并获国际标准化组织(ISO)标准《体育设施与大型赛事可持续性评价指南》的预立项(ISO 20655),为大型活动可持续性留下了珍贵遗产。就在不久前,笔者从北京冬奥组委的朋友处得知:3月16日,将在北京举办该标准的一个国际研讨会。