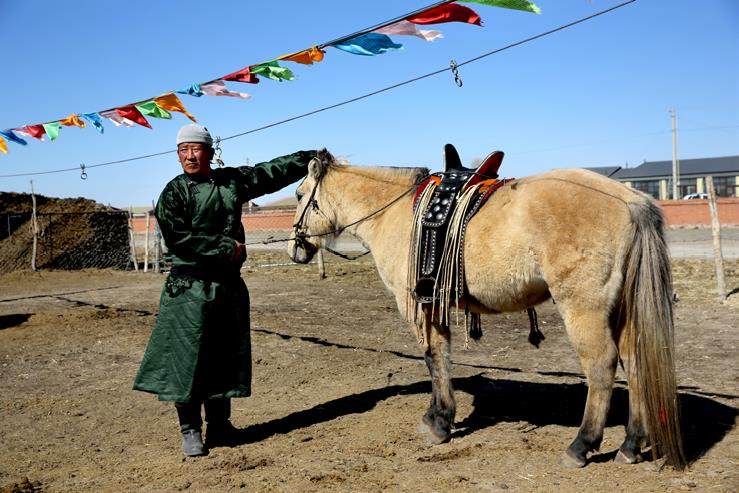

人靠衣装马靠鞍

马鞍具手艺人宝音塔拉的家在达来诺日镇托力嘎查的达尔罕塔拉,草原人家院外牛羊成群骏马嘶鸣,院内整洁宽敞与大自然完美相融,步入其间感觉分外畅快。宝音塔拉肤色黝黑、身材健壮,处处透着蒙古汉子的朴实与真诚。走进宝音塔拉的家,首先映入眼帘的就是墙柜上陈列的“‘马鞍子制作技艺’赤峰市非物质文化遗产项目代表性传承人”等闪闪发光的荣誉牌匾,工作间里几副马鞍具成品精美别致,运用大量蒙古族吉祥图案作为装饰,很有特色。环视四周,墙上挂着马鞭、马镫、缰绳、肚带等种类繁多的配件,足有十余种之多,这情景让人联想起脍炙人口的《木兰诗》中“东市買骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭”的诗句。工作台上整整齐齐地摆放着马具制作工具,各色金、银、铜、铁、玉、石材质的小配件和装饰品在阳光下闪耀着光彩。还有一只篮子,里面是各色布料和绣片,那是宝音塔拉妻子塔里图雅的“阵地”,鞍鞯上精美的刺绣和布艺装饰都是由她制作完成的,没想到马鞍具制作这么复杂,是集木工工艺、金属工艺、刺绣工艺及皮件编织等工艺于一身的综合手工艺。

热情的宝音塔拉夫妇为客人们端出了他们自制的奶食品,大家坐在马具间,喝着喷香的奶茶,交谈逐渐热络起来,原本不善言辞的宝音塔拉也渐渐打开了话匣子。宝音塔拉以放牧为生,家里养着十几头牛二十来匹马,还有一百多只头羊,尽管劳作繁忙,但一有时间他最喜欢的,还是钻进工作间,摆弄自己永远也做不完的马鞍,简直到了痴迷的程度。说起马鞍的历史与文化,宝音塔拉侃侃而谈话如泉涌。“女人要有一副好头饰,男人要有一副好马鞍”,“人靠衣装马靠鞍,好马要配好马鞍”。马鞍,蒙古语称“额莫勒”,是背在马背上供人骑乘的马具,蒙古人特别喜爱骑马,十多岁的孩子就会骑,对鞍具也特别讲究。过去,马作为蒙古人主要的交通工具,不论王公贵族还是普通百姓,都把马鞍看得非常重要,渐渐发展为蒙古族男人身份的象征。为了做一副称心如意的马鞍,蒙古人甚至要准备好多年。即使是牧民使用的普通马鞍,好一些的也能抵上几头带犊乳牛、带驹骒马的价格,一副好马鞍则能供好几代人使用。

马鞍,在游牧文明的历史与光荣里,写下了浓墨重彩的一笔。蒙古族制作马鞍历史十分悠久,距今已经有2000多年。在没有鞍的时代,人们需要骑跨于裸马的背上,仅靠抓住缰绳或马鬃,并用腿夹紧马腹使自己在马匹飞驰的时候不致摔落。“马镫的发明和发现,与农耕民族发明耕犁一样,对游牧民族来说,具有划时代的革命性的意义。马镫是游牧人生命的起点,马镫解放了游牧人的双手,骑手们无须再用双手紧握马鬃奔驰,骑手变成骑兵。”北方民族史专家勃尔只斤·吉尔格勒所著的《游牧文明史论》这样写道。可见,马鞍的发明,使蒙古人跃上马背,成就了辉煌的业绩。对于蒙古族马鞍的长处,宋朝人彭大雅在其名著《黑鞑事略》中,就有精辟的论述:“其鞍辔轻简,以便驰骋,重不盈七八斤,鞍之雁翅,前竖而后平,故折旋而膊不伤;镫圆,故足中立而不偏;底阔,故靴易入。缀镫之革,手揉而不硝,灌以羊脂,故受雨而不断烂,阔才逾一寸,长不逮四总,故立马转身至顺。”作为与马关系最亲密的马鞍,经过千百年锤炼,制作技艺已成为一门独立艺术,并在历史中不断发展、演变,又承载了璀璨的马鞍文化。

做好马鞍,得爱马懂马

马鞍的制作需要一定的耐心和手艺,一副好的马鞍选材讲究,造型美观,乘坐舒适,结实耐用,多种工艺的结合更是考验匠人的手法。在宝音塔拉的心中,做马鞍最要紧的活儿就是掌握整体造型和案板结构。“做好马鞍,得爱马懂马,对马的浑身上下了如指掌,就像我们穿鞋一样,马驮着鞍即使跑很远也很舒适。