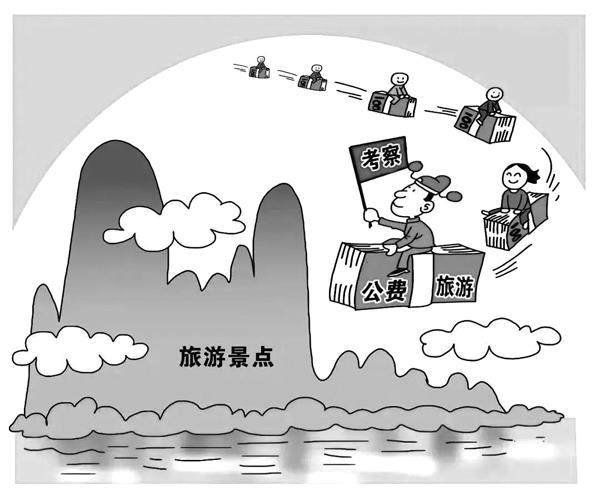

是出差还是旅游?“解密”违规旅游那些事儿

春暖花开,正是出门旅行好时节。可有些人的旅行,却变成了违纪。

3月14日,安徽省纪委监委通报6起违规旅游典型问题。有人借考察之名,去厦门游玩,费用在单位报销。有人说是参加培训班,却在三亚的景区玩了一圈。有人接受私营企业主安排,到广西崇左德天瀑布、北海银滩等景区游玩……

安徽的通报并非今年首例。2月20日,中央纪委国家监委公开通报借培训之名组织公款旅游典型问题。

这些年,在中央八项规定的铁规矩、硬杠杠之下,明目张胆公款旅游的现象已经少了很多。但一些单位和党员干部搞起了隐形变异的公款旅游,比如“借壳游”“顺带游”“夹私游”……手段翻新,日益隐蔽。

违规旅游,很多都是由风及腐、风腐一体的典型案例。二十届中央纪委二次全会要求,针对借培训考察之名公款旅游等行为,加大查处问责力度。

这些属于“违规旅游”

什么样的旅游属于“违规旅游”?

最常见的是公款旅游,通过不同方式,用公款支付旅游费用。

有人直接花公款。

浙江省东阳市江北街道某小区党支部书记王某某带着小区党员去北京旅游,名义是考察红色景点。费用由每个党员自费1000元,余款9720元由党员累积金开支。

党员累积金,是历年来该小区支部党员自愿上交,作为党员活动资金使用。王某某将小区4名党员上交的1.2万元党员累积金存于个人账户,用于党支部活动经费。后来在组织小区党员到北京旅游时,部分费用从党员累积金开支。

事情败露后,王某某将9720元支出退回。其后,王某某因违反中央八项规定精神,受到党内警告处分。

有人旅游过后虚列支出,套取公款。

今年2月,四川省泸州市泸县纪委监委查处了一起出公差时借道旅游、虚报差旅费再私分的案例。

登录后获取阅读权限

去登录

本文刊登于《党员文摘》2023年8期

龙源期刊网正版版权

更多文章来自

订阅