1949年12月,在成都战役中,川西川北地区国民党军纷纷宣布起义,在西南国民党军起义中占据的人数最多、影响最大。在这些起义中,少数部队经过中国共产党的长期争取,有较好的基础,如刘文辉等彭县(今彭州市)起义、裴昌会德阳起义、李振等成都起义。更多的是在国民党政权灭亡、国民党军走投无路之际的被迫之举。但是,他们顺应历史潮流,最终走向光明,都具有积极意义,值得纪念。

一

刘文辉、邓锡侯、潘文华彭县起义(1949年12月9日)

刘文辉(1895—1976),四川省大邑县人。先后毕业于成都陆军小学、西安陆军中学、北京陆军第一中学、保定陆军军官学校。历任参谋、营长、团长、旅长、师长、第24军军长、四川省政府主席、西康省政府主席等职,力主抗战。1937年9月18日,获陆军上将衔。主政西康10年之久,重视教育,人称“西康王”。在军阀混战中,几度沉浮,长期受蒋介石打击、压迫,与国民党中央政府矛盾尖锐。

邓锡侯(1889—1964),四川省营山县人。保定陆军军官学校第1期毕业生,历任教官、帮带、副官、连长、营长、团长、旅长、师长、第28军军长、第22集团军总司令等职,著名抗日将领。1947年2月21日,获陆军上将衔。抗战胜利后,历任川康绥靖公署主任、四川省政府主席、西南军政长官公署副长官,逐渐受到蒋介石的冷落、排斥。

潘文华(1886—1950),四川省仁寿县人。四川陆军速成学堂第1期毕业生,历任士兵、排长、连长、营长、团长、旅长、师长、重庆市市长、第23军军长、第28集团军总司令兼川陕鄂边区绥靖公署主任等职。1940年5月25日,获陆军中将加上将衔。抗战胜利后,历任川鄂湘黔绥靖公署主任、西南军政长官公署副长官,逐渐被蒋介石削减兵权。

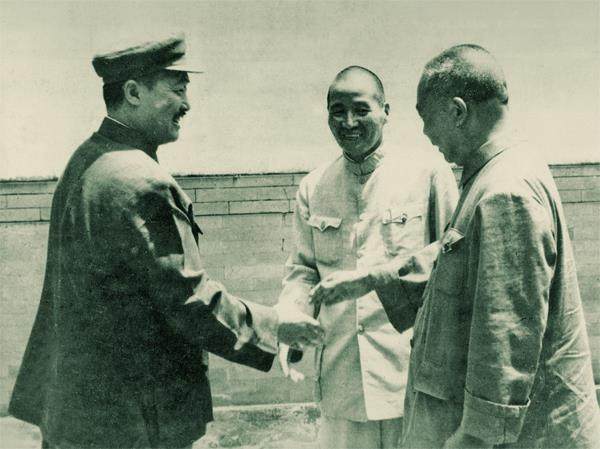

全国性抗日战争时期,为争取国民党地方实力派抗日,中共领导人同刘文辉、邓锡侯、潘文华等开始接触。1938年夏,中共中央代表董必武、林伯渠、陈绍禹(王明)等由陕北去汉口参加国民参政会,路过成都时分别同刘文辉、邓锡侯、潘文华见了面。通过交谈,他们对共产党抗日救国方针、抗日民族统一战线政策有所了解。1939年夏,董必武、林伯渠、王若飞在重庆会晤刘文辉、潘文华,着重交谈了抗战必胜、妥协必败的问题。1942年2月,周恩来在重庆会晤刘文辉,取得许多共识。6月,周恩来派中共中央南方局情报员王少春等人到西康省雅安县(今雅安市雨城区)开展统战工作,并且在西康省政府主席兼第24军军长刘文辉驻地设立了秘密电台。

抗战胜利前后,民主人士反内战、反独裁活动对刘文辉等人产生了积极影响。1944年冬,经中国民主同盟(民盟)主席张澜介绍,刘文辉、潘文华秘密参加了该组织。不久,刘文辉被选为民盟中央委员。从此,张澜根据形势的变化和刘文辉的思想发展情况,对他进行工作。1945年8月1日,张澜给刘文辉捎信,要他坚定革命信心,抛弃对蒋介石的依赖。8月28日,毛泽东亲赴重庆谈判。张澜派人对刘文辉说:“和平如果成功,你就首先发电拥护。”刘文辉立即回话表示同意。1948年元旦,中国国民党革命委员会(民革)在香港正式成立,刘文辉被推选为川康分会负责人,后以杨宗文的化名领导工作。同年,受民革主席李济深、民盟主席张澜的委托,民革西南工作区中央特派员杜重石从上海到成都,带密信给刘文辉,要他联络各方势力,待机举行起义。张澜嘱咐刘文辉:“时机未至,不可轻动;时机已至,不可放过。”

三大战役后,中共西南地下组织积极开展工作。1949年7月,中共川东临时工作委员会成都地区负责人熊扬从成都到雅安县,传达上级对全国解放战争形势的分析和川康地下党的任务:第一,把从四川来的中共党员和进步群众组织起来,进行战斗,迎接解放,参与争取刘文辉部起义。第二,建立中共组织,清理党员队伍。由杨正南、张安国、胡立民3人组成中共雅安临时组织,张安国分管组织,胡立民分管宣传和统战,杨正南负责全面工作,对雅安地区的中共党员进行清理,发挥作用。8月,中共川东特委书记肖泽宽到南京,向邓小平和第二野战军副政治委员兼政治部主任张际春汇报四川开展统战工作的情况。9月下旬,中共川康特委及川东特委派人到南京,向第二野战军汇报四川、西康地方实力派人物情况,并接受指示。

第二野战军在向西南进军之前,先后派出一批敌工人员,潜入四川国民党军,组织起义工作。1949年9月,原四川每周时报社社长、国民党军第95军军长黄隐之侄黄实,几经辗转到达成都。他转告刘伯承、邓小平关于起义的意见后,黄隐、邓锡侯均表示积极率部起义,并进行具体准备。

在四川、西康国民党军将领中,刘文辉的实力和影响力举足轻重。因此,中共中央指示王少春:要争取刘文辉联合西南实力派一道起义。经过长期细致的思想工作,刘文辉终于明确表示起义,并致电周恩来说:“年来受蒋压迫,积怨难言,处境困难,只好暗作准备。今已与邓锡侯等部约好,决定投向人民。今后如何行动,请予指示。”周恩来代表中共中央立即回电:“大军行将西指,希望准备,相机配合,不宜过早行动,招致不必要的损失。”1949年10月下旬,刘文辉在雅安同王少春分析形势,商量修改起义计划后,亲自到成都向邓锡侯、潘文华转达周恩来的指示。他们商定,以他们3人为核心,联合一切反蔣力量,在解放军到来时,相机起义,配合行动。同时,他们还研究了应付蒋介石的对策。

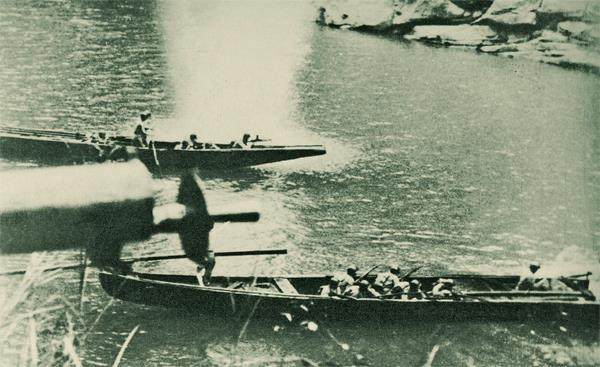

1949年11月30日,第二野战军占领重庆,蒋介石逃到成都。为了驱使更多的人为国民党卖命,他使出拉拢与恐吓两手,对主要将领进行严密监视。鉴于在成都的处境越来越不妙,刘文辉等人决定离开成都,向西转移。12月4日,潘文华首先离开成都,到达灌县(今都江堰市)。12月7日,刘文辉、邓锡侯秘密离开成都。12月8日,他们经新都县(今成都市新都区)龙桥到达彭县龙兴寺。中共川西地下组织、中共川康地下组织、中共川东地下组织、第二野战军派遣人员、各民主党派人士也先后到达龙兴寺,使龙兴寺成了起义的指挥中心。12月10日,潘文华从灌县赶到龙兴寺,参加起义领导工作。

刘文辉离开成都时,曾派人将起义通电稿送达雅安县第24军参谋长杨家祯,嘱咐他等待通知,再交王少春发出。1949年12月11日,杨家祯接到刘文辉的起义通电稿后,根据刘文辉的指示,在原起义通电稿上加上潘文华的名字,把发电日期填为12月9日,然后交给王少春发表。因此,12月9日成为川西彭县起义的重要日子。

在刘文辉、邓锡侯、潘文华率领下,刘文辉兼军长的第24军、黄隐任军长的第95军、潘文华长子潘清洲任师长的第235师在彭县通电起义。1949年12月24日,朱德以解放军总司令的名义致电起义将领,对他们的起义行动慰勉有加。起义之后,第24军与西南军区第62军合编,第95军与西南军区第60军合编,第235师与川东军区部队合编。彭县起义,对于阻止胡宗南集团进入西康、退往云南、逃往国外的计划实施起了重要作用。同时,彭县起义,对于川西地区国民党军相继起义起到示范作用,并且给予了直接的支持和帮助。

后来,刘文辉获一级解放勋章,历任西南军政委员会副主席、四川省政协副主席、林业部部长、全国人大常委、国防委员会委员。邓锡侯获一级解放勋章,历任西南军政委员会委员兼水利部部长、西南军政委员会副主席、四川省副省长、全国人大代表、国防委员会委员。潘文华任西南军政委员会常务委员,1950年11月12日在成都因病逝世。

董宋珩、曾苏元什邡起义(1949年12月21日)

董宋珩(1891—1954),四川省蒲江县人。先后毕业于成都陆军学校、保定陆军军官学校,历任排长、连长、营长、团长、旅长、师长、副军长、第22集团军副总司令、第5绥靖区副司令官、川鄂边区绥靖公署副主任等职。

曾苏元(1896—1960),四川省广汉县(今广汉市)人。先后任纵队司令、旅长、师长、第41军军长、第16兵团副司令官等职。

淮海战役前,曾苏元因不满第16兵团司令官孙元良的骄纵专横,离开部队,回成都赋闲。1949年8月24日,川鄂边区绥靖公署成立,孙震任主任,董宋珩任副主任。因不满孙震徇私舞弊,董宋珩愤然离职,也去成都赋闲。

1949年11月21日,刘伯承、邓小平向西南地区国民党军政人员提出四项忠告。董宋珩、曾苏元决定返回旧部,适时率领起义,带领部下走上光明大道。董宋珩请中共地下组织派人一道前往,给予具体指导和帮助。于是,中共川西地下组织决定,派杨叔明随同他们一起行动。

1949年12月初,川鄂边区绥靖公署、第16兵团撤离川东,向川西转移。12月9日,先头部队到达川北绵阳县。12月12日,董宋珩、曾苏元到达绵阳(今绵阳市),官复原职。经几次试探,他们见孙震、孙元良都没有起义的倾向,于是转而做第41军、第47军军长的工作及其各师长、团长的工作。董宋珩与刘文辉、邓锡侯是保定陆军军官学校同学,起义工作得到他们的大力支持。

12月16日,第16兵团继续向成都方向西移,到达广汉县附近。12月18日,孙震乘飞机逃往台湾,川鄂边区绥靖公署主任由孙元良代理。同日,西南军政长官公署代理长官胡宗南命令第16兵团开赴成都接管城防,部队抗命不前。12月19日,胡宗南再次命令第16兵团:在德阳县(今德阳市市中区)、广汉县一线,沿川陕公路重叠配备,以阻止解放军向成都迫近,并掩护裴昌会第7兵团在成都集结。董宋珩推辞不服从命令,并与曾苏元、杨叔明商定,部队应尽快离开广汉县,向什邡县(今什邡市)、彭县转移,以摆脱孙元良的控制。他们将这个决定通知各军长、师长后,部队立即向什邡县、绵竹县(今绵竹市)转移。

12月21日,第16兵团6万余人到达川西什邡县,董宋珩、曾苏元、杨叔明决定立即宣布起义。12月22日,董宋珩到达彭县第95军军部,请求代发了起义通电。12月23日晚上,孙元良乘车逃跑,后来几经辗转去了台湾。1950年4月22日,第16兵团奉中央军委命令,开赴华东整训,揭开了新的一页。

王缵绪成都起义(1949年12月22日)

王缵绪(1885—1960),四川省西充县人。毕业于四川陆军速成学堂炮兵科,历任连长、营长、团长、旅长、师长、第44军军长、第29集团军总司令、第六战区副司令长官等职。1938年3月,获陆军上将衔。此外,還曾任四川省政府主席、西南绥靖公署副主任,时任西南军政长官公署副长官。

1949年12月1日,蒋介石在成都召集川康将领刘文辉、邓锡侯、潘文华、王缵绪等人,部署川西决战计划。王缵绪紧跟蒋介石,乘机组织西南第1路游击总司令部,自任总司令,编组6个军和6个纵队,分驻于成都和雅安。虽然号称4.3万人,实际都是收容流散在川西的残部,官多兵少,甚至是空架子。

蒋介石坐镇成都,威逼刘文辉、邓锡侯、潘文华等川康将领与胡宗南密切合作,在川西与解放军决战一场。刘文辉等人与蒋介石周旋,实是加紧做起义的准备工作,四川境内国民党军起义已成趋势。1949年12月6日,西南第1路游击总司令部所属第44军在隆昌县(今隆昌市)起义。在此关键时刻,王缵绪仍然紧跟蒋介石。12月8日,他按照蒋介石的旨意,亲自到新都县龙桥会见刘文辉和邓锡侯,极力劝说他们回成都,结果無功而返。

12月9日,刘文辉、邓锡侯、潘文华等将领在彭县通电起义,王缵绪西南第1路游击总司令部所辖第5军、第9军也随刘文辉第24军在雅安起义。这时,在成都的进步人士郭曙南等人做王缵绪的工作,劝他率部起义,投向人民。朱德也致信王缵绪,要他赶快起义,不要错过了机会。他的一些部下在彭县起义影响下,也要求走起义道路。12月22日,王缵绪见大势已去,在成都宣布率部起义。

王缵绪宣布起义后,所部分别由解放军第60军、第62军、第7军第19师进行整编。他本人担任西南军政委员会委员、四川省人民政府参事等职务。

二

罗广文郫县安德铺起义(1949年12月24日)

罗广文(1905—1956),四川省忠县(今属重庆市)人。1924年考入日本高等师范学校。1927年考入日本陆军士官学校炮兵科。1929年毕业回国后,历任教官、队长、营长、第18师师长、第18军军长、第4兵团司令官、第15兵团司令官等职,陆军中将衔。全国性抗日战争时期,率部英勇作战,始终拼杀在第一线,战功累累,被誉为抗日名将。

为促使罗广文率部起义,中共地下组织和第二野战军做了许多思想工作。他的胞弟罗广斌是中共地下党员,长期在重庆进行宣传活动,经常在家里介绍共产党的政治主张和政策。1949年9月,第二野战军情报处派罗广文过去的部下、随傅作义起义的国民党军副师长陈济生潜入重庆。

11月初,西南战役正式打响,陈济生在四川省巴县山洞镇(今属重庆市沙坪坝区)见到罗广文。经过细致工作,罗广文明确表态在重庆举行起义。11月下旬,第15兵团在重庆市长江以南地区遭到解放军打击,罗广文一时失去对部队的掌握。于是,他决定将第15兵团带到成都,靠拢邓锡侯部队,伺机起义。

罗广文、第15兵团参谋长贾应华与邓锡侯及其属下多有私交,关系密切。罗广文的父亲罗宇涵是清末秀才,后任四川大学教授,思想开明,与邓锡侯交谊甚笃。