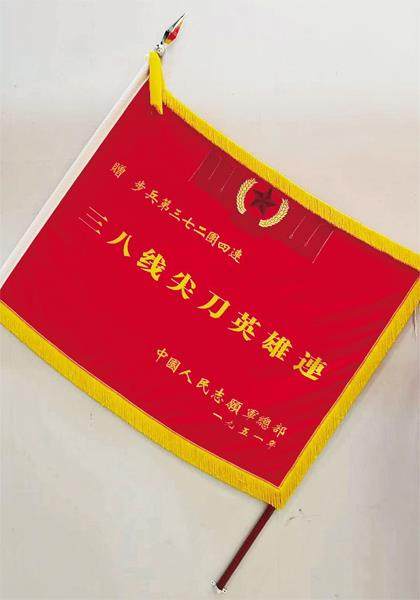

打过三八线,突破道城岘,是毛泽东十分关注的军事政治战。然而起初担任突破道城岘任务的连队,并不是志愿军第42军124师372团2营4连,他们是后来顶替上去突破道城岘的。他们是因8小时前进40公里,插入敌人心脏济宁里,打出十战十捷威风,才被授予“三八线尖刀英雄连”荣誉称号的。那么,新中国成立70周年国庆阅兵战旗方阵中荣誉军旗“三八线尖刀英雄连”背后的故事,有哪些反转而又神奇之处呢?

两次战役打出英美两国尖锐矛盾

1950年10月,中国人民志愿军入朝后,在短短两个月时间内,接连取得抗美援朝战争第一、第二次战役的重大胜利。其中,第二次戰役歼敌3.6万余人。

这3.6万余人,包括毙俘美军2.4万余人。南朝鲜军第2军团第7师和第8师被全歼,第6师被歼一部;美军第2师和土耳其旅大部被歼;美军骑第1师、第24师、第25师,英军第29旅,南朝鲜军第1师各被歼约2000人。美军第8集团军司令沃克,在乱军逃跑中翻车毙命,美国对外宣称因“车祸而亡”。

志愿军把以美军为首的“联合国军”打回到三八线以南地区,重创“联合国军”,令美国及其盟友极度不安。美国新闻媒体对在朝鲜战场上的失败评论说,这是“一场噩梦”,“是继珍珠港事件后,美国最惨的军事败绩”。

以仁川登陆而出尽风头的“联合国军”总司令麦克阿瑟,像赌徒一样疯狂地抛出扩大战争的四点计划。他向美国参谋长联席会议提出:“第一,封锁中国海岸;第二,动用海军炮火或空军轰炸,摧毁中国进行战争的工业生产能力;第三,从‘福摩萨’(中国台湾)国民党守备部队取得增援,以加强我军在朝鲜的阵势,假如我们决心要为这个半岛继续战斗的话;第四,撤销加于‘福摩萨’守备部队的现有限制,尽可能引导它去反攻中国大陆上兵力空虚的地区作为牵制性行动。”

麦克阿瑟强调说,“我相信只要采取上述措施”,就“可以解除我们的军队在朝鲜所受到的压力”。

美国总统杜鲁门更像是热锅上的蚂蚁,连续召开半个月会议后,觉得麦克阿瑟的四点计划还不够劲道,在记者招待会上表示考虑对中国使用原子弹。11月30日,合众社和美联社同时发布新闻:“杜鲁门总统今天说:正在考虑使用原子弹对付中国共产党人,如果有必要采取这一步骤的话。”

言者有意,听者有心。麦克阿瑟的狂言,杜鲁门的狂语,通过电波传向全世界,立即引起各国强烈反应,如同八级以上地震一样,掀起了轩然大波。英国议会下议院工党100多名议员签名请愿,反对美国扩大战争的政策。英国首相艾德礼从议员们的请愿书中明白过来:英国不能让美国绑架在危险的战车上。

12月4日,艾德礼从伦敦飞越大西洋到达华盛顿,与杜鲁门等人展开了一场唇枪舌剑的外交会战。

艾德礼说:“朝鲜战争目前已发展的情况,我的考虑是从现实出发,让中国参加联合国,可以将它带到正常的谈判中来,从而实现朝鲜停火。”

美国国务卿艾奇逊说:“我不相信中国人会停火,不能让大陆中国取得联合国席位。美国在台湾问题上绝对不能让步。”

艾德礼说:“从朝鲜和台湾撤退,并把联合国的席位给中国共产党,这并不是过高的代价,我们英国人,没有什么比保住亚洲对我们的好感更为重要的了。”

艾奇逊立即顶了回去:“你从英国在香港的利益出发,而我美国的安全更为重要。”

杜鲁门听了他俩争吵后,开口说:“我们将待在朝鲜继续打下去。如果我们得到别人的支持,那更好,即使得不到,我们无论如何也要待下去。”

艾德礼说:“可通过达成停火协议,使中国和俄国人分裂明显起来。我们要把他们(中国)变成在远东抵消俄国的势力。我们不能单纯地把中国看成苏联的卫星国,那才是中了俄国人的诡计。”

英美会谈,争论不休。艾德礼十分不愉快,但最后还是达成了一项被拴在美国战车上的、不使用原子弹的英美两国协议:“在未经与对方事先磋商之前,任何一方都不能使用核武器。”

美国政府立即电告麦克阿瑟,全面否决他的四点计划,仅给他一项权力:“当根据你的判断认为显然有必要撤退以避免人员和物资的重大损失时,你可将部队从朝鲜撤至日本。”

麦克阿瑟立即回电质问,要求给出理由。以参谋长联席会议的名义回电称:“如果要对中国海岸封锁,它涉及英国通过香港与中国贸易的范围,需要与英国进行交涉。不能同意从国民党中央在‘福摩萨’的守卫部队中取得增援朝鲜的兵力,这是由于考虑他们不可能对朝鲜的结果起决定性作用。”

艾德礼和杜鲁门的外交会战结果,不得不令英美通过不同渠道释放“气球”:遵循谈判途径,终止敌对行动。12月14日,美国政府操纵联合国大会通过成立所谓“朝鲜停战三人委员会”的决议,打出“先停火后谈判”的幌子。

明眼人都清楚,这是为了争取时间,整军再战。中国政府很快识破了这一阴谋,明确指出美国是在使用“真打假谈”策略,目的是让志愿军停在三八线以北地区,好让“联合国军”争取喘息之机,这是一个缓兵之计。

时任志愿军第124师政治部主任的汤从列说:“敌人要用‘真打假谈’的两面手段,来达到‘联合国军’在朝鲜的两个目的。一是蒙蔽各国人民,取得他们在三八线准备停火的舆论支持;二是与我进行和谈,争取喘息之机,稳定美军失败情绪,以便巩固三八线阵地,完善工事,利用其海空运输的优势,对遭受损失的美李军进行增援整补,军事实力得到恢复充实,再立即向我军发起新的攻势,明显是缓兵之计。”毛泽东和中央军委审时度势,作出打过三八线的决定,明确作战方针是“只打伪军(南朝鲜军)不打美军”。

第三次战役只打伪军不打美军

抗美援朝战争第三次战役为什么“只打伪军不打美军”?

这是由实际形势所逼迫出来的策略。时任志愿军第124师师长的苏克之回忆说:“我军取得二次战役胜利后,对三八线的进攻是早打还是晚打,内部也提出了不同主张。当时,消灭3.6万敌人的胜利,靠的是我军勇敢和智慧,采取巧妙的战略战术,才把一个拥有海空绝对优势、技术装备高度现代化的敌人,打得丢盔弃甲,狼狈不堪,打破了美军不可战胜的神话,打掉了美军的威风。但是,我军入朝两个月,付出了很大代价。杀敌一万,自损三千,这是战场指挥员不能不考虑的问题。以42军为例,经过两次战役,全军原有实力,减员达30%。这是平均数字。第一线的战斗连队还要严重,特别是部队中的骨干伤亡较大。志愿军方面想休整后再战,彭德怀司令员给北京发电报,说明志愿军入朝尽管取得了两次战役胜利,但尚未大量歼灭美军的有生力量,而且志愿军减员严重,连续作战非常疲劳,后勤保障又十分困难,急需休整一段时间。苏联驻朝鲜大使史蒂科夫则指责志愿军‘此时下令停止追击是愚蠢的,打法是世界上从来没有见过的’。史蒂科夫是否代表莫斯科的官方观点不得而知,但苏联驻朝大使的言行,客观上不能没有影响。朝鲜方面,由于敌人仁川登陆之仇未报,而此时人民军经过两个月的整顿,战斗力已经恢复,有人想急于打过三八线,趁热打铁,不给敌人喘息之机,以报仁川登陆之仇。这些随战场形势的变化,站在不同角度所产生的不同看法,也都是十分自然的。”

在北京中南海,毛泽东问周恩来:“你的意见怎样?”

周恩来说:“彭老总给军委来了几次电报,陈述了他们的意见。朝鲜有同志与史蒂科夫力主乘胜追击,越过三八线,他们的心情也是可以理解的。不过,彭老总反映的情况也是事实,我和聂荣臻同志的看法,是想让部队休整一下,暂时不越过三八线。”

毛泽东与周恩来探讨志愿军过不过三八线的时候,亚非拉13国向联合国提交了一份提案。这份提案迷惑性很大,一时间成了联合国的热门话题。美国政府也暗暗高兴。13国的提案要害是“先停后谈”,实质上与美国政府急于要求志愿军停止在三八线的“真打假谈”口径一致。

13国提案一经提出,美国发动新闻舆论战,叫嚣“三八线是国际线,不得逾越”。

毛泽东对周恩来说:“既然他们可以打过来,那我们也可以打过去!怎么不能逾越啊?”

印度驻华大使潘尼迦代表亚非拉13国,向中国外交部提出“如果中国宣布不越过三八线的话,则将得到印度等13国的欢迎和道义上的支持”时,周恩来严厉地指出:“美军既然已经越过三八线,因此,三八线已被麦克阿瑟破坏不复存在了。”

中国外交部通过印度驻华大使潘尼迦传达对13国的答复,揭露提案的欺骗性,连问了4个为什么:为什么13国不反对美国对中国、对朝鲜的侵略?为什么13国不宣言从朝鲜退出外国军队?为什么美国军队打过三八线的时候13国不说话不吭声?为什么13国还有菲律宾(菲律宾是向朝鲜出兵的16个盟国之一)?

一连串的世界外交事件,都说明志愿军此时在三八线以北休整,对中国政府在政治上极为不利。

毛泽东经过充分考虑,给彭德怀发出打过三八线的电报,指出:“目前美英各国正要求我军停止于三八线以北,以利其整军再战。因此,我军必须越过三八线。如到三八线以北即停止,将给政治上带来很大的不利。”在具体部署上,毛泽东在电报中对彭德怀说:“此次南进,希望在开城南北地区,即离汉城不远的一带地区,寻机歼灭几部敌人。然后看情况,如果敌人以很大力量固守汉城,则我军主力可以退至开城一线及其以北地区休整,准备攻击汉城的条件,而以几个师迫近汉江北岸活动,支援人民军越过汉江歼击伪军。如果敌人放弃汉城,则我西线6个军在平壤、汉城间休整一个时期,再继续战斗。”

一个军事家不但善于指挥千军万马打败对手,还应该是一个高瞻远瞩的政治家。12月19日,彭德怀给毛泽东复电表示:“现已遵示越过三八线作战……如无意外变故,打败仗是不会的,攻击受挫,或胜利不大的可能性是存在的。为了避免意外过失,拟集中4个军(38军、39军、40军、42军)歼伪1师,相机打伪6师。50军、66军在两翼牵制敌人。如果战役发展顺利时,再打春川之伪3军团,如不顺畅,即适时收兵,控制三八线。”

彭德怀的这个作战方案,一句话,就是只打南朝鲜军不打美军。这个作战方案很快得到毛泽东和中央军委的批准。

打过三八线的决策是艰难的。12月20日,彭德怀又对作战方案作了调整,即分为右纵队与左纵队突破三八线。

右纵队集中志愿军第38军、39军、40军、50军,在人民军第1军团配合下,由志愿军副司令员韩先楚指挥,首先突破临津江,打过三八线,歼灭南朝鲜軍第1师、第6师,得手后向汉城攻击。

左纵队集中志愿军第42军、第66军,在人民军第2、第3、第5军团配合下,由第42军军长吴瑞林、政委周彪统一指挥,首先歼灭部署在三八线以北加平、春川的南朝鲜军第3军团和第2师、第5师,然后突破三八线,扩大战果。

时任志愿军第42军军长的吴瑞林回忆说:“第三次战役是1950年12月31日发起,1951年1月8日结束,所以也称‘新年攻势’。二次战役后,我军(指42军)接志司彭总的指示,追击敌人至三八线以北30里一带集结,准备突破三八线。此战,66军和朝鲜人民军第2、第3、第5军团归我军(指42军)指挥。鉴于此,我们(吴瑞林和周彪)即与66军军长萧新槐、军政委王紫峰共同商讨。大家一致认为任务是很艰巨的,最关键的问题在于当面敌情不明,因此需要摸清敌人的部署和兵力分布、三八线敌人的工事构筑和防御设置、敌人的火力配备和铁丝网地雷布设等三个方面情况。为了得到这些情况,我们提出了各部队要进行抓俘虏、捉舌头的比赛活动。”“摸清了敌人的情况后,军领导迅速定下决心和部署,进行了一系列突破三八线的有针对性的准备工作。军指(指42军指挥所)深入到124师,选择天险道城岘为主要突破点。因为此处是敌人两个师的接合部,只有险峻难行的小道一条。敌人思想麻痹,他们认为是‘天险’,我军插翅也飞不过去,因此设防薄弱,只在山口设一个炮楼(由南朝鲜军第3师指挥)。