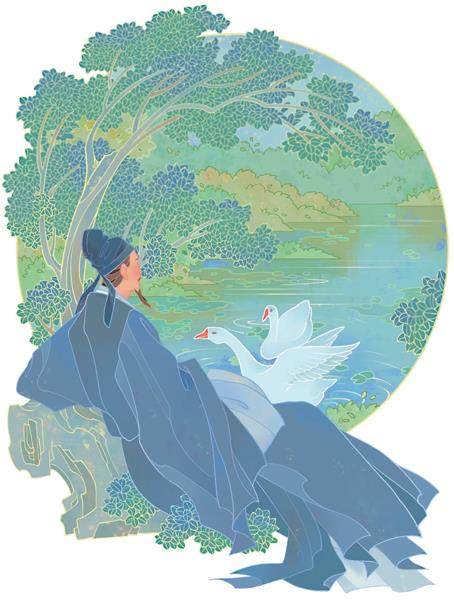

从充满激情的引吭高歌到一声声刺破长空的嘶鸣,骆宾王的生命轨迹太像由鹅向蝉的嬗变了。

鹅,鹅,鹅,曲项向天歌。

白毛浮绿水,红掌拨清波。

——骆宾王《咏鹅》

这首出自七岁孩童的诗歌,就像一盏不灭的灯,让整部《全唐诗》为之一亮。垂髫之年的骆宾王站在故乡的池塘边,用朗朗童声为后世的人们勾勒出一轴恬淡安逸的山村画卷。而这种无意间的吟咏有时却可以转变为生命的自觉,为诗歌而生的骆宾王在自编的童谣中已经将鹅作为自己成长的影子。

抱着一种像鹅那样引吭高歌的想法,骆宾王意气风发、踌躇满志地上路了。他来到齐鲁大地。在那里,他“趋庭奉训,负笈从师”,很快成为“九流百氏,颇总辑其异端;万卷五车,亦研精其奥旨”的风流才子。而他的才华也很快被当时的道王李元庆发现,在这位刺史的手下,骆宾王安心做起一名府属。尽管品级低下,但骆宾王对自己颇有信心。在骆宾王看来,做一名府属只是暂时的,以自己的才能,他不会止于此,将来应该有更好的匡时济世的机会。

然而,骆宾王始终没有迎来可以让自己激情澎湃、畅快高歌的那一天。离开李元庆的幕府,骆宾王担任过奉礼郎、东台详正学士、长安县主簿、侍御史、临海县丞等官职,虽然官职换了不少,但官阶始终得不到晋升。而随着咸亨元年(670年)因事被贬,这位少年时代就以引吭高歌的白鹅作为生命意象的早慧诗人,不得不远离政治中心,奔赴西域从军。伫立在漫天黄沙和浩瀚的戈壁滩前,骆宾王还会找到童年的那方池塘吗?

在骆宾王这一时期的诗作中行进,我们发现,一种嬗变已经悄然开始。我们都知道,边塞诗形成一股浩大的声势是在盛唐,一个岑参,一个高适,就把边塞的驼铃和烽火、落日与孤星推向了极致,但可能很少有人知道,早在他们之前,骆宾王已经用自己沉郁雄浑的诗行,开启了大唐边塞诗的先声。

平生一顾重,意气溢三军。

野日分戈影,天星合剑文。

弓弦抱汉月,马足践胡尘。

不求生入塞,唯当死报君。

——骆宾王《从军行》

这首大开大合的《从军行》,堪称骆宾王边塞诗的代表作。彼时的唐王朝刚刚建立五十余年,边塞并不太平,驻防边塞的将帅需要延揽一些文人进入幕府,一为起草文书、出谋划策,二为给枯燥的边关生活填充一些吟风弄月的亮色。而对于崇尚任侠精神、渴望建功立业的初唐文人,出走边塞,在朔漠黄沙中留下自己的名字,远比在书斋中皓首穷经、寻章摘句要强。正是在这样的背景下,骆宾王仕途中的这次被贬从军的经历,与其说是生命中的劫数,不如说是再次激发他斗志的触点。

正是基于这样的初衷,我们看到的,是骆宾王开阔的空间视野和深沉的家国情怀。“投笔怀班业,临戎想顾勋”,这是骆宾王在追慕投笔从戎的班超,表达立功绝域的志向;“勒功思比宪,决略暗欺陈”,这是骆宾王在缅想勒石燕然山的汉将窦宪和解平城之围的刘邦谋臣陈平;“泄井怀边将,寻源重汉臣”,这是骆宾王在讴歌率兵驻守舒勒城的耿恭和凿空西域的张骞……在初唐的政坛和文坛,汉朝是一个被人们无上尊崇的意象。