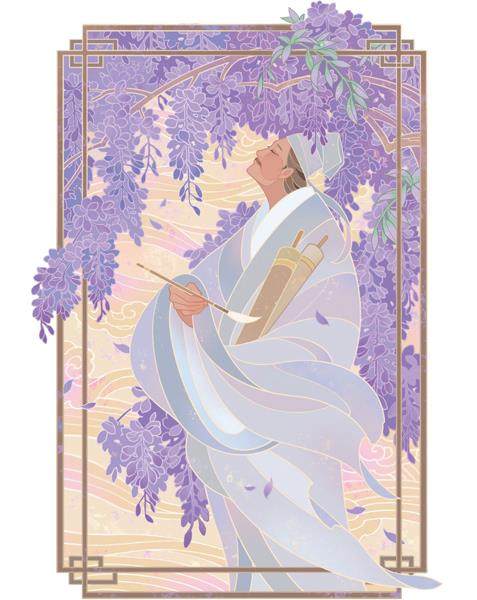

真奇怪,我人在上海,心里还惦记着之前在故宫文华殿“林下风雅”展看到的那张文徵明的《兰亭修禊图》。

明明在角落处,在这幅画前停留的人远远比不上停在前面展厅《听琴图》前的。暗幽幽的灯光下,一点点凑近,再凑近,我瞬间察觉到自己的失态——脸几乎要贴在玻璃上,尽管再三屏住呼吸,仍旧可以感到十步之外保洁阿姨的白眼。但我不在乎,仍旧趴在那里,企图和展柜里的那张画作最大限度地亲近,因为我从来没有见过这样的金笺设色。

所谓金笺,是在纸上泥金、泼金,以至涂满纯金,金碧与墨彩交相辉映,气象万千。涂满了金泥的纸其实很难设色,我试过几次,下笔容易板滞,好像画在瓷器上,一不小心就走了墨,失了神采。小时候,教画的老师对我说,画金笺有讨巧的办法——留白。让金笺的金色大面积地露出来,自成富贵气象。

可是,文徵明偏不。

他画的是中国知识分子最喜欢的“兰亭派对”。崇山峻岭,溪流蜿蜒,细细密密,先勾后染,几乎盖满了金笺。墨笔勾皴石头,石绿点染山头,只在山脚,才露出那么一点点金笺的原色。

真奇怪,是浓到化不开的景与色,却通体显出一种秀美。是美,而不是丽,仿佛宋代女子戴了金臂钏、着了霓裳羽衣,不肯透一点点俗艳。典雅浸润在眉间,在眸子里,在巧笑顾盼中,始终是端庄自持的。

要淡雅,何必偏画在富丽堂皇的金笺上?我猜测,倘若这张画没有那讨人厌的玻璃柜隔着,不用展厅里的灯光,只在夕阳西下时,不必秉烛,而是在金桂飘香的屋子里,展开在案上,两个人或并肩,或斜坐,或垂首,从不同角度细细赏玩,任由屋外的光线由金黄到绯红,而后一点点暗下去,必然能看出画中的更多秘密。

一张金笺上,有这样的淡雅风致,这大约就是这张画作令我魂牵梦绕的原因。

一如文徵明这个人。

“徵明幼不慧”

文徵明常常做这种看上去吃力不讨好的事。书信简札,如果写错一点,他就老老实实重写,不像苏东坡圈圈点点、墨迹潦草,后世还夸他是真名士自风流。

每日坚持练字,这是文徵明从少年时代就养成的习惯。那时候,他的字写得很差,老師给他的评级是“三等”。他就每天临摹《千字文》,写足十大本才肯罢休。

1470年,庚寅,一个虎年。和前一年一样,这一年华夏大地上出生了许多孩子。夏日,紫禁城的冷宫里迎来了未来天子朱祐樘的第一声啼哭。江南姑苏城,一个商人在接近惊蛰时欣喜地见到了自己的儿子。这孩子长相聪慧,啼声响亮,邻居们说,这样貌,长大后必然出将入相。父亲给这个孩子取名唐寅。文徵明则在九个月之后出生。此时的人们当然无法预料,这两个孩子将有着一辈子的羁绊,而他们的性格差别巨大,命运也迥异。

唐寅是典型的“别人家的孩子”,“神童”这样的夸辞,他在三四岁时就听腻了。相比之下,文徵明的童年则灰暗许多,他七岁才能稳稳站定,十一岁才会讲话,《明史》对他的评价言简意赅,却字字诛心:“徵明幼不慧。”

开蒙晚,天分差,考试运当然好不到哪里去。