六十三年前,我升入初一。在这所陌生的中学里,同学之间往来不多,大家都显得有些孤独。他们可能和我有一样的心思,很希望找到朋友,可以更快地融入班集体里,让自己的心爽朗一些。

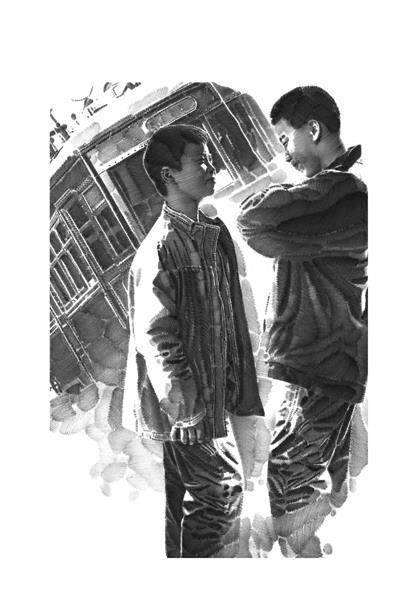

非常奇怪,我的第一个朋友,不是我们班上的同学。他比我高两个年级,读初三。现在怎么也想不起来,我们是怎么认识的了。仿佛他乡遇故知,在校园里走着走着,偶然间相见,一下子电光石火一般,那么快便走在一起。人与人的交往,有时候真是很奇特,大概每个人都有属于自己的磁场,彼此的磁场相近,便容易相互吸引,情不自禁就走到一起了吧!

有这样一个情景,我怎么也忘不掉,就像电影里的特写镜头:初一第一学期快要结束的时候,一天下午放学之后,我们走在永定门外沙子口靠近西口的路上。落日的光芒烧红了西边的天空,火烧云一道一道流泻着,好像特地为我们而烧得那么红,那么好看。那一幕,尽管过去了六十年,依然清晰如昨,如一幅画,垂挂于眼前。

我已经弄不清,为什么那一天我们会走到那里,应该是他家就在附近吧。那时候的沙子口比较偏僻,路上的人不多,很清静,路旁行道树上的叶子被冬日的寒风吹落,只剩光秃秃的枝条,呈灰褐色,没有了一点儿生氣。但我们的心里是那样的春意盎然,兴奋地聊个没完。

他叫小秋。这个名字,我觉得特别好听,后来读到柔石的小说《二月》,里面的主人公叫萧涧秋,名字里也有个秋字,便会想起他,更觉得这个名字好。他人特别白净,长得也英俊,这是他留给我最初的印象。我心里总是这样失之偏颇地认为,好朋友,应该都是长相英俊的。

那天,主要是他对我说着话。印象最深的是,他读的课外书真多,一路上不断向我讲起好多书,这些书我不仅没有读过,连听都没有听过。听他这么一说,才知道自己和人家的差距那么大,便谦恭地听他讲,不敢插话,生怕露怯。

由于这样深刻的印象,我有点儿佩服他,觉得自己以前懂得的太少,看的书太少,很是自惭形秽。有这样一位同学做朋友,真是太好了,可以帮助我打开眼界。一个小孩子长大的过程中,特别需要身边出现这样的朋友,不仅能玩在一起,更需要能够学在一起。作为年龄小,或者知识能力弱的一方,如果能有一个比自己稍微大一点儿、各方面能力强一点儿的朋友,受益的是前者。

小秋出现在我面前,有些突然,有点儿像横空出世的侠客特意前来帮助我一样,带给我很多意外的收获,就如同让我看见眼前似锦的晚霞,是那样的明亮璀璨,令人向往。

那天,小秋对我讲起的很多书名,我都没有记住,只记住一本《千家诗》。我听说过这本书,但没有看过。他对我说,比起《唐诗三百首》,《千家诗》更简单好懂,也好记,更适合咱们这样年龄的人读。

他告诉我他家有《千家诗》,可以借给我看。

上午第一节课前,小秋到我们班的教室门前,招呼我出去,把《千家诗》借给了我。

这是一本颇有年头的线装书,纸页很旧,已经发黄,很薄,很脆,文字竖排,每一页的下面半页是一首诗,上面半页是一幅画,画的都是古时候的人物和风景,和这首诗相配。