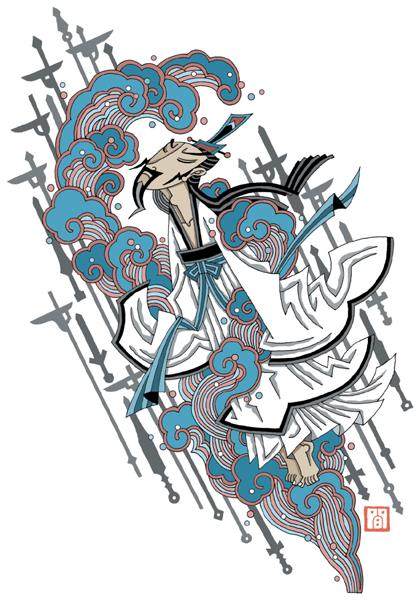

屈原的一生是政治的一生。他是一个政治诗人,一个庙堂里诞生的抒情者。我们可以设想,如果他没有走入逆境,很可能成为类似西方的那种“桂冠诗人”,咏庙堂之趣,歌庙堂之德,而且不乏宏大、绝美和华丽。他将领受一切王权所能赋予的光荣和恩惠,获得崇高的世俗地位。以他的资质、能力和身份,完全配得上那顶桂冠。

然而屈原走向了一条完全相反的道路,他是一个政治失意者,一个被排挤和倾轧的庙堂忠臣,进而成为一个被流放者。史书记载,他经历了至少两次流放,一次比一次悲苦,一次比一次不堪,最后穷途末路,一死了之。

这一切的根源颇为复杂,有政见之争,有个人恩怨,还有其他种种难言之处,但政见分歧可能是一个关键。楚国朝廷内部虽然纷争繁复,却有一个基本而重要的选项,将朝臣分成两大派别:亲秦派与亲齐派。秦国与齐国构成了一西一东两大力量,一个是军事强国,一个是经济强国,有着不同的文化结构和生活指向。在七雄竞逐的政治版图上,领土阔大的楚国具有至关重要的地位,它倒向和倾斜于某一方,后果将是致命的。

诸侯割据、四分五裂的战国时代,催生了一大批“合纵连横”的摇唇鼓舌者,即所谓的“纵横家”,最著名的代表人物为张仪和苏秦。这些巧舌如簧之徒走马灯似的穿梭于各诸侯国之间,使整个社会局面更加动荡。从一段段奇妙的历史记载中,我们便能感受到那是个充满戏剧性的特殊时代,那些记录简直不像真实的历史,而更像一出演义,像埋下伏笔的戏剧设计,像一支挂在墙上必要打响的枪,像斯坦尼斯拉夫斯基戏剧理论中所规定的格局:既惊心动魄又过于巧设。

可真实的历史确是如此,张仪和苏秦之辈屡屡得手,他们以一人之力搅动天下,无论是秦国、齐国,还是其他五个大国,无论多么神圣庄重的盟约,多么足智多谋的臣僚,多么威赫的文武班底,竟然都难敌一人口舌之力。这些人甚至在很大程度上影响了一个民族的未来,并且直到几千年之后的现代社会,都要承受这段历史的后果。