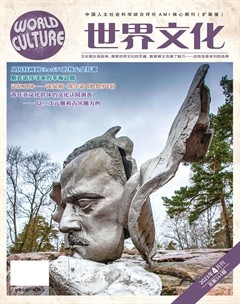

生于17世纪的荷兰哲学家斯宾诺莎(1632—1677)曾因怀疑上帝而被犹太教会判为“有罪”并遭到诅咒和放逐。所幸的是斯宾诺莎不信命,也不肯接受“人是生而有罪的”这个观念,更不认为自己有罪。经过考证,他得出了一个石破天惊的结论:上帝就是自然,或者说它是自然的别名。然而,在宗教氛围浓郁的西方世界里,斯宾诺莎竟敢说“上帝就是自然”,这实在是一件“亵渎神灵”、冒犯教会神职长官权威的大事。虽然他当时已经做好了准备,要像盗取火种的普罗米修斯那样承受苦难,但在受到犹太教会和荷兰政府的双重打击之后他仍然渴望幸福,也希望那些世世代代遭受蒙骗而不能自醒的人们同样能够获得真正的幸福。为此,他便把寻求幸福之路、扫除至福障碍作为自己安身立命的全部旨趣。

寻求至高幸福

1661年,年近而立的斯宾诺莎为自己确立了一个新的生活目标,他要去寻找一种在人生里至关重要的东西。当时他在新开篇的《知性改进论》导言里说:“我要探究究竟有没有一种东西,一经发现和获得之后,就可以永远享有连续的、无上的快乐。”

那么,世界上究竟有没有这种能让人享有连续的、无上快乐的东西呢?斯宾诺莎先是列举了财富和荣誉的重要性,旋即他就否定了,反而说这些东西都是他实现新目标的障碍:“因为那些生活中最常见并且由人们的行为所表明,被当作是最高幸福的东西,归纳起来,大约不外三项:财富、荣誉、感官快乐。”然后他逐一阐述了这三种东西使人心陷溺于其中的危害。

斯賓诺莎认为,陷溺于感官快乐并安之若素,会使人的心灵丧失灵明,困惑与拙钝就会随之而来。陷溺于荣誉和财富,会使人的贪念越来越强,疲于奔命,一旦受挫便丧魂落魄、痛不欲生;并且,追求荣誉总是要按照别人的意见生活,追求人们所追求的,规避人们所规避的,从而失去了自我。他觉得,心灵的烦扰都是源自贪爱那些变幻无常的东西。如何才能使我们的心灵不受侵扰而长久地保持欢愉呢?那就是去爱那些永恒无限的东西。“经过深长的思索,使我确切见到,如果我彻底下决心,放弃迷乱人心的财富、荣誉、肉体快乐这三种东西,则我所放弃的必定是真正的恶,而我所获得的必定是真正的善。”他认为,若能达到至善,就可长久地保持至高的幸福。

斯宾诺莎对“至善”做了界定:“简单说来,它是人的心灵与整个自然相一致的知识。”他觉得,努力追求这样的知识,不仅自己快乐,还可帮助别人获得与自己同样的知识与品格,也就得到了相同的快乐。为了能使更多的人获得至善品格,将幸福人生普及于全社会,他找到了哲学。他认为,通过研究哲学获取真知识可克服人的偏见和妄念。如同病人求医,真知识就是医治愚昧无知的良药。他不仅醉心于哲学研究,还积极倡导道德哲学和儿童教育学,进而要研究涉及人们健康的医学和能减轻繁重劳动的机械学等学科。“我志在使一切科学皆集中于一个最终目的——这就是要达到我们所说的人的最高的完善境界。”

扫除抵达幸福的路障

真正的幸福之路在哪里?如何才能走上正确的道路以获得幸福呢?这就是斯宾诺莎在《知性改进论》中讨论的核心问题——寻求获得至高幸福的能力。他认为,人的心中若没有正见,迷信神灵常常是跌落于苦难深渊的祸根。人们渴求远离灾祸,就应该通过正确的途径和方法去认识世界,获得真知。一个人若是能依靠自己的理性和知识进行观察和思考,遇事有自己的主见和方法,他就能成为自己的上帝,实现自我救助。这要比依赖那些虚妄的神灵来施救可靠得多。只有真知识才能给我们带来真实的自由和力量。

若是把知识当作我们求得幸福的力量和方法,那么首先要找到可靠的知识才能扫清遮蔽在我们心灵中的至福障碍。于是,他对人类的知识进行了全面细致的考查,根据人们的认识方式把知识分为四类:一是由传闻、名称或符号得来的知识;二是由生活经验得来的知识;三是以果求因,经推论得来的知识;四是从认识事物本质中直接得到的知识。他认为,在这四类知识中,前三类都属于不可靠的知识,唯有第四类知识是一种自然的、与心灵相统一的、最可靠的知识。知识可以让我们了解事物的真相,找出事物间相同、相异、相生、相克等方面的特点,进而明白什么事能做到,什么事做不到,从而最大限度地发挥自身能力以臻完善。

斯宾诺莎常把自由与幸福相提并论,有时甚至把自由等同于幸福。他认为,人的认识水平高低决定着享有自由的程度高低。知识方面的缺陷使人不能正确地判断是非善恶,这样就容易受制于不良情感而成为自我情绪的俘虏,甚至长期陷入被奴役的状态而不自知,特别是在遇到大事需要抉择时往往出现认识上的错乱。认识失误必然带来情感上的狂躁,情感的狂躁又常常使其失去自控力而误入歧途。于是,他的人生便不能自主地被命运主宰了。因此,斯宾诺莎强调,作为认识机能的理性对于人们追求幸福有着无比重要的意义。一个人若是有了理性的指导,内心常有清晰的观念,不被低级的欲望所熏染,才可以说他是自由的;一个人的理性成分越多,心灵就越自由。

可是,残酷的现实让斯宾诺莎懂得,一个人仅仅实现了心灵的自由,只是为个体的正确判断和选择提供了可能,而社会环境的优劣也决定着一个人的行动实践是否能够真正实现自由。当他被教会限制了与人们交往的自由之后,深切体验到孤立无援的辛酸,认识到人们的幸福生活与社会生活的密切关系,即脱离了群体幸福便没有个体的幸福可言。