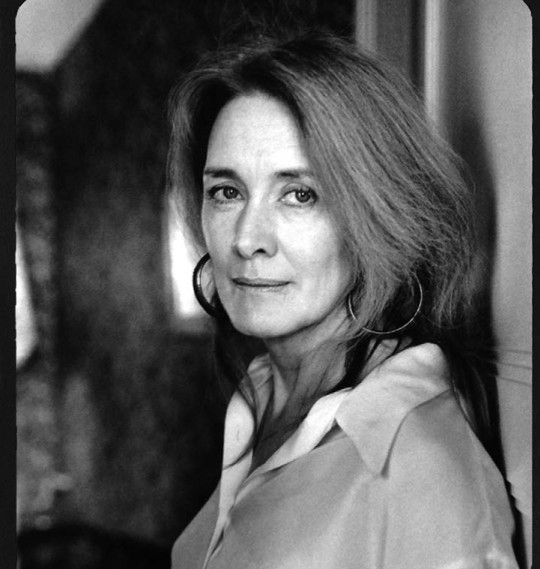

一块泡在茶里的“瑪德莱娜点心”把思绪拉回到贡布雷的一个星期天早晨,往昔随着点心的滋味浮现于眼前——这是法国作家马赛尔·普鲁斯特的小说《追忆似水年华》的经典片段。这一“普鲁斯特式”的联想同样存在于2022年诺贝尔文学奖得主安妮·埃尔诺的文字中,不过,触发回忆的不是点心,而是一张张记录过往的照片。《悠悠岁月》(2009)就是这样一本“影集”,通过描绘和追忆旧照片背后的往事,埃尔诺将个体经历与集体回忆串联桥接,以一位女性的一生观照整个时代的发展历程。不少人认为《悠悠岁月》就是埃尔诺本人的自传,因为字里行间的故事和细节都似乎是埃尔诺人生经验的复刻,但仔细阅读便会发现,埃尔诺并不愿意以第一人称“我”为叙事立场,而是使用第三人称“她”来延展故事和追忆往事,这就与传统意义上的自传性文本拉开了距离,也保留了更多文学想象的空间。总的来说,《悠悠岁月》是一部丛集个人经验和时代画像的小说,它以回忆建构出法国20世纪40年代至今的文化记忆和历史框架,表现出对记忆的深刻理解与思考。

摄影术与“她”的往事

“一个肥胖的婴儿,下嘴唇赌气地向外突出,褐色的头发在头顶形成了一个发卷,半裸地坐在一张雕刻的桌子中央的一个垫子上。”这是《悠悠岁月》呈现的第一张照片。第二张照片紧随其后:“一个大约四岁的小女孩儿,短发在中间分开,用系有蝴蝶饰带的发夹向后夹住,……她的衣服看来裹得很紧,带花边的裙子由于肚子凸起而在前面掀了起来。”这两张照片是小说开篇的第一幕,开启了关于小女孩儿一生的叙事。这个小女孩儿是谁?埃尔诺称之为“她”,从小说的种种信息推断,“她”与埃尔诺同岁,有着相似的人生经历和心路历程,似乎就是埃尔诺自己。但“她”这一称呼却拉开了观察者与照片中人物的距离,这一状况好似人们翻阅照片、试图与往事建立联系时的感受——陌生、疏离,它从侧面说明了摄影作为记忆术的必要性:记录被遗忘的岁月,并将其带入当下。

埃尔诺生活的法国是摄影术的诞生地。1827年,尼埃普斯(Nièpce)用暗箱照相机拍摄了人类历史上第一幅长久保存的相片《窗外的风景》。10年后,其友人达盖尔(Daguerre)发明了“银版摄影术”,标志着影像时代的开启。摄影术自诞生之日起就肩负着“捕捉重要时刻”的使命,不论是拍摄个人肖像还是记录战争或社会重大事件,摄影术本质上都是一种记忆术,它不仅能极大程度地还原真实,更重要的是能够将“时刻”变为“记忆”长久留存。

对于生活在1940年代的法国人来说,照相机已逐渐作为寻常之物进入千家万户。埃尔诺显然意识到了这一革命性技术对人们生活的改变,她将光影引入创作,以文字化的照片记载和刻录个体生活的幽微之处。对于很多人来说,照片大多是私人化的。生活中的细节,一瞬间的回忆,甚至是随手一拍,都真实记录了个体此时此刻的状况和心态,这些感受或转瞬即逝,或长久萦绕,它们就像一个个细小的图块,构成了一个人一生的宏观叙事。从这一点上看,《悠悠岁月》是一部关于“她”的人生档案,记录了“她”从婴孩到耄耋的人生旅程。肥胖的婴儿,穿深色泳衣的小女孩儿,褐色短发、戴着眼镜的少女,深色中长发的高个儿少女,身穿毕业服、神态严肃的中学生,梳着贴额发、肩膀宽阔的大学生,怀抱孩子、笑容可掬的少妇,与丈夫和儿子同框的优雅女人,冬日花园里温柔从容的单身女性,怀抱孙女微笑凝视镜头的祖母……“她”从幼年渐渐走入老年,由天真烂漫的孩童成长为成熟坚忍的长者,一张张照片捕获了“她”人生中悄然易逝的瞬间以及“她”作为平凡个体与众不同的人生时刻。