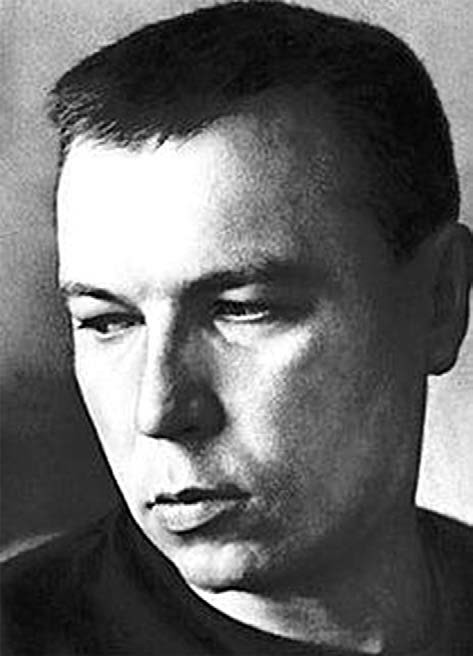

维克多·佩列文(1962— )是俄罗斯后现代派的代表作家之一,他的作品展现了俄罗斯当代的社会生活,神秘的笔法、后现代的叙事,吸引了一大批读者,被称为俄罗斯严肃文学中“唯一的畅销”,在众多阅读者中不乏那些“近些年除了电话号码簿以外什么也不读的人”。佩列文的代表作 《“百事”一代》(1999)全方位反映了20世纪末社会转型时期俄罗斯人民的生活与精神状态。一方面是人们面对苏联解体后理想信念“崩塌”的无所适从感,另一方面又受到西方文化思潮的影响和冲击,在商业与广告的消费主义时代产生一种迷茫与受挫感,传统价值观念的解構使俄罗斯人民陷入了精神困境——“巴比伦塔”坍塌了,“苏维埃精神”消失了,金钱之下的“俄罗斯理念”似乎也经不起推敲。

“瓦维连·塔塔尔斯基”的双重内涵

佩列文在《“百事”一代》的序言——《致中国读者》中写道:“百事”一代是受诅咒的一代。“百事”是一款可乐的名字,“百事”一代指的是生于1970年代的苏联,在“百事可乐”的电视广告影响下成长的一代,他们身上有着明显的时代色彩,无忧无虑却放弃了苏维埃信仰,选择了深色液体“百事可乐”。就像书中开篇提到的那样:吉普车上的猴子成了“百事一代”的终极象征。时代的变换让这一代人处于困顿与迷茫中。

“百事”一代所处的时代在一个迷惘的十字交叉路口,永恒的信仰崩塌,人在金钱的社会里随波逐流,渐渐模糊了生之意义,变成坐在吉普车上喝百事可乐的猴子。“身份”对于这一代人来说是模糊的,英国学者鲍尔德温在其《文化研究导论》中提到:“身份用来描述存在于现代个体中的自我意识。”为了更好地认识“百事”一代,首先应从认识小说主人公塔塔尔斯基开始,而连塔塔尔斯基都无法辨明他自己的身份,他的名字就带有时代的双重色彩。

塔塔尔斯基是“百事”一代的典型代表。“瓦维连·塔塔尔斯基”这个名字有着多重含义:“瓦维连”是由“瓦西里·阿克肖诺夫”(苏联时期文学代言人之一)和“弗拉基米尔·伊里奇·列宁”这两个姓名中的开头字母组合而成,寄托着他的父辈、20世纪五六十年代整整一代苏联人的共产主义理想和信念。

“瓦维连”的第二层含义与巴比伦有关。瓦维连曾为自己颇具时代色彩的名字感到难堪,他为“瓦维连”杜撰了新的内涵,“说父亲给他取这样一个名字,是因为父亲迷恋东方的神秘学说,父亲所指的是古代名城巴比伦”。在俄语中,“巴比伦”与“瓦维连”的发音近似。原本只是一次偶然的解释,但在后文中“巴比伦”作为一种象征式的意象多次出现,巴比伦象征着悖逆,也预示着塔塔尔斯基在行为上对“俄罗斯精神”的悖逆。

“瓦维连”的本义带有着1960年代的苏联色彩,而巴比伦之说让他进入了《圣经》中的巴比伦塔的意象世界,增添了神话传说色彩,这也与他后来的生活经历相关:他曾多次沉溺于毒品,在“蛤蟆菇”的作用下写广告词,又吸入“巴比伦邮票”,让自己痛不欲生。