黄西沟学校原来仅有三孔坐东朝西的枕头石窑,右边一孔供教师办公、住宿以及村里办公合用,左边两孔连通为教室。教室前后墙上都挂有黑板,全部学生依年级分为两班,两班学生背靠背各自面向自己的黑板。老师给这边讲课,让那边做作业;半节课后,又给这边留作业,到那边讲课。这种教学法,人们称之为“复式教学”。走出教室外,是一个约一米长的石板台阶,一直是村里人的走道。而台阶下一米宽的土路是村里人的旧车道,所以师生一出教室门就出校了。

学校操场建在村民窑洞的窑顶上,安有篮球筐。操场东是山坡,南北较长,西边是半米高的石头护栏。学生们打篮球时一不小心,篮球便会飞出球场,滚落到下面的院子里,有时甚至飞越院子,滚落几十米到山沟的河滩里。学校南面坡上,有大队新修的五孔枕头石窑,坐北朝南。出门便是三尺石板台阶,阶下是一人多高、一丈多宽的水沟,每逢雨天,沟便成河。自从创办七年制学校后,这排窑洞中的两孔改为了学校的教室。1975年,学生变多,教师也变为两公办、两民办共四人。为了改善办学条件,我与大队干部商量,把五孔正窑改为一个办公室和两个教室,并把台阶下的水沟与对面的土地连平。这样三尺校园便扩大到了一亩有余。

因黄西沟七年制学校是山区模范校,我代表学校在全县教师大会上作典型经验报告,当时的教育局局长、体委主任也专程到学校指导工作。教育局局长李有富曾是我在平遥中学读书时的政治老师、团委书记和党办主任。当我代表学校和大队向教育局提出要在校园南面新修五间房、增加两间教室和一间办公室时,局里很快就下拨了专款,保证了修建新房的材料到位。

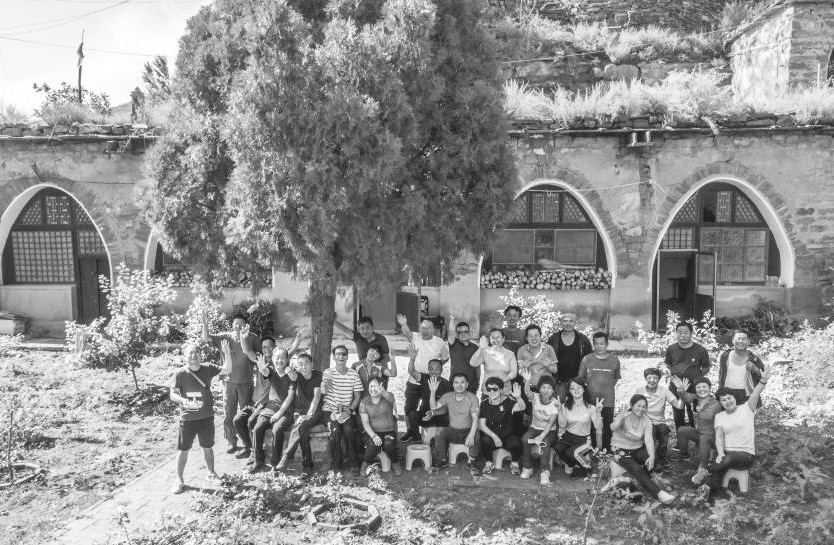

大队里有位能工巧匠名叫常富,他既是石匠,又是泥匠,还是木匠。于是大队委托他设计和修建新校舍,全村主要劳力齐上阵帮忙。不久,一座由北窑、南房、东山崖、西围墙组成,宽敞明亮且富有山区特色的四合院落成了。全校师生齐动手,把院子里的大小石块挖净,上填黄土,一个平坦宽阔的校园终于出现在村中央。于是,全校都迁入了这个新校园,学生分别在四个教室上课,初中两个年级改为单室,四名教师各兼一个教室的班主任。我当着校长还兼着七年级的班主任,教初中两个年级的数学、物理、化学、语文课及全校的体育课。

要搞好学校教育,师资、生源、管理、设施都是要素。黄西沟学校生源来自黄西沟、峙岖头两村,是固定的,因而师资队伍就显得更加重要。我在千庄公社任教期间,前后为各校推荐了很多名教师,其中大多是平遥中学“老三届”(1966—1968)的毕业生,比如我的同班同学冀连钟、同级同学王开诚和我的胞妹杨学文。“文化大革命”后,冀连钟、王开诚和杨学文都通过考试转正为公办教师,冀、王后来都成为了平遥中学的名师。我的胞妹杨学文是卜宜高中的英语教师,她的学生中也有不少人成为了英语教师,分散在全县十几所初、高中学校里。

而在本校,我除了引进平遥中学“老三届”的高中毕业生张培昌和梁昌莲外,主要聘用的是从黄西沟七年制学校毕业后升入平遥中学高中、东泉中学高中和千庄中学高中的优秀学生。我引进的张培昌老师才华横溢,曾写过小说;梁昌莲老师曾是省自行车队队员、县女篮主力,后成为晋中师专体育系主任、教授。

由于当时推荐上中专和大学必须有两年的劳动实践经历,所以从黄西沟七年制学校升入各高中的学生们,在高中毕业后大多选择回到村里务农两年,我就把他们聘回学校任代课教师。李春梅、李淑仙、王桂珍、安建成和安改芳等都曾在黄西沟学校执教,我指导他们备课、讲课和批改作业。这些人个个好学上进,出色地完成了班主任的工作任务及教学任务。后来我调任上庄七年制学校任校长时,又把李桂琴带过去当代课教师。到教育局工作后,又引荐李淑仙、王建华、安润平、李茂林参加英语教师培训班,并分别出任几所学校的初、高中英语老师。

千庄公社地广人稀,全社共十三村。党委书记雷秀堂是一位三十多岁、精通马克思主义经典著作、理论水平高、实干能力强、很富有创新精神的人。我佩服他的学识,他也欣赏我的才华。有一次,他悄悄给我打电话说:“今夜我要去你校,不要告诉村里人。”之所以黑夜来、天不亮就去,是怕碰上村里热情的干部、群眾,耽误我们聊天。我们两人彻夜长谈,从国际、国内大事聊到工作,再聊到家长里短。第二天,天尚未亮他便起床回千庄公社上班。

有一次,雷秀堂提出要在黄西沟村前的大沟里修垫农田,打算从南湾拦河筑坝,从山底打洞,把水引到西边千庄公社的水沟里。于是我带领几名男生,用“土方法”测量挖隧道的距离。测量后发现,此工程需从山底挖隧道上千米,要耗费大量人力、物力,而所能垫出的土地也不过几十亩,既不划算,也力不能及,虽然并没有付诸实施,但雷秀堂超群的胆略确实令人折服!我与雷秀堂的交往至今未曾中断,他的儿子考工作,由我和王志坚分别辅导数学和语文。他还委托我为其三女儿雷灵昊报志愿,最后雷灵昊成功考取中国人民大学。在他出任太谷师范学校校长时,我任平遥中学副校长,两校交流往来更密切了。

在山区工作的辛苦,体现得特别明显的就是崎岖难走的山路。我在这里插叙几个例子。峙岖头小学民办教师常蕊玲是王家庄人,她要给峙岖头村的姑娘介绍一个王家庄的小伙子。这天,她带着这个小伙子上峙岖头相亲,从早晨走到日落才到达黄西沟,其中还有五里路特别难走,需要一直爬坡。这位年轻力壮的小伙子累得气喘吁吁,再也走不动了。他对介绍人常老师说:“罢罢罢!就是娶仙女,我也不去了!”于是这个小伙子半路返回,没有娶到美如天仙的峙岖头姑娘。