1939年7月16日,晋兴出版社在陕西省宜川县王家窑窠(今宜川县王家窑科村)创办,主要为第二战区印制钞票、文件、报刊等。1945年抗日战争胜利后,晋兴出版社返并,并分解为西北印刷厂、阵中日报社、复兴日报社3家。其中,主体西北印刷厂落户太原城隍庙,后晋兴出版社迁至文殊寺东院独立经营。1949年中华人民共和国成立后,晋兴出版社先后改组为山西省印刷公司、太原印刷公司、太原印刷厂。在社会主义建设和改革开放时期,太原印刷厂历经壮大、挫折、复兴、衰落全过程,于2012年整体拆迁后淡出历史舞台。晋兴出版社及其改组企业是山西公营印刷企业的典型代表,其发展历程就是全省印刷行业的缩影。系统研究晋兴出版社的发展历史,对深入了解全省印刷行业乃至工商业的发展变迁有着重要的意义。

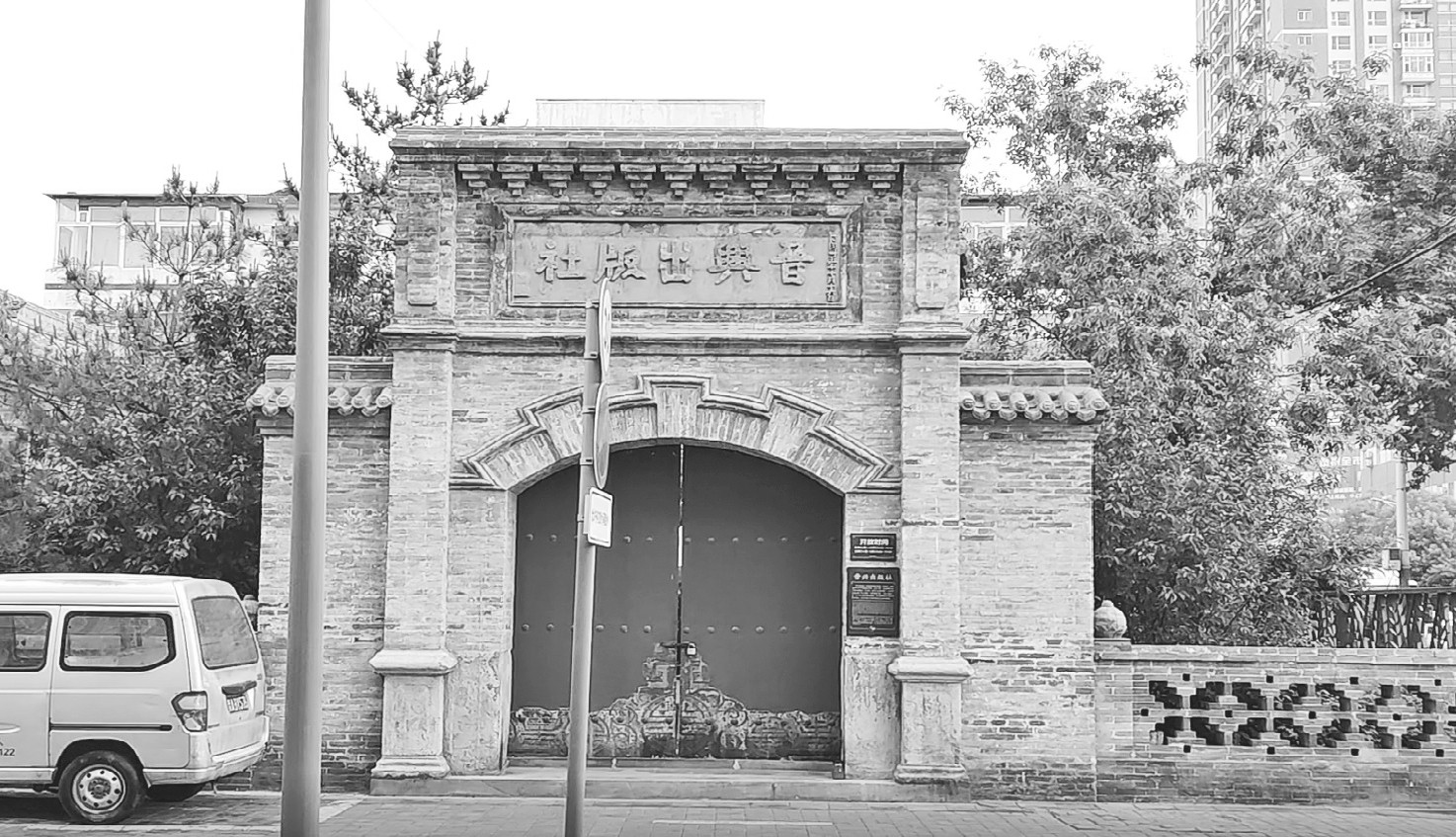

位于太原市杏花岭区东仓巷1号的文殊寺东院,复建起了一座民国风情的门楼,砖雕上“晋兴出版社”几个大字颇为引人注目。笔者几次路过此地都感到十分诧异,为何古朴大气的门楼背后藏着一座空寂狭小的庭院。于是,笔者决定借助档案文献一探究竟。幸运的是,有关该社的档案文献颇为丰富,它们不仅大体呈现出了晋兴出版社的发展脉络,还透露出诸多鲜为人知的历史细节。经过笔者一番努力探寻,那些掩映在历史深处的往事徐徐展开。

抗战创社

晋兴出版社是国民党太原绥靖公署和第二战区司令长官司令部退守晋西后,由阎锡山创办的大型官方出版机构。其前身是1933年西北实业公司在太原市北门外兵工路成立的西北印刷厂,主要印刷晋钞,兼印各类印刷品。面积约为21000平方米,共有职工300余人,技师30余人。据《西北实业月刊》记载,当时的西北印刷厂“拥有平、凹、凸各式印刷机50余部,装订、裁切、擦金、烫金、制盒、雕刻、铸字机器10余部,照相制版、电镀装置、三色版、珂罗版、锌版、影版等设备无所不备,各种版式所需之油墨,亦均能自给自足……至生产能率全部开动时,平均每小时即可印刷全张纸15000枚”。

如此“机械新颖、产量宏大、样式入时、价格低廉”的西北印刷厂,在1937年11月太原沦陷时,因机器和厂房搬迁不及,大部分落入日军之手。日军对西北实业公司实施了军事化管理,通过整修厂房机器,将西北印刷厂改为军管理山西第十四工厂。在日本火药株式会社代为管理的期间,原西北印刷厂被盗走胶印机4部、凹版机15部。后归山西产业株式会社管理,改称太原印刷厂,其以“新从东京购到胶版铅印、万能铸字等机”为噱头,于1941年3月正式对外营业。

太原沦陷时,一小部分轻便易带的机器和设备,被工务主任李洪庆紧急转运至临汾。当时,他率80余名职工携带铅印机2部、石印机5部、石版10余块、各号铜模1套、号码机50个、裁纸机1部,同家属南下临汾,驻襄陵县温泉村,暂时“承印报道二战区军事情况的报纸(1938年1月1日创刊的《阵中日报》)”。1938年7月,通过网罗流散晋西的原厂技师、职工,并在西安、洛阳等地添购机器设备,西北印刷厂正式在陕西省宜川县骠骑村(吉县克难坡的河对岸)复建,开始印制山西省省钞。1938年12月30日,日军占领吉县后炮轰骠骑村,西北印刷厂被迫迁至宜川县城西边的下梨园村,后迁至宜川县秋林镇王家窑窠。

为扩大产能,第二战区司令长官阎锡山下令,将西北印刷厂改组为晋兴出版社,具体事宜由第二战区司令长官司令部第一室副主任赵培荣负责。1939年7月16日,晋兴出版社在宜川县王家窑窠正式创办,原西北印刷厂厂长赵甲荣任经理,李洪庆任协理。总社下设5组1站:

1.原西北印刷厂改组为印刷一组,组长由协理李洪庆兼任。厂址跟随总社设在宜川县秋林镇王家窑窠。

2.印刷二组组长由李秉彝担任,副组长由工务主任章绳武兼任。厂址选在兴县蔡家会,晋西事变中移驻临县,随赵承绶第七集团军活动。1940年1月13日夜,决死四纵队反击临县,组长李秉彝下令撤往中阳、离石,途中全员被俘。