2020年至2021年,陕西省考古研究院咸阳城考古队在咸阳市渭城区贺北遗址发掘与清理古窑10座,包括联窑和单体窑两种。陶窑均为半地穴式半倒焰窑结构,即“馒头窑”。经过初步判断,这些古窑建造于汉、唐、宋、元、明、清等不同时期。

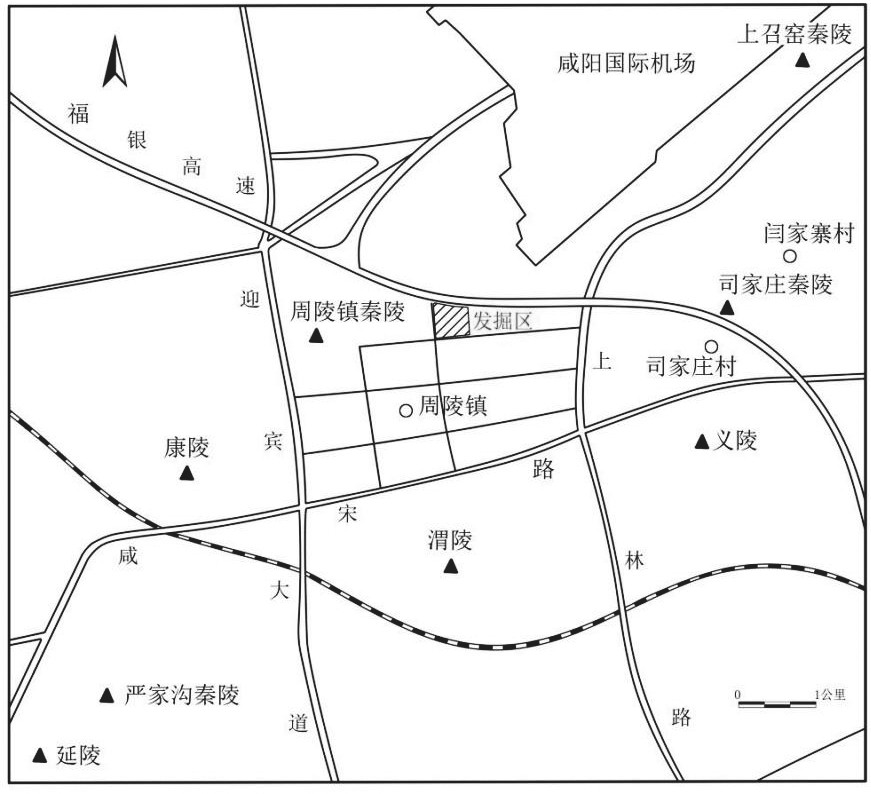

贺北遗址位于陕西省咸阳市渭城区秦汉新城周陵街道贺北村(原渭城区辖村)。遗址地势较高,属于渭河北岸三级台塬地,四周有较多遗址和墓葬群分布,以秦汉时期遗存为主,向西1500米有周陵镇战国秦王陵。

为配合QH-2018-055号宗地工程建设,陕西省考古研究院派队对该遗址进行了考古发掘。发掘区位于福银高速以南、天工三路以北、周成路以东、周康路以西,面积93790平方米。清理了从战国晚期延续至明清时期的墓葬、窑址、灰坑、灰沟等遗迹。

按照遗迹类型和附属关系,现将陶窑清理情况公布如下。

概况

陶窑分别位于项目区的北部和南部,附近发现有墓葬、灰坑、灰沟等遗迹,但并未见晾晒、制坯以及可以确定的居址。

窑址包括联窑1组2座,单体窑8座。北区5座,Y3—Y7,全部为单体窑;南区5座,Y9、Y10为一组两座的联窑,Y8、Y11、Y12为单体窑。陶窑基本保存完整,结构清晰。所有窑均为半地穴式结构,窑顶无存,但从窑室倒塌、堆积的情况判断,应为土坯或砖封闭窑顶。火膛与窑床同处于窑室内,烟道位于窑室后部,通过吸火孔相连。这种结构的陶窑在西周以后广泛流行,即半倒焰窑,俗称馒头窑。出土遗物较为丰富,包括砖、瓦等建筑材料,以及釉陶罐、瓷罐、瓷碗、云纹瓦当等,涉及不同历史时期,均为残片。

北区

(一)地层堆积

北区地层堆积共3层。

第一层:耕土层,厚20厘米,深褐色,土质疏松,含植物根系。

第二层:扰土层,厚30厘米,浅褐色,土质疏松无包含物。一些陶窑和墓葬开口于该层下,从出土遗物看,时代应为唐宋时期。

第三层:秦汉代文化层,厚40厘米,红褐色土,土质较硬。晚期秦墓及汉代墓葬、陶窑开口于该层下。

第三层以下为生土。

(二)陶窑情况

此区域内陶窑跨越时间较长,从汉代延续至明清时期。陶窑操作间形状不一,有长方形、近圆形和三角形,有的与地面通过台阶相连。窑门开于窑室前壁,尺寸较小,仅能容身。火膛除Y3外,平面均呈长方形,底面低于窑床底,底部有红烧土及灰白色或黑色灰烬,火膛与操作间的连接处有砖或石块封堵,有的则留有火门。窑室顶部坍塌,从残存窑壁的弧度看,窑室口小底大,弧顶,可能用土坯封顶。窑床平面近似方形或梯形,窑床及窑壁有较厚的青灰色烧结面,使用时间较长。烟道多为2个或3个并列烟道,Y6为3个烟道顶部贯通成的1个排烟口。

Y3位于发掘区北部,开口于第二层下,打破第三层,方向90°。由操作间、窑门、火膛、窑床及烟道5部分组成。

操作间平面近似圆角长方形,口大底小,口长2.7米、宽1.86米,底长2.24米、宽约1.5米。东北角底部有一处生土台。在操作间南壁和东壁各有一个存火龛。存火龛内有一出烟口通往操作间内,直径约0.1米。操作间与火膛之间用砖封堵,长方形方砖错缝平砌,砖墙平底拱顶,高1.2米,宽0.6米。砖墙中下部留有窑门,窑门平底拱顶,宽0.4米,高0.6米,仅能容身。窑门底高于火膛底0.8米。火膛平面呈漏斗形,近窑床部分壁面弧形外撇,底近平,烧结面上蒙盖厚约0.2米的草木灰。火膛长1.56米,宽3.24米—0.62米,低于窑床0.8米。窑床平面近似方形,口小底大,斜直壁外撇,上口长3.12米、宽3.04米,窑床长3.24米、宽3.2米,顶部坍塌,残高1.5米。窑室西壁并列3个烟道,未见挡火砖,烟道部分外壁砖砌封堵。南进烟口立面呈梯形,长0.28米,宽0.24米—0.28米,进深0.52米,残高约1.5米,排烟口径0.38米—0.42米;中进烟口立面呈梯形,长0.28米,宽0.2米—0.24米,进深0.6米,残高约1.5米,排烟口径0.34米—0.54米;北进烟口立面呈梯形,长0.28米,宽0.24米—0.28米,进深0.5米,残高约1.5米,排烟口径0.36米—0.46米。

(三)遗物

本组陶窑出土遗物包括陶、釉陶、瓷三种质地,器类以建筑材料和生活日用器为主,可辨器型有砖瓦、瓦当、罐、盆、瓮、碗等,均不能复原。

1.陶器

陶塑Y4:22,夹细沙灰陶。捏塑而成,造型写意,共有四足,一足残缺。通高7厘米,足高3.8厘米。

瓦当Y3:7,陶色蓝灰,残,仅剩四分之一。外轮宽、平、规整。弦纹分隔当面。外弦纹接网格纹一周;内双重弦纹,并内接双界格;四分当面分别布置内卷云纹各一。界格不通当心。当心残,纹饰不详。复原当径约13厘米。轮宽1.2厘米。