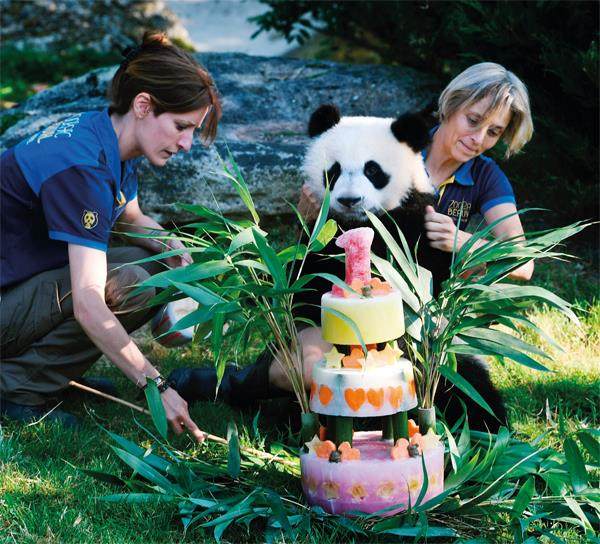

在百日命名仪式上与法国总统夫人布丽吉特·马克龙初次见面时,“圆梦”还是一个一头粉灰色卷毛、小狗崽子一般大的小家伙。“圆梦”奶凶奶凶地吠叫着,吓得它的这位“新晋教母”缩回了想抚摸的手。

“圆梦”是第一只在法国出生并成功存活的大熊猫。在过去五年多时光里,博瓦勒动物园的访客们痴痴地欣赏着“圆梦”的一举一动:依偎在母亲身旁蹒跚学步,气定神闲地吃着竹子,惬意地在水池中沐浴纳凉,悠哉悠哉地爬树。不過,随着它逐渐“心宽体胖”,树枝不能总是托举住它的重量,所以,它会滚落到地面上,引起人群的惊呼。

“圆梦”早已黑白分明,发型不再放荡不羁,体重也超过120公斤。和所有在海外出生的大熊猫一样,“圆梦”归中国所有,需要在适当的年纪返回家乡,寻找伴侣、丰富基因库。如今,归乡的倒计时已经开始。

前来与“圆梦”告别的法国民众络绎不绝,其中也有布丽吉特。谈及别离,布丽吉特有些伤感和忧郁。她感念每次看见教子“圆梦”,总有一股安宁平静的感觉会涌上心头。

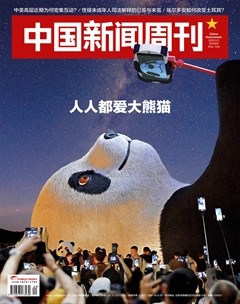

据媒体统计,目前旅居海外的大熊猫超过60只,分布在法国、美国、日本、芬兰、卡塔尔等20个国家和地区。这些毛茸茸的“萌宠”所到之处,无不掀起一阵“熊猫旋风”。熊猫与西方世界相遇的故事讲起来不过一百余年,为何这些黑白相间的熊猫能在短短一个多世纪时间里,从默默无闻的山间隐士跻身全球动物园的明星?在异国他乡,它们过着怎样的生活?

申请熊猫如申奥

大熊猫与西方世界的第一次相遇发生在1869年。来自法国的天主教传教士、博物学家阿尔芒·戴维将其在四川宝兴县采集的“黑白熊”标本运往巴黎博物馆展出。此后,这一珍奇物种吸引了一批批背着猎枪的探险者前往中国西南密林,希望能采集到熊猫标本。

如今,竹林中行踪诡谲的大熊猫早已成为全球野生动物保护运动的象征之一,并且成为了法国中部小镇圣埃尼昂的明星住户。每年,上百万游客自博瓦勒动物园的旋转门鱼贯而入,穿过写有“中国之巅”四个汉字的牌楼,探访一片绿树掩映的中式宫苑风格建筑。这里的“领主”是旅法大熊猫“圆仔”(雄性)、“欢欢”(雌性)和它们的三只后代:长子“圆梦”以及雌性双胞胎“欢黎黎”和“圆嘟嘟”。

与上世纪70年代作为国礼被赠送给法国的前辈“黎黎”和“燕燕”不同,“圆仔”和“欢欢”是以科研交流大使的身份来到法国。

新中国成立后,熊猫出海经历过赠送、商业借展和学术租借几个阶段。自上世纪90年代中后期至今,海外机构只能以繁殖、保护和研究为前提租借熊猫,中方则承诺将获得的资金用于大熊猫保护工作。熊猫在走出国门前要经过一系列遗传学、行为学和心理学评估,之后便会漂洋过海,开启中外机构长达10至15年的合作研究。

博瓦勒动物园1980年创立时是一个鸟类公园,经过多年发展,已成为法国最大的动物园,在繁殖学和兽医学领域的水平在欧洲也是顶级的。为了促成大熊猫的法国之旅,博瓦勒动物园的负责人鲁道夫·德洛德自2006年起就开始游说爱丽舍宫、政府官员和国会议员提供支持,期间经历了雅克·希拉克和尼古拉·萨科齐两届政府。但德洛德向《中国新闻周刊》表示,“更重要的是取得成都大熊猫繁育研究基地的信任”。

在熊猫馆里,已离开母亲独自生活的“圆梦”旁若无人地在草地上啃食竹子。虽然大熊猫属于哺乳纲食肉目,但99%的食物来源是新鲜的竹子,可以称得上是个非常挑剔的素食老饕。由于竹子的能量和营养密度相对较低,为了“入能敷出”,大熊猫每天大多数时间都花费在进食上。德洛德向《中国新闻周刊》透露,博瓦勒的熊猫每只每天能吃40公斤的竹子。熊猫来到法国前,动物园就在欧洲搜集了20多个品种的竹子供其挑选。近期,动物园又开辟10公顷土地,种植5000棵竹子。

海外动物园要想租借熊猫,不仅要证明能让熊猫吃好,还得让熊猫住好。动物园需模拟中国西南山区大熊猫栖息地的气候和地貌,建造符合大熊猫生活习性的场馆。