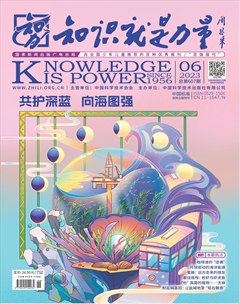

陶瓷是弘扬中国传统文化的重要载体,景德镇手工制瓷技艺、德化瓷烧制技艺等均被列为国家级非物质文化遗产代表性项目名录。陶瓷制作要在窑炉中高温烧制,纵观陶瓷发展的历史,陶瓷工艺的进步离不开窑炉技术的支撑。

窑的雏形

汉代文字学家许慎的《说文解字》中,对窑的描述是“烧瓦灶也”,而瓦是“土器已烧之总名”,即各种陶瓷制品。简单说,窑就是控制火焰、烧制陶瓷的空间。

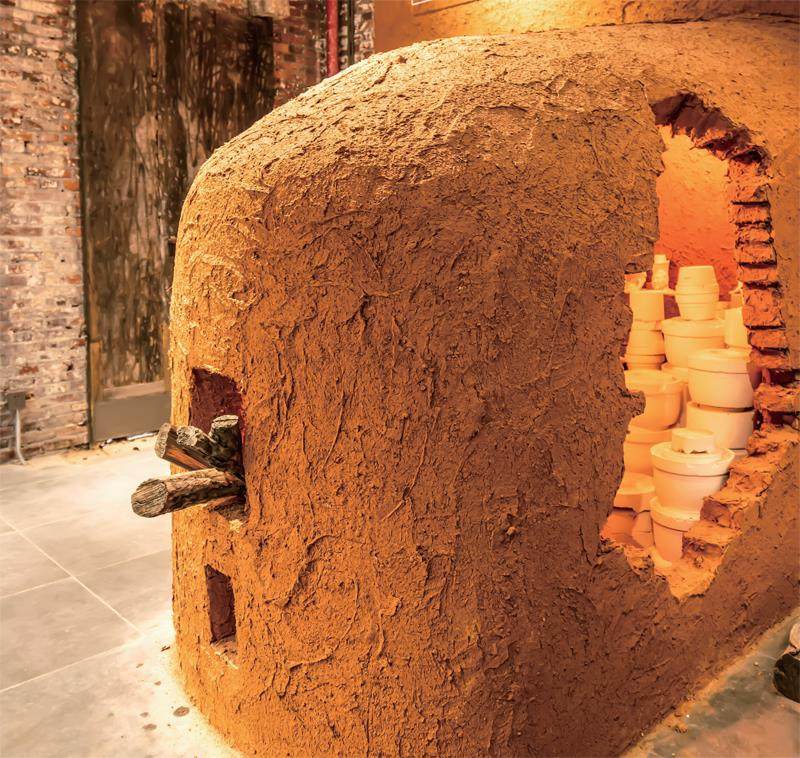

中国最早的陶器距今已有2万年,那时并没有窑炉,而是通过露天平地堆烧法烧制的。这种方法是,先在空地上铺上厚厚的干草和木柴,再将晾晒好的陶坯摆好,之后再在上面覆蓋干草和木柴,点着火,并不断添加木柴,持续烧十几个小时。

露天平地堆烧法的保温效果差、火焰温度低(只有700摄氏度左右)、烧制出的陶器质地疏松。这种烧制方法还会浪费大量木柴,对于石器时代的人来说,砍伐树木是很费功夫的事。

于是,人们尝试用泥巴将柴堆包围起来,以起到一定的保温作用,再在泥壳上开1个点火洞和十几个通气孔。这样既可以得到更高的温度,还大大节约了木柴。随着外层泥巴的不断加厚,陶器的质量也显著提高。这一看似简单的技术改进,却已经有了窑的雏形。

在土里挖出个洞来烧陶

——横穴窑和竖穴窑

当古人意识到泥土有保温作用后,索性在土里挖出个洞来烧陶。于是发明了横穴窑和竖穴窑两种穴窑。

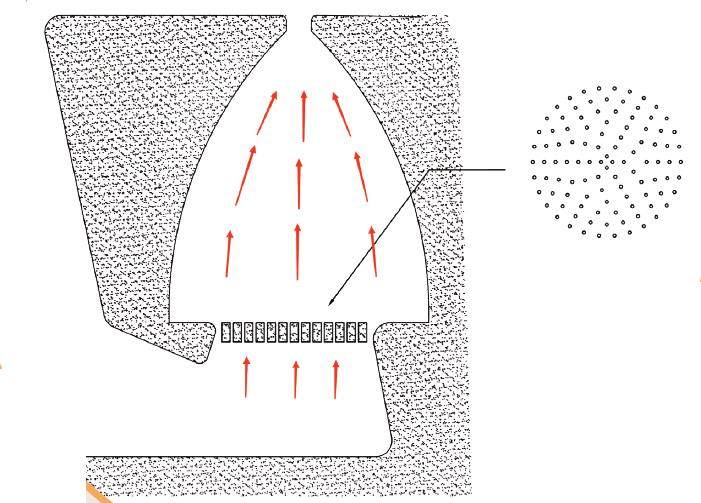

横穴窑是在土里挖两个洞,其中一个用来摆放陶坯,叫作窑室;另一个洞位于窑室的侧下方,用来生火,叫作火膛;两洞之间留有通气孔,称为火道。火膛中燃烧的火焰经过火道流到窑室,给陶坯加热,窑内可以达到900摄氏度的高温。

竖穴窑是对横穴窑的进一步改进,其火膛挖在窑室的正下方,火道垂直向上,窑内温度可以达到1000摄氏度。

这两种穴窑都达到了陶器烧制的温度要求,而且陶坯不接触燃料,受热更均匀,且不易被烟灰污染。两种穴窑的烟囱都在窑室的顶部,火焰流动方向均是自下而上,都属于升焰窑。