纪经亩是继林祥玉、林霁秋、许启章等人之后,厦门南音界最为突出的南音先生之一,为南音艺术的传承和发展作出了卓越贡献,受到海内外南乐界人士的崇敬,被誉为“南乐泰斗”“一代宗师”。虽然他早已仙逝,但他的爱徒曾小咪女士保存了他的手稿与文字资料。[1]本文综合整理了曾小咪女士对纪老先生的回忆口述,手稿以及《厦门日报》相关资料。

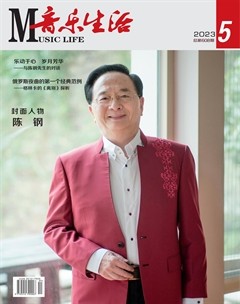

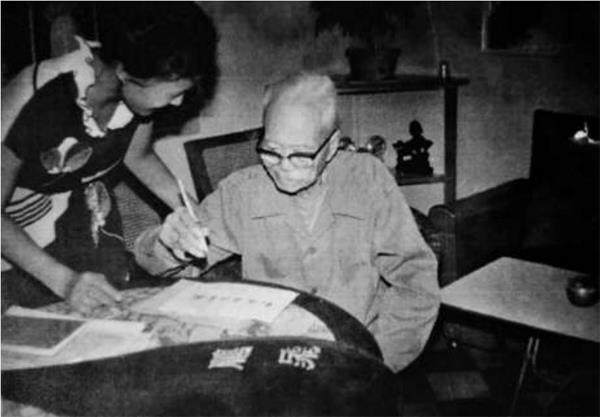

纪经亩与曾小咪合影相片

一、南音艺术经历

1900年,纪经亩出生于同安县一个爱好南音的农民家庭,自幼喜爱南音,小时候上过一、二期私塾,因清贫而辍学务农。13岁起先后在厦门码头当船夫,搬运杂工,便参加集安堂的活动,有机会接触当时广泛流传于劳动群众中的南音。他常涉足于南音集社,打工之余潜心学习南音,渐渐步入南音乐坛。18岁以后,他对南音的琵琶和箫弦法已有了一定的造诣,此后,他踏进了南音艺术之门。他立志研究南音,为此刻苦自学文化,揣摩乐谱,广拜名师,且勤学好问。他对技艺严格训练,一丝不苟,很快熟练掌握四管(琵琶、洞箫、二弦、三弦),尤其擅长琵琶演奏。他的琵琶弹奏从撚头次数到所有撩拍,都要按法度进行,富有细腻的音乐表现力。

他先拜师于许启章,后又认真钻研林霁秋、林祥玉两位名师的著作《泉南指谱重编》《泉南指谱》,对传统南音艺术逐渐融汇贯通。

20世纪初的厦门,码头的生意一直很发达,纪经亩跟随父亲跑单帮。1922年,纪经亩跟船到汕头载货返程时,也就顺便带回了汕头女子陈秋琴做新娘。纪经亩的家在九条巷30号,这是带有一大片院落的平房,为维持家计,纪经亩在自家庭院里办起了酱料作坊,取名“小家园”,生意一直维持到解放初期。

纪经亩除了维持家用外,很大一部分用来贴补开展南音活动的开销。“小家园”的屋前是块空地,每逢闲暇或黄昏饭后时光,这里照例聚集着远近闻箫弦之音而来的码头工人,一天的劳累便在一片浅吟低唱中消解,这时候,纪经亩往往陷入一阵怅然的思索之中。

1938年,厦门沦陷,落入日本人手里,社会瞬间一片萧条,人们惊恐不安,不安定的消息满天乱飞。由于时局的变迁和经济压力,“集安堂”的艺人们自顾不暇,无心切磋南音技艺,弦友流离,“集安堂”到了散馆的最危急时刻。纪经亩挺身而出,自荐当了“集安堂”的负责人。他把家中经营“小家园”酱油的事务,全托付给了妻子,自己一头扎进了研习、传播南音的事业之中。

厦门“集安堂”在海外广交朋友,海外的知音路过厦门时,都要来朝拜这个南音圣地。20世纪40年代,他还与洪金水、吴深根、吴萍水、薛金枝等人主持为“胜利”“百代”等唱片公司灌录南音唱片三十片,是我国保存最早的南音录音资料之一。

抗战胜利后至1949年, 为了南音事业的生存和发展,他携一把不离左右、刻有“鹏飞”二字的琵琶前往新加坡、马来西亚、印度尼西亚等国以及中国台湾地区进行艺术交流,切磋技艺,讲学,被乐友同道尊称为“琵琶国手”“南乐泰斗”,赢得南音同行的高度称赞。

解放初期,艺人们的生活很困难,一时处在彷徨之中,谁也看不清今后前景究竟啥模样。为了保护这一批艺人,纪经亩出面组织他们“生产自救”。于是在外厝埕,今厦门台湾街5号租了个场子, 拼湊了几副桌椅,搞起了南音茶座,成立厦门“金风”南乐俱乐部。但是,门庭生意一直很清淡,几十个人的场子,往往只有三两个客人,开张一段时间后,他们连房租也付不起,房东老催着房租。