一、史海钩沉

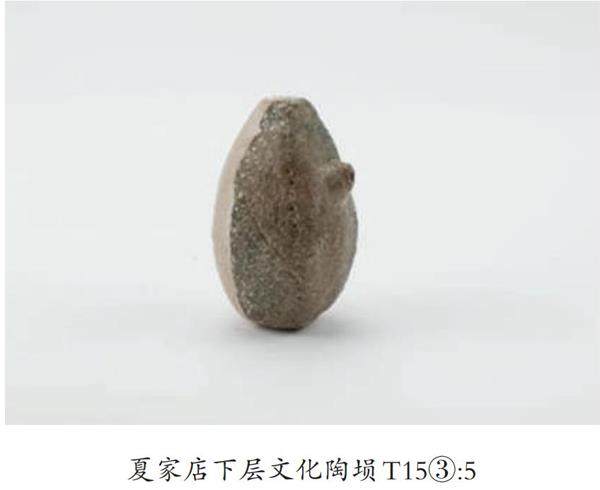

夏家店下层文化因发掘于内蒙赤峰夏家店而得名,属中国北方早期青铜文化,在该文化的核心区——内蒙古赤峰、辽宁朝阳两地发掘出隶属夏商时期乐器——陶埙,作为辽西地区出土的青铜时代乐器文物,所出土陶埙(文物编号T21③:28)为该地区中国古代音乐史学的研究提供了实物资料。且该文化区音乐史料记载甚少,致使夏家店下层文化乐器面貌模糊不清,成为深入研究中国夏商时期音乐文化的薄弱环节。夏家店下层文化陶埙作为东北地区仅见的、年代最早的陶埙实物,为中国北方地区的古乐器研究提供了极有价值的实物资料。

(一)陶埙溯考

陶埙,陶土烧制而成,闭口吹奏乐器,边棱气鸣,八音分类中从土。作为我国传统乐器,陶埙出现时间很早,在原始社会就已产生,是先民在生产劳动中摸索创造出的乐器,最初是为了狩猎,用一种名叫“石流星”的工具打击猎物,将土制泥球部分挖空,系上一根绳子投射猎物,泥球在飞行的过程中空气穿过腔体发出声响,产生悦耳的声音,因声音动听,人们将其不断完善,逐渐用来吹奏,演变为纯粹的乐器。《庄子·齐物论》:“子游曰:‘地籁则众窍是已’”,制作中以土为基本材料,加水揉和并进行塑形,再放入火中烧制锻造。最初埙的发声凭借自身内部的腔体结构与风声配合,形成天地间的自然声响,而后不断改进,形成多音孔的吹奏乐器,陶埙古朴沧桑,音色朴拙抱素,取自自然之音,后被人们称为大地的母音——地籁,认为陶埙是最接近道家中“地籁”的乐器,埙所吹奏出的深邃悠远的音韵,也表达出了古人旷古不移的天性。出土陶埙时间最久远的为浙江余姚河姆渡遗址出土,距今约7000年,该陶埙只有一吹孔,并无音孔,通体鹅卵形;1979年,考古学家在陕西仰韶文化姜寨遗址的出土物品中发现四枚陶埙,相比河姆渡陶埙,这次所出土的陶埙增加了音孔,为一吹孔和一音孔,演奏时可以模仿出鸟类叫声,声音清亮,能演奏多个乐音。

最原始的埙无音孔,只有一吹孔,随着社会的进步,陶埙不断变化,音孔也随之增加。殷商时期,陶埙已经发展到五音孔和六音孔,对音乐的表现能力大幅度提升,直至秦汉时期,陶埙已经作为重要乐器在宫廷中使用,并根据仪式的不同被分为雅埙和颂埙,二者都在宫廷音乐中使用,但形体上却有所不同,大如鹅卵者,谓之雅埙,用于雅乐;小如鸡子者,谓之颂埙,用于雅乐之外(《三礼》)。先秦时期就已有学习陶埙的专门机构,也有相关的乐官对其进行传授。《周礼·瞽矇》记载瞽矇的职能是“掌播鼗、柷、敔、埙、箫、管、弦、歌。讽诵诗,世奠系,鼓琴瑟。掌九德六诗之歌,以役大师”,瞽矇就是专门教授陶埙的乐官。《诗经》中记载,“天之牖民,如埙如篪,如璋如圭,如取如携”(《诗经·大雅·板》);“伯氏吹埙,仲氏吹篪”(《诗经·小雅·节南山之什·何人斯》);“埙,立秋之音,万物熏黄也,埏土为之”(《旧唐书·音乐志》);“埙,喧也,声浊喧喧然也”(《白虎通·礼乐》)。众多古籍对埙均有记载,可知埙在我国古代音乐生活中的受众之广。

据考古发掘报告显示,在我国出土众多的陶埙实物中,距今较早的为浙江余姚河姆渡的一音孔陶埙和西安半坡仰韶文化遗址的哨形陶埙,通过放射性碳14测定,均为距今6700—7000年前新石器时代陶埙。李纯一先生在《原始时代和商代的陶埙》一文中曾提到,关于我国最古老的陶埙之一,是被称之为“原始陶埙”的出自西安半坡仰韶文化遗址的“口哨”,这两个陶埙在形制上略有差异,二者外部形状如橄榄,两端较尖,中间较鼓,不同的是两个陶埙的吹孔位置,一個吹孔在顶端,一个吹孔贯穿上下两端,将其和后世成熟的陶埙相比较,吹孔在顶端的陶埙形制更为贴切,所以人们将其称之为“原始陶埙”。