在西伯利亚高原的西南方,邻接蒙古国边境的地方是亚洲大陆的中心。历史上,它被叫做“唐努乌梁海”,在唐朝到清朝这一千多年间,这里曾是中国的藩属国,匈奴、鲜卑、突厥、回纥、蒙古等民族都曾来过这里,现如今,那里属于俄罗斯联邦,被称为图瓦共和国。

而距离图瓦共和国约一万公里的地方,中国新疆阿勒泰地区,同样有着图瓦人聚居生活的地方。那里有仅存于世的三个图瓦人村落,分别是禾木村、喀纳斯村以及白哈巴村。图瓦人目前在中国仅存不到3000人,他们以游牧和狩猎为生,坐拥“最美”的山川,享有“最甜”的河流。

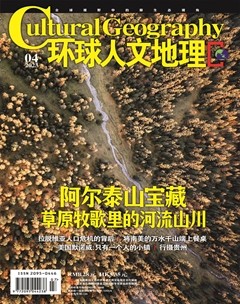

仅存于世的图瓦人村落之一图瓦人的“世外桃源”

翻越新疆中部的天山山脉,向北出发,到达阿勒泰地区。西北至东南走向的阿尔泰山脉横亘于此,其南坡气候受到山地抬升的影响,降雨量相对丰富,造就了地表径流充沛、林木茂盛和草甸丰厚的地域环境,图瓦人聚居生活的禾木村,就坐落在这样的地貌环境之中。

南北走向的山岭与东西两侧夹峙,围绕着相对开阔的亚高山草甸阶地,其西侧的禾木河汇集高山融水,自北向南蜿蜒流淌,滋润着两岸的森林草场,禾木村坐落在河流东侧的阶地上,村落中木屋民居状若天空繁星点缀在草甸之上。阿尔泰山区丰富的森林、牧草和溪流等动植物资源,造就了生活于此的人们以狩猎与游牧为主。

禾木村是我国境内3个图瓦族人聚居生活的村落之一,另两个图瓦村落喀纳斯村和白哈巴村也位于阿尔泰山区,具有相同的生产生活方式和类似的周边环境,而禾木村是其中规模最大、距离最远的村落。

禾木村的木屋民居建筑是其最为显著的特点。这些房子被当地牧民称为“木刻楞”,全屋没有一颗钉子,也不用地基,造型古朴自然。修建木刻楞的建筑材料都取材于当地的木材,两个男性牧民协同劳动,仅需两到三天的时间和简单的劳动工具就可以完成主体建筑。每层木头中都填满了厚实的干苔藓,紧紧粘合上下两层的木头,以起到吸潮保温的作用。

喀纳斯冬季漫长,雨雪丰沛,为避免积雪压塌房屋,木楞屋的房顶通常采用尖顶三角形的结构,积雪在房顶积攒到一定程度,便会顺着斜坡滑下来,落在房屋两旁的沟壑之中。小小的木刻楞,体现的是图瓦人源于生活的智慧。

千百年来,富有传奇部族历史的图瓦人与这片雄浑秀美的青山绿水和谐相依,创造了丰富的民族文化。他们善骑射、滑雪,民风豪爽强悍。多信奉藏传佛教和萨满教,也较完整地保留着古老的部落氏族观念和宗教信仰,每年都要举行祭天、祭湖、祭山、祭鱼、祭火等宗教活动。在节庆方面,图瓦人可以说是兼收并蓄,既欢度蒙古族传统的敖包节,也庆祝汉族人的春节和元宵节,还有当地独特的邹鲁节。

在图瓦人的家中做客,肉与酒是绝好的搭配。大块吃肉,大碗喝酒是这个族群的底色。酒是用牛奶制成的纯奶酒,图瓦人家夏季放牧,奶源充足,主妇们用最原始的方法,将牛奶发酵成奶酒,装入木桶待用,三碗下肚,便是头晕目眩,如同脚踩棉花,飘飘欲仙。

随着我国旅游业的发展,曾经隐匿于山林中的禾木村逐渐成为游客争相前往的旅游胜地。图瓦人的生活也发生了变化,他们意识到自己传统文化的重要性与珍贵性,开始由无意识传承图瓦文化发展到自觉性维护、传承并传播传统文化,图瓦本土文化借由这场东风,重新获得了“新生”。