漫步在普罗夫迪夫大街上,在某赌场的拐弯处,一个头戴狐皮帽子的女人闯入我的视线。

但那是一个打扮入时的女子,不是农夫。

1922年,一顶保加利亚农夫头上的狐皮便帽,曾经启发了历史学家汤恩比开始构思其著名的《历史研究》。在这位历史学家看来,这顶帽子像极了2000年前另一位历史学家希罗多德笔下薛西斯军队戴的帽子,并借此阐释了他对历史广袤的连续性的见解。

事实上,作为欧洲连续存在的最古老国家和城市,保加利亚和普罗夫迪夫都是历史广袤延续性的最佳注解。色雷斯人、罗马人、突厥人,走马灯般来来走走,为这里镶嵌上一层又一层历史印记。

希罗多德笔下的狐皮帽,其实是戴在波斯大帝的色雷斯雇佣军士兵头上的。这些让罗马人都闻风丧胆的色雷斯士兵,精于近距离搏杀,是巴尔干山地上最早的居民。

近一个多世纪,古代色雷斯时期的文物不断重见天日。在我们下榻的普罗夫迪夫市中心的酒店附近,就有目前保存最完好的古罗马大剧场。在现场参观,宛如置身一个正在进行中的考古挖掘现场。随处码放的大理石碑刻、台柱以及影像设备,模糊了考古现场和戏剧舞台的边界。

酒店大堂,一位女子在演奏里拉琴。琴声如诉,观众围坐倾听,俨然是油画里吟游诗人俄耳甫斯作乐,草木万兽动容之态。那俄耳甫斯,却也是色雷斯人,去黑海王国寻金羊毛。英国旅行作家帕特里克·弗莫尔在《破碎之路》里,有一段描述竖琴和羊毛的文字。弗莫尔曾在1930年代有过一次自西向东丈量欧洲大陆的壮游,这段描述发生在普罗夫迪夫街边的羊毛 坊。

“阳光从篷子的缝隙照下来,在碎石路上留下半明半暗的光影。堆积如山的羊毛堆上,起毛工人把粗梳羊毛的工具置于羊毛上方约三码处,这是一张弓弦紧绷的弯弓,形状像《圣经》里大卫在扫罗面前弹奏的里拉琴。”

梳羊毛的弓让弗莫尔联想到里拉琴,而阳光下堆积如山的羊毛,却把我的记忆拉回到一对传奇的艺术家伉俪—来自保加利亚的万曼先生和来自中国的宋怀桂女士。

万曼先生1950年代来华学习艺术,师从黄永玉、沈从文等老师,并遇上了日后成为中国时尚教母的宋怀桂。万曼把中国艺术家带入全球艺术版图,是中国纤维艺术的开创者。他带的学生如梁绍基先生,前两年在上海举办众人皆知的“蚕我我蚕”个展,依然是这个领域的延伸。万曼的很多壁挂作品,其早期艺术经验都取材自家乡保加利亚的羊毛手工业和拜占庭文化。

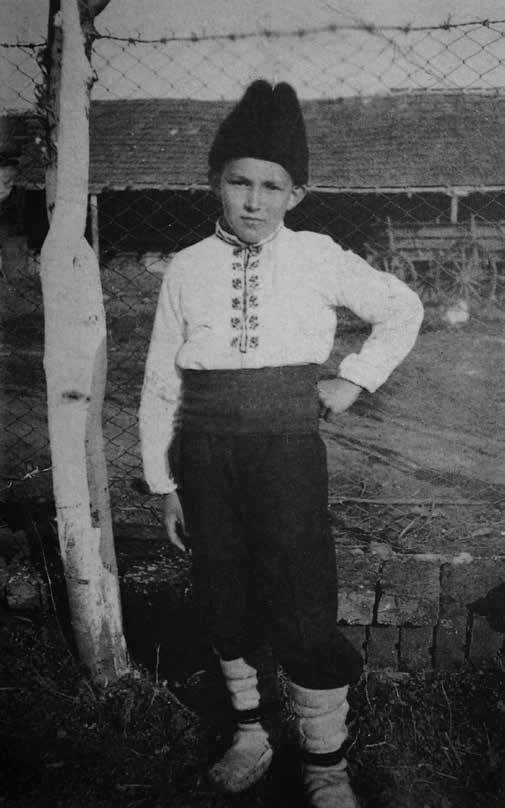

后来,我有幸见到他们的女儿宋小红,获赠一本母女俩为早逝的万曼先生制作的画册。画册里,一张万曼先生孩童时代的肖像照片让人印象深刻:小家伙身穿nosiya(保加利亚民族服饰),歪着头叉着腰,脚踩鹿皮靴,头上戴着一顶羊毛毡帽。