三、开启新生

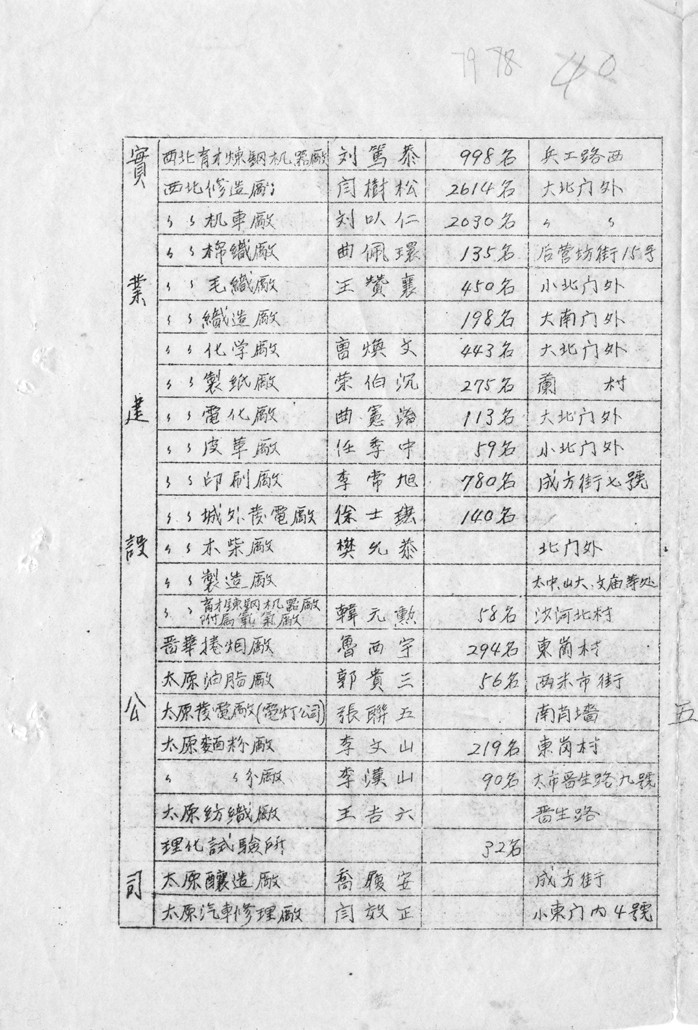

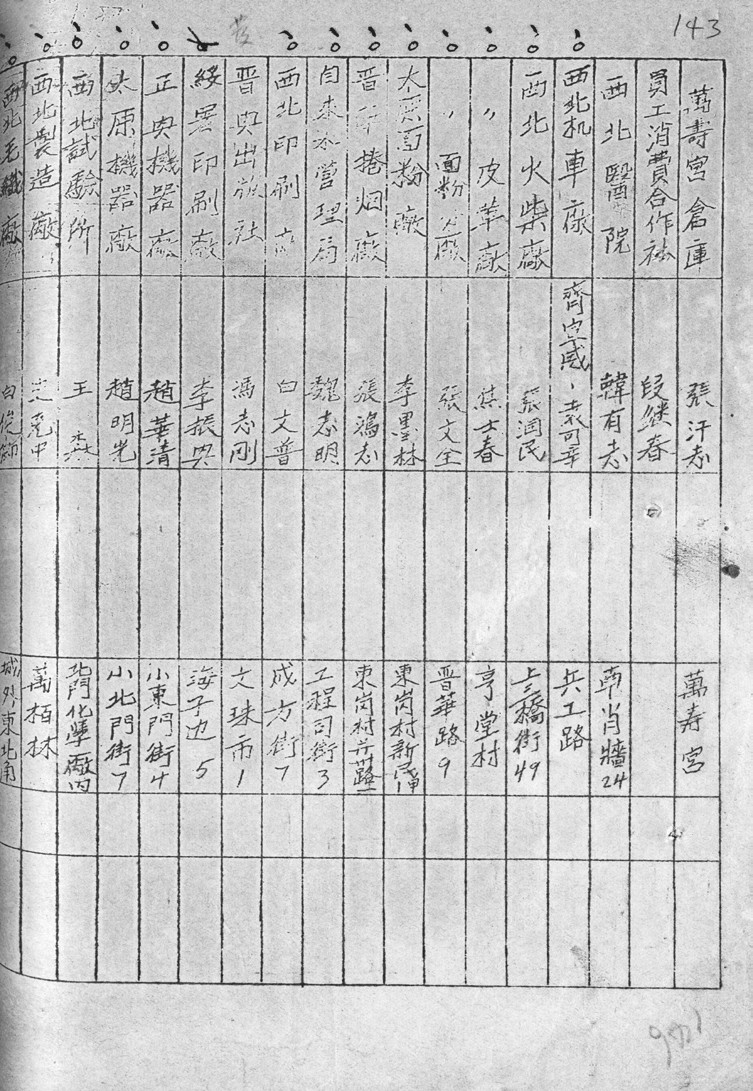

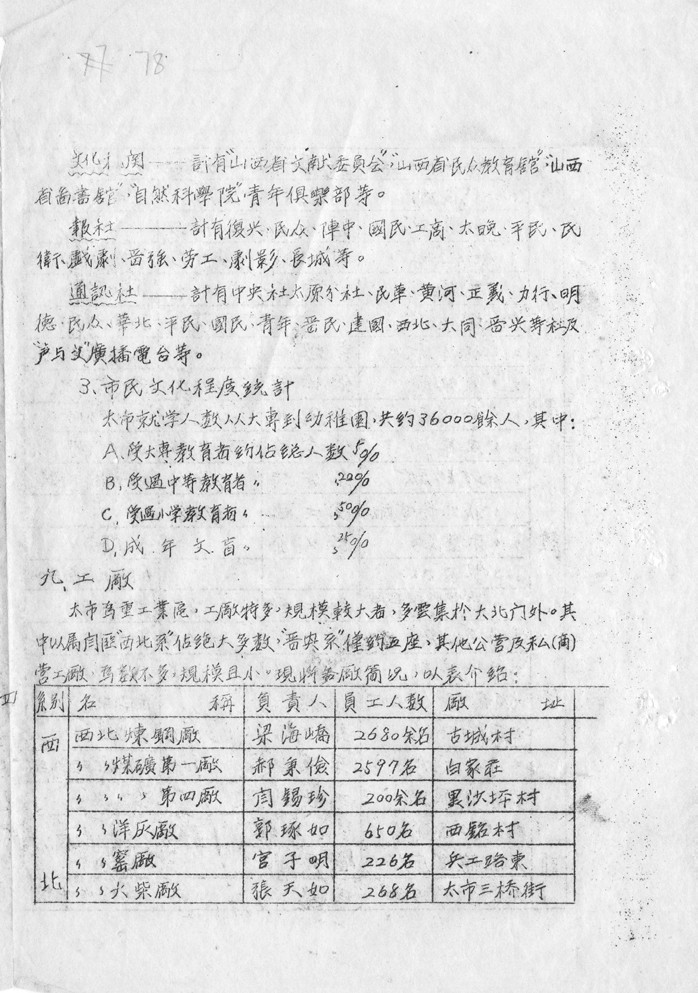

1948年10月15日,中共中央华北局发布《关于接管太原的决定》,要求“敌产接管工作,由军管会统一领导,第一步不变更原有秩序……并在可能与必要条件下尽先复工……在技术、管理人员及工人中,应及时宣布原职原薪”。为便于进城接管,太原市军管会要求“选择对太原情况熟悉的人员(部分了解者亦可),造具名单”,定期研究收集的有关太原的各类材料。晋中区党委城工部根据多方收集的信息,编印了《太原市概况》《太原市工厂概况》等资料。从中不难发现,相较于跻身西北实业公司序列、实力雄厚的西北印刷厂(1949年初改为西北化学厂第四分厂),艰难求存的晋兴出版社甚至没有引起公营工厂调查人员的注意,仅在文教类别中提及晋兴通讯社。接管工作展开后,各组很快发现事先了解的情况不够详细准确,如《太原市概况》中统计的规模较大公营及私(商)营工厂55家,工业接管组实际接收65家;事先统计西北印刷厂员工多达780人,而实有仅180人。晋兴出版社也是在接收过程中发现的,接收方为工业组冯志刚等人,而非新闻组人员。其后,迅速复工复产。

《太原市志》(第三册)记载,1949年10月,晋兴出版社与西北印刷厂合并,组建山西省印刷公司。《太原市志》(第六册)则记载为,1951年起,太原市经过一年多时间,陆续将原西北印刷厂、晉兴出版社、太原绥靖公署印刷厂、同蒲铁路印刷厂在内的20多个印刷厂合并为山西省印刷公司,1952年5月又改称太原印刷厂。笔者查档发现,该厂在1950-1951年初称山西省印刷公司,1951年改称太原印刷公司,1952年5月后称太原印刷厂,与《太原市志》两处记载基本吻合,修正了其1951年合并为山西省印刷公司(实为太原印刷公司)的错误。

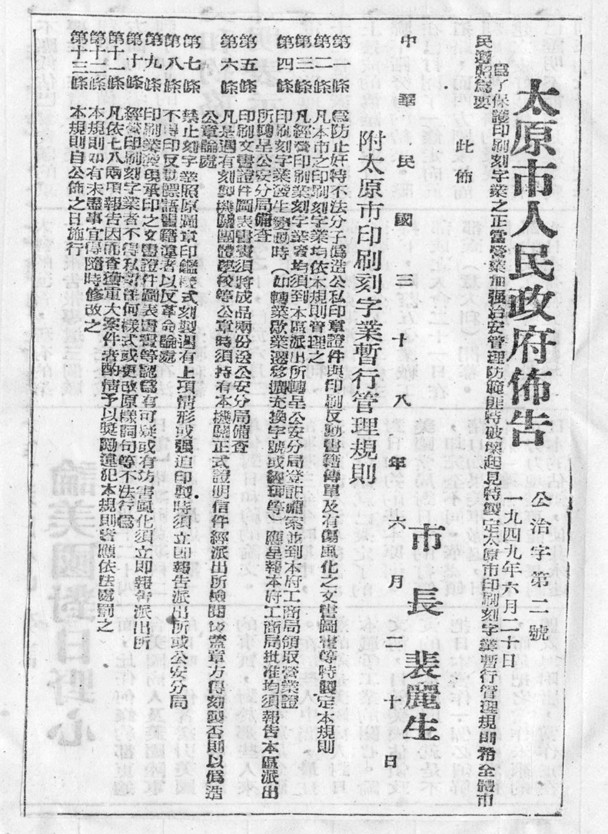

1949年6月20日,太原市人民政府发布《太原市印刷刻字业暂行管理规则》,对印刷业实施特许经营,要求“凡经营印刷业刻字业者均须到本区派出所转呈公安分局登记备案,并到本府工商局领取营业证”。1952年,太原印刷厂合并解放印刷厂后,正式申领新的营业执照。12月18日,太原市公安局给太原印刷厂颁发了特种营业许可证,厂址设在原西北印刷厂所在的城坊街7号,晋兴出版社全面开启太原印刷厂的崭新时代。

期间,太原市财委1951年10月24日会议决定,太原印刷公司“由(1952年)1月1日开始,按成本计算,接受承印太原日报任务,其印价由政府支付”,“太原印刷公司之利润原则上不移作别用,只用于发展印刷厂设备,提高印刷技术,支付报纸印刷费用”,初印1万份。

1953年“一五”计划实施,中央工业会议指示,“各厂矿企业单位应合并的就合并,应取消的就取消,集中一切人力物力财力进行有计划的重点建设”。当年山西省财委会议决定,太原印刷厂与山西日报印刷二厂合并组建新的太原印刷厂,全省规模最大、实力最强的印刷企业正式诞生。

持续的合并壮大与太原市的鼎力支持,使太原印刷厂迎来事业发展的黄金期。根据省工业厅统计资料显示, 1950年,太原印刷厂年产量和产值达到1950.81万印、130.791万元,不仅从战乱中恢复过来,还大大超越1947年。此后节节攀升,特别是1953年“一五”计划的实施与三厂合并的利好,使得1954年产量、产值分别达7603.119万印、532.83万元,同比增长69.84%和52.89%,约为1950年的4倍。整个“一五”时期(1957年除外)实现了连年增长,峰值1956年产量、产值达到11198.44万印、809.215万元,分别是1952年的3.6倍和4.2倍。“在第二个五年计划期间,生产又有较快增长,平均每年是16170万印,比1957年又提高63%”,骄人的成绩有力印证了“社会主义企业生产的优越性”。

太原印刷厂的发展壮大之路并不平坦。首先遭遇到机构融合问题,集中体现在干部职工的整合消化与教育改造上。短短五年经历几轮合并,先后整合大小印刷厂20多家,干部职工由起初不足200人壮大到1956年的1054人,因此,“首先在干部方面是有剩余的”,有幸借着国家“一五”建设的东风,“往外调了一大批干部,厂长、副厂长各1人,科长6人、副科长2人,一般干部20人”。1952年,本着精简节约、适应生产的原则,太原市工业局重新核定太原印刷厂行政机构编制为73人(其中厂长1名、副厂长2名,报纸部3人、完成部4人、铅印部5人、彩印部6人、秘书科9人、材料科7人、劳组科5人、会计科9人、经营科12人、生产计划科8人、工程师1名、秘书1名)。加上党工团干部,1953年上半年实有干部171人,其中厂长级6人,科长副科长、车间主任副主任级34人,一般干部131人,非生产人员比例达到历史极值25.42%。按照政治表现和工作能力,干部大体可分三类:“第一类是转过来钻进去的表现、工作积极热情、能在工作中想办法出主意积极完成工作任务者”28人(占17%),“第二类是思想上愿意钻,但是钻的方法不够没有钻好者”104人(占63%),“第三类是从思想上根本就没有想办法去钻,而且对工作不积极去干反而闹情绪者”33人(占20%)。