随着电影《阿凡达2》和《流浪地球2》的先后上映,人类意识的数字化与转移,又一次成为热度科幻话题。

在《阿凡达》(Avatar①)第一部中,男主角作为人类伤残退伍兵,通过睡眠舱的脑机接口,将自己的意识“附身”在一具混有外星智能种族“Na'vi”基因的“化身”之上,将其当作血肉傀儡操控,从而完美融入异星的生态环境。随着他与化身的联系越发紧密,结局时,身负致命重伤的男主角直接把自己的意识完全转移到那具“化身”躯体之中,成为一名“外星土著”。

而在《流浪地球2》中,面对太阳即将毁灭的灭世天灾,人类除了毅然决然地开始“流浪地球”计划,也尝试着将人类的意识以电子数据的方式加以保存、运行,作为应对天灾的另一种出路。

“意识上传”作为经久不衰的经典题材同样有着作为幻想基础的科学原型。这看似科技版“移魂大法”的科幻构思,在现实中究竟几分科学、几分幻想?

一、移魂有术

首先,“意识数据化”的最大前提,就是哲学方法论层面的“一元唯物论”。也就是说,必须先承认人类的思维本质都是大脑内神经元网络的电化学活动。只要能完美重现原本信息运行模式,即使更换运行的“载体”也无关紧要——就像一篇文章不管是用墨水誊写在宣纸上,还是用像素格显示在屏幕上,其内容本身不会受到媒介的影响。

然而,这样的思想在相当长的时间里都是极度非主流的。20世纪之前,几乎所有的人类文明都不约而同地将肉身和灵魂视为两个高度分离的概念。哪怕是身处欧洲文艺复兴之中的哲学大师笛卡尔,虽然已经意识到人类的机体本质上不过是一台极其精巧复杂的机器,但当时有限的生物学和医学,使他完全无法想象大脑究竟如何从生理结构上为人类燃起智慧的火光。因此,这位奠定整个西方近代哲学“坐标原点”的伟人,最后依然将世界观定为了精神与物质平行存在的“二元论”。

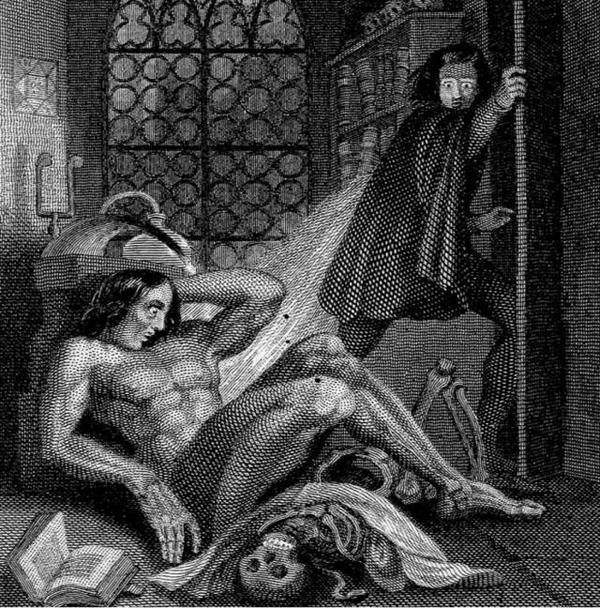

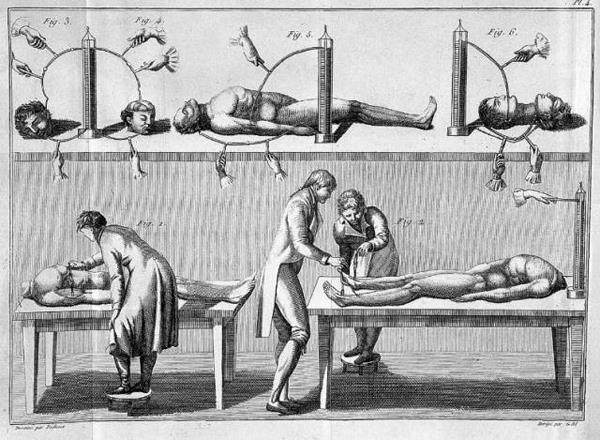

正是因为这样的“上梁不正”,写于1818年的科幻小说开山经典《弗兰肯斯坦》,只能参考早期电生理学研究,将青年科学家弗兰肯斯坦复活“人造缝合怪”的过程笼统解释为用一阵电击为其赋予“灵魂”。

直到进入19世纪后期,随着各种实验技术手段的发展,科学研究者们才真正确认了人类意识的“物质”本质。“神经科学之父”卡哈尔,运用脑组织显微切片染色技术,确认了大脑的神经活动来自大量彼此连接的神经细胞——神经元。之后,神经科学研究者和神经外科医生们,通过动物实验与观察临床脑损伤病例,逐渐摸清了人脑各个结构的功能划分。1960年前后,科学家大卫·休伯尔与托斯登·威塞尔利用植入实验动物大脑皮层的微电极,记录了其中的神经元电活动,再分析这些电活动与外部刺激、行为之间的关联,最终描绘了大脑如何以神经元连接通路实现环境认知的基础框架。

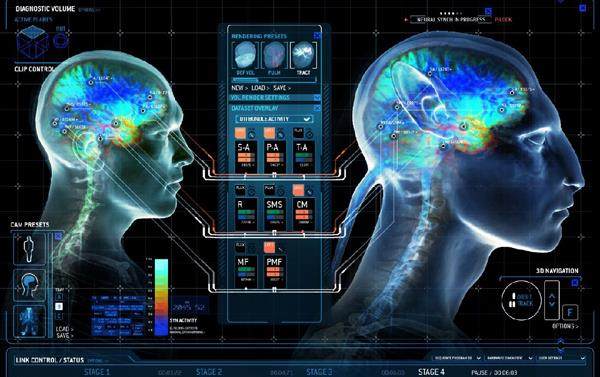

至此,人类已经完全确认了自身意识活动的物质基础。接下来,就要搞清楚具体的运行机制了。这也是“意识上传”的第二步:完成对大脑神经活动的全面记录与解析。

人类的大脑中,有大约八亿个神经元,这些神经元伸出神经纤维彼此连接,又制造了百倍于自身数量的连接节点。如此繁复巨大的神经网络,是目前任何技术都无法完整记录的。而想要在其他载体上完整重建一个人的精神活动,就必须充分解析所有这些神经元的连接结构和活动情况。

现实的问题就来了。我们用于记录神经元活动的电极,即便先进如马斯克的柔性电极阵列,也只能一次性记录数百个神经元,这相比于整个大脑的神经元总量只是沧海一粟。而能够记录全脑活动的功能核磁共振(fMRI),其空间分辨率又粗糙到足有一毫米,百倍于神经元十微米的胞体直径。同样,头皮电极也只能提供这种提示一个脑区的整体活动情况的脑电图,根本无法精确描述其中神经元的细微状态。