“不要恐慌!有序撤离!”广播中,部长声嘶力竭地大喊。

伴随着闪烁的红色警示灯和急促到让人喘不上气的防空警报声,人们四处奔逃,部长这句话没有产生任何作用。

“演练怎么演的!有序!混乱只能更慢!一二到一出口,三四到二出口,五到三出口,其他也到三出口!”部长继续在广播中喊道。

纷乱的人群中终于出现了一小群排着队的人。

紧接着,秩序的浪潮在人群中扩散,让情况可控了许多,疏散速度也变快了一些。

“有序撤离!不然谁也跑不掉!”部长又说了一遍,然后把麦克风关上,准备随人流一起撤走。

“部长先生,”看到部长走出广播室的门,一个声音响起,定睛一看,是特别行动组的某成员,“我们在警报响起时就开始了搜查,但并没有排查出什么危险。”他向旁边的窗口指去,天空干净得没有一丝云彩,正午的骄阳射下阳光,刺得人有些睁不开眼,“而且除了我们之外,旁边的建筑都没有响起防空警报。”

“先疏散吧,以防万一。”话音刚落,部长就被拥挤的人流挤向了三出口。

十五分钟后,所有人都抵达了最近的防空洞。

“谁拉的警报?!谁拉的?”部长对着人群大吼,“根本没有危险,谁拉的?”

“外太空检查小组全员做出的决定。”一个发抖的声音从人群中传出。

“外太空探查小组?你们怎么想的啊!为什么外太空的事要拉防空警报啊!”

“我们发现一个以极高速度接近的物体,已经到达了木星……这是我们能探测的最远距离,所以才拉的。”

“我十分不能理解!防空警报是干什么用的?防空袭的!一个外星飞船跑过来空袭我们?什么想法!现在国际局势紧张,防空警报为的是防止他国空袭我们,不是干这个用的!”

外太空探查小组组长默不作声,搓着手指。

“都回去吧。没事了,白搞这半天,浪费不少时间。”

人群又变得嘈杂起来,开始很不情愿地往防空洞出口挪动。部长把外太空探查小组的组长叫了过来。

“你不用紧张,至少现在不用。当务之急是你先说清楚,那个‘以极高速接近的物体’飞抵木星是怎么一回事?”

“电脑上显示的,具体我还没看,当时脑子一热就拉了警报。”

“你说那个东西以极高的速度接近,那么大概要多长时间会到达地球?”实际上,“脑子一热”和“全员做出的决定”的说法很明显自相矛盾,然而部长没有去追究。

“还有十分钟。”组长又看了一下手上的仪器。

“十分钟……”部长喃喃着,僵硬地朝着部门的办公楼走去。

进入办公室,电脑上出现了几封紧急邮件的提示。部长点开了最上面的那封邮件,邮件向他询问了有关这个外星飞船的事情,发自一个观测站点。第二封邮件发自当地政府,也问了这件事,其他几封内容都大致相同。

部长长出了一口气,站起身,“先不管这些,带我去监测站。”

两人一路小跑到了站点。

“怎么样?还有几分钟?情况有没有变?”

“应该还有三分钟,但是它好像减速了,现在在小行星带前面,感觉要么就是想在太阳系进行考察,要么就是有什么特别的目的,不太可能是路过,他们的航线没有变。”

“得通知一下上面。”说着,部长拿出了随身的通讯器,“这种事曾经发生过吗?”

“没有,至少我没听说过,也没遇见过。我建议现在往可能降落的地方派些人,否则容易出问题。”

“好,我们也赶过去。”

两人乘坐应急空轨向推测降落点的新中心大厦附近驶去,令人欣慰的是,由于新中心特殊的战略地位,它已经成了一个快捷站点,这大大缩短了所用时间。

仅仅十分钟,新中心大厦一千多米高的身躯就矗立在了两人眼前。不得不说,尽管已经来过很多次,但这高耸入云的大厦还是让人肃然起敬。向四周看去,有许多政府官员和研究人员已经来了,正在等待着外星飞船,甚至还有几个不知从哪儿得到消息的记者已经架起了相机。

“现在飞船是在减速,肯定要降落在这里,没跑了。”组长低声对部长说道。在他说话的时候,一个连队的士兵到达了这里,他们开始封锁周边并驱散看热闹的人。

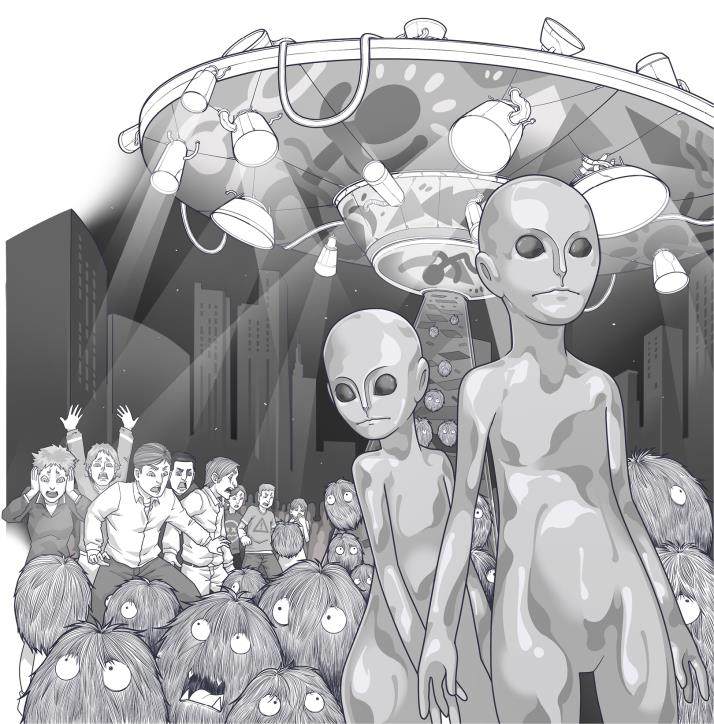

突然间,一个人大喊“快看!”并手指天空,顺着那方向看去,是一束有些刺眼的光,那光还在不断放大,变得更亮。出于本能,人们向后退去,但都还仰头望着天。若不是士兵们维持秩序,这里一定会发生踩踏事故。

飞船靠得越来越近,近到人们能够看清它的真面目:飞船五颜六色,闪烁着许多不知用途的灯,这些灯光也是一样的五彩斑斓。部长揉了揉眼,再定睛一看,飞船的样子没有变,只是又变大了一些,所以能看到它上面还有许多奇特的图案和文字,尽管上面画的是什么他看不出来,但可以很明显地看出这幅画的艺术特色——充满……童趣?

飞船慢慢下落,还在不断降速,但发动机并没有任何声响——至少看上去是这样。看得出来,他们要进行软着陆,而且将会非常平稳。飞船上的五彩灯光和图案看得更加真切了,怎么都不能相信这是一艘正式的外交飞船。部长甩甩脑袋,努力思索:生物对颜色的刺激十分敏感,七彩的灯光可能表示着这艘飞船非常重要,而图案则可能表示着人类目前理解不了的东西。