每座城都有故事,却非每座城都有历史。

我的家乡是苏北的一座小城,石榴花香,沭水泱泱。它不常体会江南的歌舞升平,也少闻西北的变徵之音,南船北马的见识使得这方水土所育之人平添了几分豁达、包容、平和与中庸。

“太上,不知有之。”这是老子的一句话。内心笃实之人,无须外力支撑,所以,即便“不知有之”,亦得自为“太上”;而臻于“太上”,便平静自然,知与不知,丝毫于己无涉。吾为太上,不显于外,不示于内,不修于容,不达乎己。为无为,无为而为。

小城之人,或许一直默默跟随一种“太上”的信念而生存,不求他人“亲而誉之”,千年以来,俗事于世俗,于无为中修业修己。读书于晨起,熙攘于午后,叫卖于巷口,灶起于屋后。

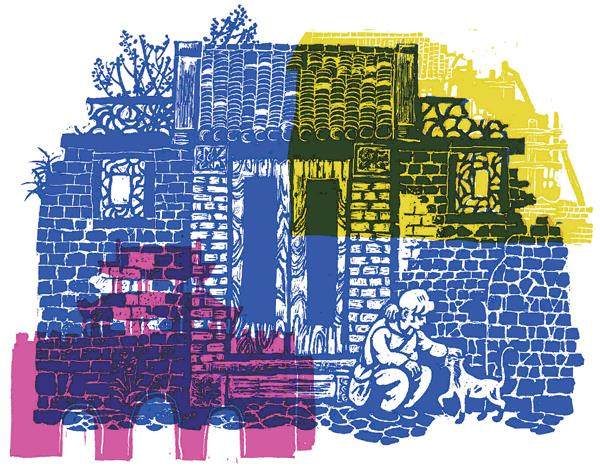

看,远处走来一人,西边老徐家的小妮子二燕放学了。军绿色挎肩书包在身后跳动,那节奏像是要跟上主人蹦跶的碎步。大人们常说,东关到西关,十里不转弯,小城的兴旺可都在这条路呢。二燕日日走这条路,却日日都有看不够的景。

拐进路口,头一家有个胖大婶。她那一头干练的短发打着发油,一丝不乱。二燕每次经过,都给她家的猫喂米花。二燕站在窗角,在窗沿上小心地撒下米花,然后看着猫咪轻踱漫步过来寻吃。有时看得久了,就把腰间的书包放在膝盖上,蹲下去托着腮帮子慢慢欣赏。一日,胖大婶听见脚步声,跨出门槛,看到一个小丫头蹲在自家窗沿边,一手摸着猫咪傻呵呵地乐,一手不时变换姿势压住放在膝上的书包。

第二天,二燕在窗沿下看到一个小板凳。起初不敢也不好意思坐,二燕还是或站或蹲,喂一会儿猫咪就匆匆走了。后来,二燕每天放学都要来这里坐一会儿,猫儿也每天早早地等着这个小主人。渐渐地,二燕每天离开时都要绕到后窗玻璃前向扎着围裙的胖大婶挥一挥手,大婶也会停下手里的活儿冲二燕笑一笑,点点头。再后来,猫儿死了,二燕的心空了好久,可是每天放学还是一样过来,在窗外挥一挥手。窗里的人还是会笑一笑,点一点头。

这一笑,就是十年。

往前走,是一排青砖碧瓦巷,灰蓝的屋顶鳞次栉比。一路过去,每隔十来米就是一家深院,一人多宽的廊道幽静深远。捉迷藏的孩子可以在这里尽情玩耍,他们躲进的或许就是同一片屋檐下的另一个空间。