高恒先生驾鹤西归已近三年了。作为与高先生相识长达33年之久、在同一研究室工作也有十五六年时光的晚辈后学,照理早该撰文表达追思之情,但是实话实说,我与高先生的交往并不密切,对他的了解更算不上深刻,用“淡如水”三字来形容我们之间的关系应该是最为贴切的。因此,每当想写篇吊祭文字的时候,总感觉无从下笔,尤其是不知从何说起。然而,令我感到奇异又困惑的是,每当我想放弃的时候,高先生的身影却又顿时清晰起来,简直是挥之不去。这又是什么缘故呢?思来想去,终于明白了其中的道理。

看来,这篇文字不能不写,而且还必须从头说起。

初识

第一次见到高恒先生是在1985年冬季,正值我在北大法律系读研二,导师蒲坚先生陆续邀请了好几位校内外知名学者前来作专题讲座。最先请来的是中国社科院法学所的刘海年先生,讲先秦和秦,前后两次,都是星期二上午。接下来的汉代请的就是高恒先生,也是两次。其他各大断代也请了几位老师:魏晋南北朝请的是本校历史系的祝总斌先生,两宋是我们几个学生跟着蒲先生去朗润园邓广铭先生家里拜会座谈,明代请的是当时还在中央政策研究室工作的杨一凡先生,清代请的是时任中国政法大学副校长张晋藩先生,民主政权部分请的是中国社科院法学所的韩延龙先生。

校内的两位先生不用派车接,校外的张晋藩先生有专车接送,杨一凡先生时年四十出头不用接,只有社科院法学所的三位先生是由学校派车,并由我跟车前往迎接的。不过刘海年先生我只接了一次他便执意不让再接了,坚持自己骑自行车过来。那年他49岁,家住崇文门,骑车到中关村路途并不算近。但他在交代了不让再接以后却又特别叮嘱说,下次高恒先生来讲时可一定要有车去接。这正是海年先生的风格。1994年他担任了法学所所长,正厅级干部,此前几任所长都是所里派车接送,只有他坚持自己骑车上下班。

高恒先生的第一次讲座是在12月3日上午。这天早上六点我就起床了,先到南校门外东边的北大车队叫上系里事先订好的一辆日本进口的皇冠轿车,顶着早高峰车流进城。

1980年代的北京老城区中心地带,蛛网蚕丝般密布着无数拐弯抹角的小胡同。高恒先生所住的康健胡同5号位于灯市口西街北侧,属于中国社科院众多家属院之一,就坐落在这茫茫小胡同海洋的深处,可谓闹市边缘的陋巷。本来在我的想象中,作为知名学者的高恒先生住得应该不会太差。没承想进来一看,与北京胡同里的普通大杂院没什么两样,靠着院门、紧贴着院子南墙的是两间北向倒厦子平房,与正房相比明显低矮了许多。这时候倒厦子的门开了,走出来一位男子,看上去有五六十岁的年纪,略显苍老。我走上前一问,果然是高恒先生。

一路上我与高先生没说上几句话,感觉他为人好像有点冷漠,或许是不苟言笑吧,总之与两周前接海年先生时的一路谈笑风生大不相同。高先生的课讲得也有点儿沉闷,不像海年先生那样声音洪亮,也不及韩延龙先生那样条理清晰。当然啦,也许是因为起了个大早的缘故吧,开讲未久我就昏昏欲睡了,到底他讲了些什么我几乎没留下太多印象,深深刻在我脑海里的印记倒是高恒先生的居住环境。

早在亲面高恒先生两年之前,我就已经闻知他的大名了。那是在1983年春季学期,我决意报考法制史专业的研究生,并开始准备起来。除去购买了几本中国法制史教材外,我还从自己就读的河北师范学院图书馆借来了一本《法律史论丛》,其中就有高恒先生的文章《汉律篇名新笺》。

当年读高先生的这篇文章,说实话,并未真懂,只是模模糊糊感觉这篇文章与当时读到的大多数法史文章不太一样。至于究竟哪些地方不一样,当时捋不太清。后来读书多了一点,加上祝总斌先生的指点,终于明白了“不一样”的所在:大多数法史文章基本上都属于介绍或叙述,提不出自己的新观点,亦即超不出前人既有的研究成果,从某种意义上说是人云亦云。高先生的文章则不然,大都有辨析,有批驳,有考证,有论说,不再是简单的综述或者变着法儿地转述前人的成果,而是努力阐发自己独到的研究心得,提出不同于以往的新颖见解。按照祝先生的说法,这样的文章才能称得上是“研究”。用这个标准来衡量一下当今法史学界那些浩如烟海的“研究”成果,达标合格的能有几何呢?

“具有划时代意义的论文”

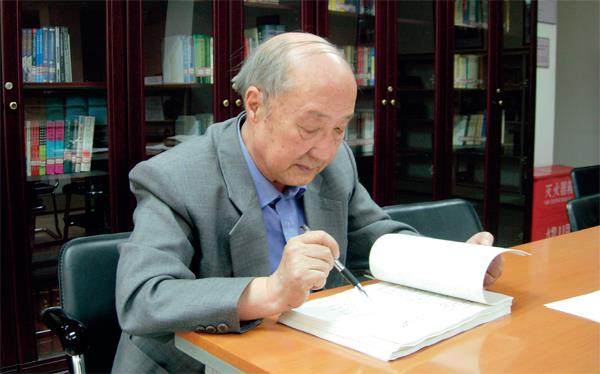

1987年8月研究生毕业后,我分配到了中国社科院法学所工作。当时的法学所就坐落在沙滩北街15号现址,总计有6个研究室,即法理、法制史、宪法、刑法、民法和国际法。我是8月3日那天一早冒雨骑车报到的,我所在的法制史研究室共有两间办公室,室主任韩延龙先生让我在南楼二层的办公室办公,并将一张靠南面窗的办公桌指定给我,还有半个书架也归我使用。我的后面就是高恒先生的办公桌。

我刚到法学所时,室里年龄在50岁以上的老先生共有6位,论年齿依次是吴建璠先生、高恒先生、韩延龙先生、俞鹿年先生、常兆儒先生和刘海年先生。吴建璠先生年龄最长,学问基础最深厚,社会地位也最高,常有各种公务和应酬,法史研究只是副业,偶尔为之。韩先生一度身体不好,后来担任中国法律史学会会长,全身心致力于学术组织工作。常先生查出肺癌后,做了手术,未久便去世了。海年先生在我到所后第二年就担任了副所长,后来又出任所长,忙于所务,不常来研究室。