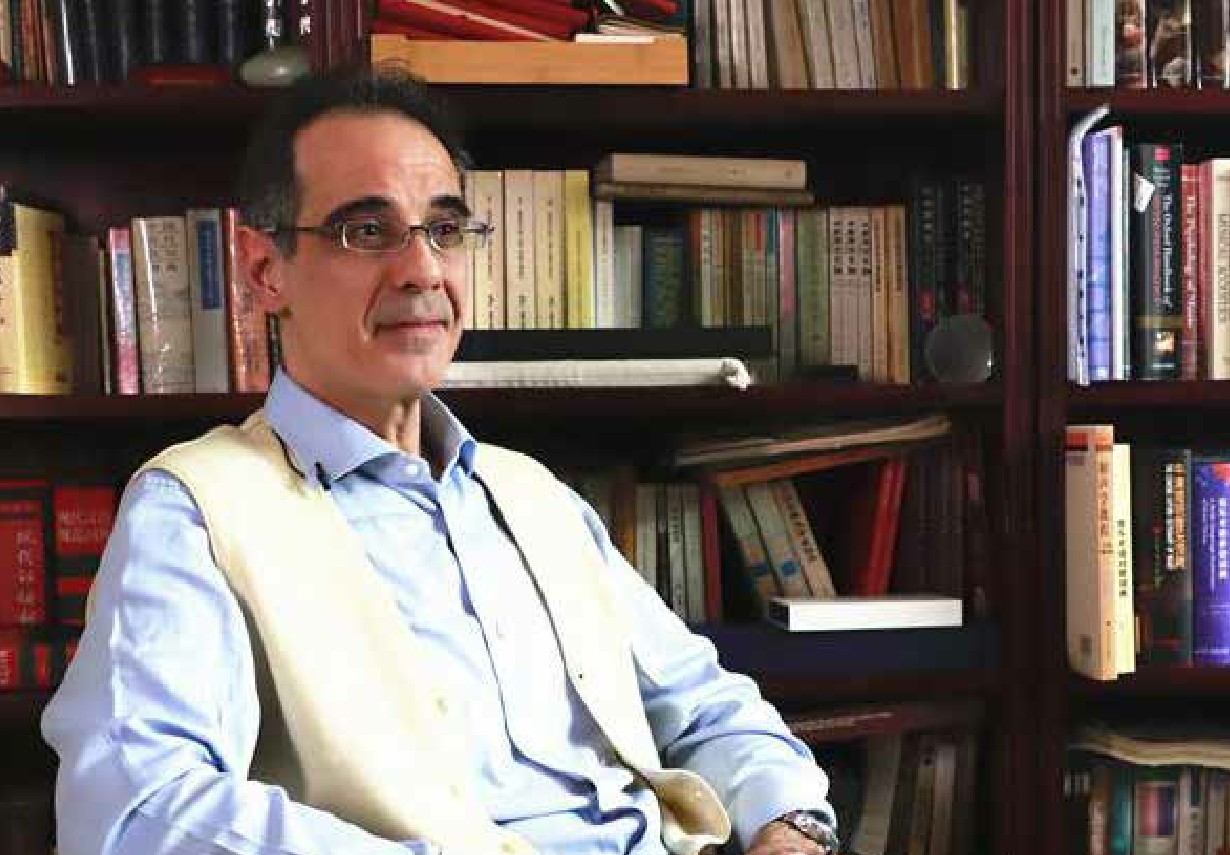

国之交在于民相亲,民相亲在于心相通。中国和意大利两国之间的文化交流源远流长,近年来更是遍及诸多领域,合作成果丰富。近日,意大利驻华使馆原文化参赞孟斐璇(Franco Amadei)接受中国网记者专访,回首历史,也回应当下,从典型人物谈到世俗趣事,好似铺开了意大利与中国交流交往的巨幅时空画卷。

马可·波罗:让欧洲普通人重新发现中国

历史上,在中意两国往来的过程中,马可·波罗(Marco Polo)、利玛窦(Matteo Ricci)等一批意大利人做出了重要贡献。

孟斐璇笑称,他在中国待了30多年,“好多中国朋友一听我是意大利人,那第一个想到的就是马可·波罗,第二个,不少的中国人跟我提起利玛窦。”很多普通中国人也了解马可·波罗和利玛窦,这让孟斐璇感到非常荣幸。

孟斐璇认为,这两位在中意两国交往史上都比较重要,“马可·波罗来中国的那个时代是元朝。那个时候从意大利要跑到中国可不是一件容易的事情,也很危险的。他是一个很聪明、很勇敢的商人,但不是一个知识分子,他没有很深的文化底子。”

马可·波罗因为外国人的身份,在元朝享受了一些特殊的待遇,他回国以后将自己的所见所闻记录下来,这就是《马可·波罗游记》。孟斐璇认为,“这本书呢,里面有一些不是完全属实的情况,但也有很多内容确实符合当时的情况。最关键的是,欧洲在那个时代关于中国什么都不知道,什么都不懂,只是听说有这样一个伟大的国家很富裕,而且也看过古罗马的一些记载,讲中国如何如何。所以他的这本游记起到了非常大的作用,整个欧洲特别喜欢他的这本游记,从这个角度来说,马可·波罗做出了重大贡献。”

“《马可·波罗游记》不是一个学术著作,所以普普通通的人也爱看这本游记。古罗马时代依靠丝绸之路了解中国,这本书让中世纪之后的欧洲普通人重新发现中国。”孟斐璇说。

利玛窦+罗明坚:传播儒家思想 启发启蒙运动

谈到利玛窦,孟斐璇认为他的贡献更大。“利玛窦是一个传教士,他们的教会要求传教士去那么远的地方,到国外进行传教。那么首先传教士的文化素质要很高,而且要准备面对和原本的文化体系、文明体系完全不同的地方。他们有这种意识,无论他的目的是否传教,这种对认识另外一个文化、文明体系的意识,都值得我们去研究。”

现代社会这样的文化交流可以视作理所当然,但在那个时候,有意识地认知另外一个文化体系并不简单。

孟斐璇介绍,利玛窦来中国时是明代万历年间,他全身心投入,学习研究中国的文化体系,对语言的运用已经非常熟练。“在那个时候作为一个外国人,利玛窦能够平等地和明代最高级别的那一批高级知识分子交流,徐光启是他最好的朋友。不止这些,他还用文言文发表、出版过著作,所以达到这种程度真的不简单了。”

孟斐璇把利玛窦的贡献概括为两方面:由西向东,利玛窦应该属于最早的一批人把西方的文明体系、文化、科技等带到中国来,这个贡献非常重要;由东向西,利玛窦等传教士经常写信给他们的总部,汇报他们的所见所闻,所思所想。信中内容就包括他们所接触到的当地的文化体系,例如经书、文学作品、诗歌、艺术,甚至包括国家体制、儒家思想等,对西方社会了解中国意义重大。

和利玛窦一起来到中国的还有一位,叫罗明坚(Michele Ruggeri)。他和利玛窦是最早把中国的四书翻译成拉丁语的人。他们不仅把四书传到西方,还把他们经常谈起的评论、思考、研究、儒家思想等一切都传达到了西方。

孟斐璇说:“有的人可能会认为这些东西就留在了教会里面,供教会研究,不完全是这样。四书在欧洲普及,欧洲的高层知识分子开始看到包括儒家思想,中国体制、社会,老百姓的生活状态等信息。”

利玛窦没有返回意大利,他一生都在中国,最后在北京去世。但通过他们的书信,欧洲社会有机会了解那个时候古老而强大的中国。

明朝的万历年间,西方处于巴洛克时期的早期。“在那个时代,欧洲特别是意大利的文艺复兴,从思想、音乐、艺术、绘画、雕塑等各个方面都特别发达,是一种爆发性的发达,突破了中世纪落后社会、宗教等方面的束缚。”孟斐璇说,“但很多人忽视了一点,无论是文艺复兴时期也好,还是巴洛克时期也好,高层社会走向启蒙运动,但普通的老百姓,他们的生活条件大大不如中国明代万历那个时候的社会状态好。那个时候欧洲的文盲率比中国的高多了。”

来到中国的传教士发现,中国虽然没有米开朗基罗,但有儒家思想,“而且在这个体制下生活的老百姓,怎么比在相对发达的欧洲、那么成功的文艺复兴的社会中生活的老百姓过得好呢?”这引起了启蒙运动思想家们深深的思考。