在我们这代人小时候的记忆中,他是个天才,也是个“怪人”。长大后回过头看,他其实更是一个战士。

壹

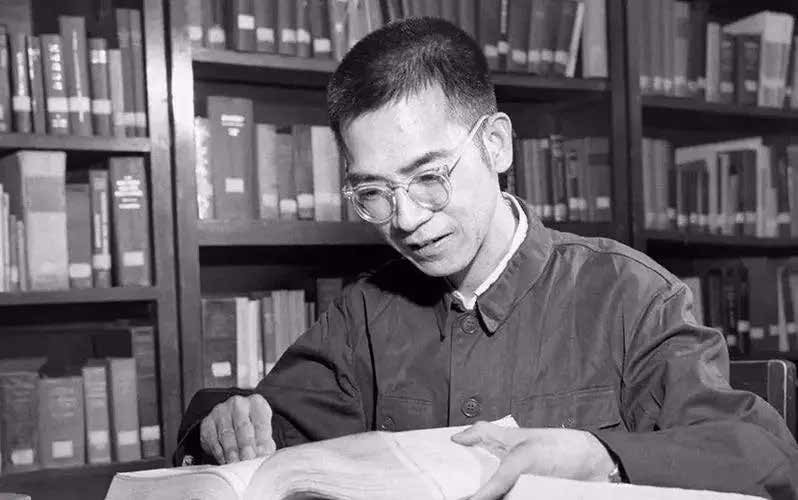

1966年5月,中国科学院的第17期《科学通报》上,刊登了一篇论文。这篇文章的标题,外行人光读出来就已非常拗口:《大偶数表为一个素数及一个不超过二个素数的乘积之和》。但光这个标题,就足以在业内一石激起千层浪。因为这篇论文实际上是在论证“哥德巴赫猜想”的道路上前进了一大步:证明了“1+2”——之前全世界数学家在几代人的努力下,只能做到证明“1+3”。

不过,这篇论文虽然引发了业界的震动,却没有给出证明的过程,所以严格意义上并不能称之为“成功论证”。但是,发表论文的作者却引起了大家的注意。那是一个在数学圈里几乎没有人听到过的名字:陈景润。

贰

1933年,陈景润出生于福建福州。陈景润的父亲在邮局工作,母亲前后一共生了12个孩子,只活下来六个,陈景润排行老三,上面有一个哥哥和一个姐姐。

陈景润从小就不是一个太受关注的孩子,在家中如此,在学校里也是如此——因为从小瘦弱多病,他在学校里还总是受欺负,但从不吭声求饶。13岁那年,陈景润的生母因病去世,父亲续了弦,他的性格也开始变得更加内向。

陈景润初中读的是福州的三一中学,高中念的是英华学校。从初中开始,陈景润就明显更喜欢数理化,尤其喜欢上高中的数学课,这背后有一点原因,也是因为他们的数学老师、班主任沈元很喜欢启发学生们思考问题。

有一次上课,沈元给大家讲了一个故事,关于哥德巴赫,关于欧拉,关于那个著名的猜想。沈元告诉学生们,哥德巴赫和欧拉直到去世也没能证明这个猜想,而后世一代又一代的数学家也没能实现这个心愿。所以,“哥德巴赫猜想”被称为“数学皇冠上的明珠”。”

这是陈景润第一次听说“哥德巴赫猜想”。

高中毕业后,陈景润顺利考入了厦门大学数学系,成为新中国第一批自己培养的大学生。但由于当时国家的建设需要,陈景润这批大学生只读到大三就提前“毕业”了,奔赴各个工作岗位。

陈景润被分配到北京四中当数学老师,按理是他自己喜欢的专业,但这个岗位却难倒了他:他生性内向,不擅长表达,一开口又是福建家乡话,学生们都表示听不懂。结果越急越慌,越慌越急,身体本来就不好的陈景润在中学当了一年教师,住了六次医院,动了三次手术。

尽管学校后来为了照顾陈景润,给他提供了一个只批改作业的岗位,但他还是无法适应。一年之后,学校无奈和陈景润解除了聘用合同。

1954年,确实不胜任教师岗位的陈景润回到了福州,利用微薄的积蓄摆了一个书摊,他自己已经想好了:大不了一辈子摆书摊,能吃饱就行,其他时间都用来自学数学。

但正是这个是时候,陈景润的母校厦门大学又向他抛来了橄榄枝。

当时厦门大学的校长是王亚南。王亚南欣赏陈景润的才华,也知道他的“短板”,认为那次工作分配并不合适,所以又重新接纳了陈景润,并根据他的性格特点把他分配到了学校图书馆担任管理员。

成为图书管理员后的陈景润倒果然“如鱼得水”,每天沉浸在书堆里。那段时间,他一直在看华罗庚写的《堆垒素数论》和《数论导引》,并完成了自己的论文《他利问题》。他还给华罗庚写了一封信,提出《堆垒素数论》中的“塔内问题”有几处地方似乎还可以改进。

那一年,陈景润23岁。如果没有什么意外的话,他应该就会在厦门大学的图书馆埋首看一辈子书,做一辈子研究。

但他的那封信,却在1957年意外换来了一纸调令:选调陈景润同志前往中科院数学研究所,担任实习研究员。

叁

征调陈景润的,正是当时担任中科院数学研究所所长的华罗庚。

华罗庚恰恰是因为陈景润的那篇论文而注意到他的。当华罗庚了解到陈景润的背景后,更是觉得有些惊异,他曾对自己的弟子、同样是著名数学家的王元说:

“你们待在我身边,倒让一个素不相识的青年改进了我的工作。”

1957年,只有24岁的陈景润走出了图书馆的狭小天地,来到了当时全中国最顶尖数学高手云集的中科院数学研究所。

初入研究所,陈景润做的第一件事就是要买个半导体收音机,背后一个重要原因是他想收听一些英语新闻,进一步提高英语水平——他非常清楚,当时最先进的理论知识和资料都是由英语写成的。

按陈景润当时的收入和积蓄,买一台全新的收音机还是没有问题的,但他却去五道口花15元淘了一个国产坏掉的旧货,然后买了一本《电子管原理》,自学技术,居然把收音机就给修好了。

在中关村88号中科院集体宿舍的三楼,陈景润住的是一间6平方米的小房间,楼下就是锅炉房。房间很小,连桌子都放不下,他把被褥掀开,用床板当写字台。整个房间除了床、脸盆、椅子和两个暖瓶以及一堆药瓶之外,就是一麻袋一麻袋的演算纸——在没有计算机的年代,陈景润全靠一张纸和一支笔人工计算。

但简陋的环境完全不影响陈景润的工作热情,相反他觉得非常快乐:数学研究所只有30来人,像个小家庭。而更让陈景润感到欣慰的是,当时的数学所的数論研究水平堪称世界一流,这也让他大开眼界,获益匪浅。

研究所的“数论组”是在1953年的冬天成立的,所长华罗庚亲自组织领导了两个讨论班,其中一个就是“哥德巴赫猜想讨论班”。而陈景润就属于这个班,他经常得到华罗庚的亲自指导,这也让他非常感动:“我每前进一步,都和华老的支持和鼓舞分不开”。

当时全世界研究哥德巴赫猜想的“进度条”,基本是这样的:1920年,挪威数学家布朗证明了“9 + 9”;1924年,德国数学家拉特马赫证明了“7 + 7”;1932年,英国数学家埃斯特曼证明了“6 + 6”;1937年,意大利数学家蕾西证明了“5 + 7”和“4 + 9”;1938年,苏联数学家布赫夕太勃证明了“5 + 5”;1940年,苏联数学家布赫夕太勃证明了“4 + 4”;

然后,就基本进入了“中国时间”:1956年,中国数学家王元证明了“3 + 4”和“3+3”以及“2+3”;1962年,中国数学家潘承洞和苏联数学家巴尔巴恩证明了“1 + 5”, 王元证明了“1 + 4”;1965年,苏联的布赫夕太勃和小维诺格拉多夫,及意大利的朋比利证明了“1 + 3 ”。