2002年11月13日,当66岁的中国中东问题特使王世杰见到73岁的巴勒斯坦民族权力机构主席阿拉法特时,后者忍不住给了他一个深深的拥抱——在中东和平进程又一次面临严重危机之际,这对阔别30多年的老朋友重逢了。

会面的地点是约旦河西岸城市拉姆安拉的阿拉法特官邸。在经历了以色列军队的新一轮猛烈轰炸后,官邸的建筑物几乎消失殆尽。10多平方米的会客室里只放着1张桌子、几把椅子和2个挂钟。做了防弹处理的窗户长年紧闭,屋内光线昏暗。

破败的官邸就像整个巴勒斯坦的缩影。这一年,巴以冲突升级,暴力循环造成双方上千人死亡。“血债血还!”“为耶路撒冷而死!”的呼喊声回荡在街头。在各方呼吁下,中国设立中东问题特使,已经退休的王世杰临危受命。

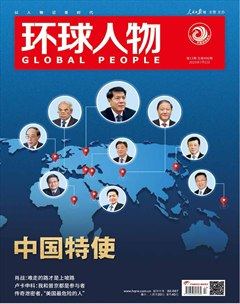

王世杰成为我国首位常设特使。此后,中国政府又先后任命了非洲事务特别代表刘贵今、朝鲜半岛事务特别代表武大伟、中国—太平洋岛国论坛对话会特使杜起文、中国气候变化事务特使解振华等多位常设特使。他们奔波于矛盾冲突激烈的世界热点地区,代表中国政府积极参与和斡旋国际事务,在唇枪舌剑与枪林弹雨中捍卫祖国利益,为世界和平与发展贡献中国智慧。

王世杰,“中国偏袒正义和公正”

特使外交在新中国成立之初便已出现,当时多为礼仪性质。例如在1956年,时任副总理贺龙作为新中国第一位外交特使前往卡拉奇,参加巴基斯坦伊斯兰共和国成立和该国第一任总统伊斯坎德尔·米尔扎的就职庆典。改革开放以来,中国派遣特使的次数不断增多,其承担的责任也日益具有实质性的政治意义。

新中国的首位常设特使针对中东问题设立,原因不难理解。1948年中东战争爆发以来,中东的地区冲突持续了半个多世纪,美国、俄罗斯、欧盟皆有向中东派遣特使的惯例。巴以问题是中东的核心问题,巴勒斯坦同以色列之间的领土纷争和民族矛盾久拖不决,双方冲突于2002年再度升级,中东形势不断恶化,美国屡次调解也无济于事。

早在2000年,阿拉法特就提议中方任命中东问题特使。接受媒体采访时,王世杰这样解释各方对中国的期盼:“中国在中东问题上没有私利,没有传统意义上的利益考虑,而且中国现在日趋强大,又是安理会常任理事国。他们希望中国在中东问题上发挥更大的作用。”

王世杰与中东渊源颇深。二战时期,许多犹太人流亡到上海,王世杰居住的虹口区就有犹太难民居住区。少年王世杰常能看到犹太商贩,也参观过犹太教堂,因为这些接触,他对犹太人的生存问题有了初步认知。

20世纪50年代,王世杰从北京外交学院毕业后,又与诸多阿拉伯国家结缘:他先后被派驻到阿联酋、叙利亚、埃及等国家工作,并担任过中国驻巴林、约旦、伊朗大使。正是在这期间,他与阿拉法特相识。

丰富的履历使得王世杰成为中东问题专家,但他作为特使依然挑战重重。中国现代国际关系研究院中东研究所助理研究员唐波波对《环球人物》记者分析,中东问题是内部宗教、民族、军政等复杂因素被外部干预、催化的结果,变数大,突发性强。中国主张通过和平的方式解决问题,促使有关方面坐下来谈判,这考验着特使的斡旋应变能力。

2002年11月6日,王世杰开启首次中东之行,对埃及、黎巴嫩、叙利亚、约旦、以色列和巴勒斯坦进行为期8天的访问。此时恰逢中国担任联合国安理会的轮值主席国,美国还蠢蠢欲动地谋划对伊拉克发动战争。在复杂的国际背景下,王世杰保持了低调。他说,此行主要是“带着耳朵去倾听各国的意见”。

花甲之年再赴中东,王世杰是主动迎向了炮火。即便穿着防弹衣,躲过危险也需要几分运气——一次,他和同事乘坐的车辆刚刚经过一家超市,车后就发生了爆炸。

当时的加沙街头,随处可见对峙景象:一边是架着机关枪的以色列坦克,另一边则是向以军投掷石块的巴勒斯坦青年和孩童。“这些孩子在中国正是上学的时候,现在整天没书念,跟以色列对抗,也就是扔扔石頭而已。”孩子的绝望神情和人们的生活惨状,萦绕在王世杰的心头。他深知,推进和平的努力不能停止。

对于王世杰的到来,阿以各方表示欢迎,但其中也不乏杂音。考虑到王世杰的履历,有媒体断言中国特使的立场是“亲阿拉伯”的,会偏袒阿拉伯国家。还有人表示,不希望中国特使与阿拉法特会面。

对于这些声音,王世杰反驳道,以色列驻中国大使就是伊拉克裔的犹太人,阿拉伯语讲得非常好,但这能说明他偏向阿拉伯国家吗?“如果一定要说中国偏袒谁的话,那就是偏袒正义和公正。”

在与以色列官员见面时,王世杰坦言要“避开一切个人感情”,但也不能忽视是非曲直。“我们要开展劝和工作,但我们并非没有原则的和事佬。”据媒体报道,以色列曾对王世杰表示,巴以双方可以坐下来谈,大家都应作出让步。王世杰就此回答:“巴勒斯坦大片领土被占领,仅有的2500平方公里土地也被分割为若干块,连财政都受到以色列控制。你们觉得巴勒斯坦还有什么可以让步的呢?”

王世杰表示,以色列对安全的关切可以理解,其作为一个国家的存在是事实。与此同时,巴勒斯坦的基本权利也应得到满足,巴勒斯坦包括建立国家在内的要求是合法的,应得到实现。解决中东问题的关键是双方要建立互信,摒弃暴力,重新走到谈判桌前。中国支持以色列得到安全保障,但真正的安全来自友好的睦邻关系与和平的环境。武力侵占和打击必然会引来武力反抗,以色列永远无法依靠武力得到安全保障。最后以色列承认,中国特使并没有偏袒巴勒斯坦。

担任特使期间,王世杰4次会晤被困在官邸中的阿拉法特。在那间空气浑浊、光线昏暗的会客室里,王世杰感慨阿拉法特的悲凉境遇,也听阿拉法特谈起梦想:希望在联合国有关决议和“土地换和平”原则基础上推进和平进程,建立巴勒斯坦国。这一梦想未能实现,阿拉法特于2004年去世,王世杰出席了老朋友的葬礼。

2006年,王世杰卸任。他在告别记者会上说:“如果说在我任职过程中有什么遗憾的话,那就是3年多来,中东和平进程没有取得令人满意的进展,巴以人民仍在遭受苦难。但我没有丧失信心,相信尽管问题很难解决,但在双方人民努力下,在国际社会支持下,中东和平进程终将向前推进。