2009年,王晶第一次出国旅游,目的地是柬埔寨的吴哥古迹。

当时她从清华大学硕士毕业刚满一年,是中国文化遗产研究院的一名助理工程师。由于大学专业是建筑学,同时对吴哥文明非常感兴趣,她出游的目的地选择了这个位于东南亚的著名文化古迹。

“吴哥古迹给我的第一印象是特别震撼的。我很喜欢那种宏大感,而且石头建筑会给人一种永恒不朽的感受。”王晶对《环球人物》记者回忆道。

当时作为一名普通游客的她,完全没想到10年后会以吴哥古迹修复者的身份再次来到这里。

这里是高棉帝国的都城

吴哥古迹位于柬埔寨北部的暹粒省,距首都金边约240公里。公元9世纪至15世纪,吴哥城是高棉帝国吴哥王朝的首都,鼎盛时期人口达数十万,修建了大量的神庙、佛塔、王宫。后来由于外敌入侵,高棉帝国被迫迁都金边,被遗弃的吴哥城逐渐淹没在荒草丛林之中。

400多年后,柬埔寨成了法属殖民地,一名法国博物学家在19世纪60年代到吴哥地区寻找昆虫时,意外发现了气势恢弘的吴哥古迹。由于缺少历史记录,当地人已经不知道这些寺庙的来历,西方探险家和学者开始源源不断地来此探求真相。当他们破译了石头建筑上的梵文后,才确定这里曾是高棉帝国的都城。

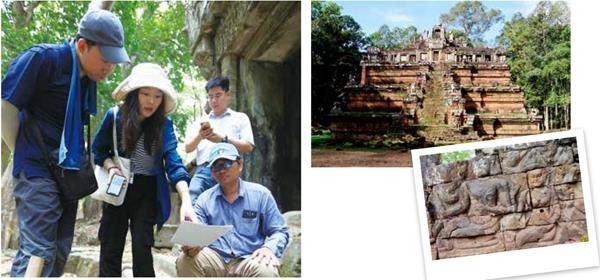

吴哥古迹现存600多处建筑,分布在面积45平方公里的森林里,除了名气最大、保存最完好的一些古建筑外,还有很多残破的、未经保护和发掘的遗址。1992年,联合国教科文组织将吴哥古迹列入世界文化遗产名录;1998年,在国家文物局的指导下,中国文化遗产研究院组建了“柬埔寨吴哥古迹保护中国工作队(以下简称中国队)”,先后修复了周萨神庙和茶胶寺建筑。

2019年,中国队在吴哥古迹修复的第三处重要遗产——王宫遗址项目正式启动,王晶成为该项目的主要参与者。

“对中国队来说,周萨神庙是我们的一期项目,修复了将近10年时间;茶胶寺是二期项目,2010年开始修复,2018年完成;王宫遗址是三期项目,计划从2019年持续到2030年。”王晶介绍。

平均下来,每一期修复工作都要持续10年左右。之所以时间这么长,是因为修复吴哥古迹并不是简单的考古或建筑修缮,而是一项非常综合且复杂的系统工程。

吴哥古迹包括大吴哥(吴哥王城)和小吴哥(吴哥窟)两部分。王宫遗址位于大吴哥的核心区域,是吴哥王城东、西两条主要城市轴线的交会点,作为王宫使用了至少500年,既是国家王权的象征,也是统治者生活的中心。目前王宫遗址的遗存以石构建筑为主,包括核心建筑空中宫殿、配套建筑基址、围墙塔门、大型水池等。据中国考古专家的研判,现场曾经存在多处木构建筑,可能因为各种自然原因没能保存下来。

在所有的石构遗存中,核心建筑是空中宫殿,其回廊、宝顶等殿室位于三层石砌基台之上,主体结构还在,但墙体已变形、残破,缝隙间长着各种植物,台阶前还散落着许多碎石。

关于王宫遗址有不少未解之谜。吴哥城位于一个湿热多雨的平原上,为了处理雨水,古代高棉人开凿了很多运河,王宫遗址内也有两个巨大的水池,但具体是如何连通城内、城外水系的还不得而知。此外,原本木构建筑的位置、功能,与石构建筑之间的关系,也需要进一步探究。

“想找到这些问题的答案,首先要进行考古调查、重点发掘和大量支撑研究,然后在此基础上对所有建筑遗迹进行清理和修复,最终对整个遗址区域进行一个综合性的展示。”王晶说,“王宫遗址项目是中柬双方合作推进的,当中国队在现场取得一些阶段性的考古成果时,我们都会和柬方沟通、研判。”

在项目最初的3—4年里,中国队的主要工作是现场考古调查和发掘,虽然受疫情影响中断了一段时间,但已经有了不少成果,发掘出部分塔门基础、王宫遗址城墙外侧城壕、水渠以及一些出土文物。

据专家推测,王宫遗址的建造时间在公元10世纪左右,但与在国内考古不同的是,吴哥古迹的文献资料非常匮乏,这给文物修复工作带来了很大困难。

我国专家复原唐代建筑时,可以研究各种文物、查阅大量历史文献,还可以在西安、洛阳等地找到很多唐代遗存的木构建筑进行比对。而关于吴哥古迹王宫遗址建筑群的历史信息,目前中国队掌握的最直接的文献,只有我国元代地理学者周达观所写的《真腊风土记》一书,里面记录了他所看到的吴哥城是什么样子,此外能做复原研究的资料比较少,可参照的同时期、同类型建筑也很有限。