和很多生于上世纪50年代的人一样,陈来的命运转折点发生在1978年。

1977年秋天,《人民日报》刊文说“研究生制度正式恢复”。当时的陈来,正在通县边上的冶金地质研究所工作,看到消息后非常兴奋,第二个星期就跑去北京大学。看完招生专业名单,他感兴趣的有两个:一是哲学,二是经济学。最终,他选择了中国哲学史。1978年5月参加考试时,他紧张得写字手都哆嗦,答完题,還在卷子上写:“考试有点紧张,字写得有点不规整,请老师谅解。”

这位紧张的考生成了北大1978级中国哲学史的研究生,由此真正走上了研究哲学史的道路。7年后,他成为北京大学培养出的新中国第一个哲学博士。他跟随张岱年、冯友兰等哲学大家,研读中国经典,探索古代哲学大家的思想,从孔子、孟子、荀子,到王阳明、王船山,从古代宗教到伦理;他游走于东方与西方、传统与现代之间,研究传统文化与国学,追溯中华文明的核心价值。

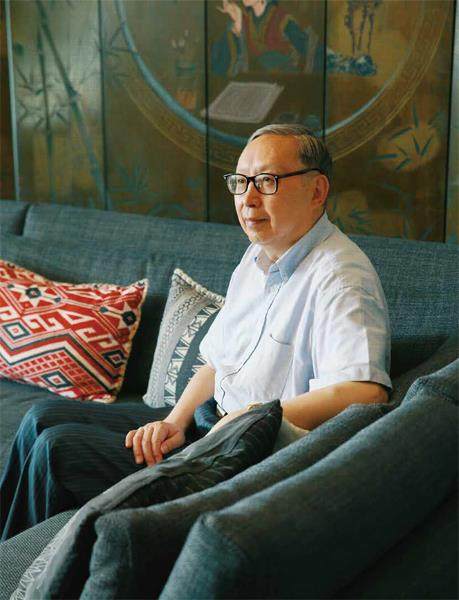

近些年,陈来感觉自己越来越忙碌。作为清华国学研究院院长,他一边埋头案牍,著书立说;一边开班授课,传播、弘扬中华优秀传统文化。端午节后第二天的上午,《环球人物》记者来到陈来家中,和他聊了聊哲学人生,以及他对中华文明、传统文化、国学等的研究与探索。

读冯友兰的书,听张岱年的课

和陈来打过交道的人,都能感受到他身上有一种中正平和之气。这种气质,既源自常年研究中国哲学的滋养,也与他几乎“直线型”的人生分不开。用他自己的话说,“从小到大的发展在逻辑上来说是非常一致的——在一种常态的价值系统下,力求自己能够做得完美。”

上世纪50年代初,陈来生于北京一个知识分子干部家庭,从小就听话,“没做过离经叛道的事”。1969年春,他到内蒙古生产建设兵团插队,每日劳作,闲余时间他都用来读书,也是从那时起开始了哲学的学习。4年后,经连里推荐,陈来上了大学,被分配到湖南中南矿冶学院(现为中南大学),读地质专业。

地质专业并非他兴趣所在,奈何当时不能自己做主。长期的哲学学习,练就了陈来思维敏捷、自学能力强,常常提前一到两个学期把专业课自学完。其他时间,他都泡在图书馆读书,苏联敦尼克等人编写的七卷本《哲学史》就是那一时期读完的。当时,学校倡导“开门办学”——把课堂带到厂矿去,因政治课老师不能跟着每一班的学生,陈来就给自己班上政治课,给同学们讲《哥达纲领批判》《反杜林论》等。

1978年,陈来通过北大中国哲学史研究生考试。同时录取的还有李中华、吴琼、陈宜山、陈战国、刘笑敢等,这些人后来都在哲学界赫赫有名。

“我觉得,我们1978级的研究生在学术史上跟前代的差别,就我个人来讲,主要是一个‘接’的问题:从哪儿接?接得上接不上?我入学的时候,读的是冯(友兰)先生的书,听张(岱年)先生的课。”陈来回忆说。

当时,张岱年给研究生开了两门课,一是中国哲学史史料学,二是中国哲学史方法论。每当上这两门课时,教学楼前的自行车就格外多,座位格外紧张。听课的有研究生,有本科生,有教师,还有外校来的。陈来至今记得,先生治学有“八字真经”:好学深思,心知其意,“意思是读古人书要仔细体会其原意,了解其精神境界。这八字对我影响深远”。

相熟之后,陈来常去张岱年家中受教。“先生对我循循善诱,非常平和亲切,可以说是手把手教我做哲学史研究。”进门时,总是师母含笑开门,张岱年立于她身后,两位老人一前一后,身体挺得很直。

硕士毕业后,陈来跟随张岱年读博士,1985年毕业。那年,参加博士论文答辩的有3人,陈来是第一个。哈佛大学教授杜维明正在北大上课,也出席了答辩会。回到美国后,杜维明在哈佛大学费正清研究中心的一个杂志上写了一篇文章,文中说:“北京大学把他第一个人文学的博士授予了一位年轻儒家学者。”正是因为有此机缘,随后陈来受邀到哈佛讲学。

从1985年到1990年,除去两年在哈佛,陈来主要工作之一就是给冯友兰先生当助手。当时冯友兰准备写《中国哲学史新编》,找来好几个助手,有的负责读报,有的负责记录,有的负责找材料,陈来则是帮助看稿子。