红红的春联还贴在两扇大门上,那么崭新崭新的;大大的灯笼还挂在家家户户的屋檐下,那么亮堂亮堂的;过年的新衣服还穿在男女老少的身上,那么干干净净的……可让人陶醉的新年就要过去,任我们这些贪玩的少年拼命地拖拽,它就像一个人在地上打滚似的挣脱了,也像戏台上那活脱脱的变脸,几乎是一瞬间便让让乡村恢复了往日的农忙。人勤春来早。哦,故乡的春天,好像过了元宵便真正来到,哪怕是春寒料峭、春雪重现,但什么也挡不住春天来临的脚步。

少年的我,虽出身寒门,却没能如那些穷苦人家孩子与生俱来的勤劳,从没有主动地去做一些力所能及的农活而赢得父母的赞扬,相反,一个“懒王”的称呼一直人前人后地跟随着我,让我这个腼腆的少年经常在一些公共场所脸红。但我还是算勤奋的,这主要表现在:拾粪、放牛、打猪草等,只不过,别人家的孩子是积极的、开心的,我却是被动的、消极的,但有时候、有些事我还是比较愉快的。譬如放牛,因为骑上牛背“打马扬鞭”,我感觉自己就是古今中外的英雄,就像是岳飞、辛弃疾、保尔·柯察金……

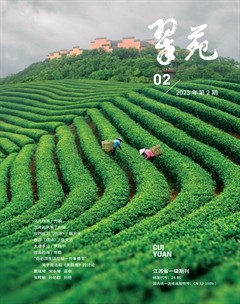

随着温度的逐渐上升,我们脱下了厚厚的棉衣,露出了舒展的双臂;随着墙角那只大陶罐里小砖一般的炒米糖只剩下碎粒,灶屋里木钩上的腊肉也只是一条孤独的身影,此时的村庄,早已经套上了绿荫,早出晚归、披星戴月再一次成为故乡的一道不知疲倦的风景。

“清明前后,种瓜点豆。”“清明泡稻籽,儿子不问老子。”农谚里的季节如同一把无形手,把故乡推在轮回的路上风似的疯跑。“小燕子,穿花衣, 年年春天来这里。我问燕子你为啥来?燕子说: 这里的春天最美丽……”这不是儿歌,这是视频,这是无须通过播放器而在故乡天地间出现的视频;“篱落疏疏一径深,树头新绿未成阴。儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻。”这是杨万里的诗,更是我少年故乡的风景,我和我的兄弟姐妹都在这个情景剧中担任主角啊。那时故乡的四月,有几个细腻的话剧一直在我脑海里萦绕,至今还是那么清晰——

紫云英的地

天是蓝蓝的,大地是绿茵的,水也温和起来。新来的燕子在飞来飞去地剪出春天的美丽画卷,屋檐下有它们新做的泥巢。田野里,一处处由浅变深的紫云英,纷纷举起小葵花一样的红朵朵,引来燕子们的上下翻飞。